10万部突破のベストセラー『蟻の棲み家』の中で、大どんでん返しの推理をみせたルポライター・木部美智子。本作『殺人者』でも、木部美智子が綿密な取材を通し、連続殺人犯へと迫っていく。

今回の物語の舞台は、大阪と神戸。ホテルの室内で、惨殺された男性が相次いで発見された。女連れでホテルに入った被害者たちには、ある共通点があった。出身高校が同じだったのだ。警察に先んじて「謎の女」の存在に気づいた美智子は、スクープを狙って女の家を訪ねる。だが、そこには驚くべき光景が待ち受けていた。そして、さらなる殺人が発生。事件の背景には、衝撃の真実が隠されていた......。

承認欲求、毒親、嫉妬、偽善、コンプレックスなど、人間の心に隠された闇に、木部美智子は果敢に分け入っていく。きれいごとで済ませようとする社会に対し、彼女が追求するのは残酷な真実だ。すべてが明らかになったとき、戦慄、恐怖、解放、救いなど、さまざまな思いが湧き上がってくることだろう。2022年を締めくくるにふさわしい、骨太の社会派推理小説。

真面目でど天然な愛すべき西川きよし師匠。ダウンタウン浜田さんに耳たぶをいじられるほんこんさん。何もかもが用意周到、嫉妬が原動力の山里亮太さん。本気で客にキレてるのになぜか許されるメッセンジャー黒田さん。突然渡米、スケールのでかいバカっぷりで突き進むピース綾部さん。TBS「水曜日のダウンタウン」でも話題になった還暦バイト芸人リットン調査団。常にどこかふざけてる女・ガンバレルーヤよしこさん。ホノルルマラソンで驚異的なリタイアをしたトミーズ健さん。やることすべて無茶苦茶、乱だらけの極楽とんぼ加藤さん。......吉本歴30年超の著者が、底知れぬ芸人愛とあの悪い笑顔で、吉本(と元吉本)芸人31人をいじり倒します!

本作にはキングコング西野亮廣さんの東野幸治論(再録)と、平成ノブシコブシ徳井健太さんの解説(文庫書き下ろし)も収録されます。

特に注目は文庫特典のノブコブ徳井さん解説。徳井さんは自著『敗北からの芸人論』も話題ですが、このたび東野さんから「考察力が非常に高く、自分の原稿を最も理解してくれるだろう徳井君にお願いしたい!」と、直々の解説者指名でした。その思いに応える熱い解説で、「東野さんは〇〇の芸人たちに嫉妬している」との分析も飛び出します。東野さんの本文と共に必読です。

疲れを吹っ飛ばす笑いの書。電車では読めませんのでご注意ください!

本書の原稿を執筆し終えたときのことを、村上龍さんは「こんな小説を書いたのははじめてだと、しばらく茫然としていました。はじめてだし、二度と書けないだろうと思いました」と書いています(短い「あとがき」より)。

"こんな小説"は、小説家の「わたし」が、飼い猫のタラから「あの女を捜すんだ」と話しかけられる場面から始まります。あの女とはいったい誰なのか? そして「わたし」は、あの女とともに過去へと向かう列車に乗り込みます。そこには驚くべき世界が待ち受けていました。

さらに、彼女との出会いをきっかけに、「わたし」にはかつての自分を見つめる「母」の声が聞こえるようになります。幼い頃飼っていたシェパードの子犬、母と過ごした日曜日の図書室、中学生の時の作文、デビュー作となった小説......作家・村上龍を追ってきた人たちなら、本文庫の258ページの"ある一節"に出会った瞬間、鳥肌が立つことでしょう。

作家としての自らのルーツへと迫る長編小説は、まさに村上龍文学の新たな傑作と呼ぶのにふさわしい作品です。「二度と書けない」と著者自らを唸らせた小説世界を、ぜひ体験してみてください。

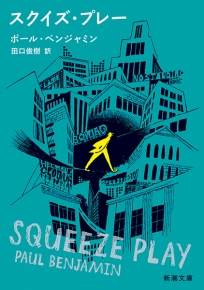

新潮社は9月新刊として、ポール・ベンジャミンの『スクイズ・プレー』という作品を刊行しました。

「ポール・ベンジャミン」という聞きなれない名前。これは実はかのポール・オースターが、デビュー前に使っていたペンネームのひとつ。〈ニューヨーク三部作〉で小説家として成功する前のオースターが、生活のためにさまざまな別名で雑文や記事を書いていたことはつとに知られていますが、小説を世に出せるということで喜び勇んで引き受けた作品が、本作『スクイズ・プレー』の執筆でした。アメリカ私立探偵作家クラブの賞であるシェイマス賞の最終候補作に入るほどの、本格的な私立探偵小説になりました。

この知る人ぞ知る筆名は「ベンジャミン」という自身のミドルネームを使ったものですが、のちに自身が脚本を手掛けた傑作映画「スモーク」(1995年)では、物語の舞台となる煙草店の常連客として、俳優ウィリアム・ハート扮するポール・ベンジャミンという作家を登場させています。

また、オースターの代表作〈ニューヨーク三部作〉の第一作『ガラスの街』(1985年)では、主人公であり、ウィリアム・ウィルソン名義でミステリーを書いている作家クインのもとに、「ポール・オースター探偵事務所ですか?」という奇妙な電話がかかってきます。しかも、ウィルソンの書くミステリー・シリーズの第一作として、『スクイズ・プレー』という小説の題名まで登場します。

そんな細かな作家の遊び心も含めて、オースターファンにとっても海外ミステリーファンにとっても意義深い作品の本邦初紹介ということになるでしょう。

また、『スクイズ・プレー』と同時に、オースターの中編『写字室の旅』と『闇の中の男』を合本したお得な文庫版も刊行されます。今年はオースター名義の『孤独の発明』でデビューしてから40年の節目の年。成熟の極みを示す文庫最新刊もあわせてお楽しみいただければと思います。

『現代思想入門』(講談社現代新書)が10万部を突破し、注目を集める気鋭の哲学者、千葉雅也さん。本作は千葉さんが初めて書いた小説で、第41回野間文芸新人賞を受賞し、第162回芥川賞の候補作にもなりました。

物語の舞台は、21世紀になったばかりの東京。主人公は、大学院の修士課程で現代思想を専攻する「僕」。ゲイである「僕」は、現代思想について、

"大学に入って一人暮らしを始め、実際に同性愛を生きるようになって、不安を感じるときに現代思想は助けになってくれた。世の中の「道徳」とは結局はマジョリティの価値観であり、マジョリティの支配を維持するための装置である。マイノリティは道徳に抵抗する存在だ。抵抗してよいのだ、いや、すべきなのだ。そういう励ましが、フランス現代思想のそこかしこから聞こえてきたのだった。"

と語っています。

大学院で待っていたのは、友人の映画制作を手伝い、親友と深夜のドライブに出かけ、家族への愛と葛藤に傷つき、行きずりの男たちと関係を持つという日々。そんななか、修士論文の執筆が始まります。書き出しは順調だったのですが、途中で失速し、書きあぐねているまま提出の締め切りが迫ってきて......。新たな青春小説の誕生の瞬間を目撃してください。