阿川弘之全集 第一巻 小説I 春の城 ほか

5,500円(税込)

発売日:2005/08/25

- 書籍

いまこそ読み継がれるべき阿川弘之の文業を集大成。

戦後六十年、いまこそ読み継がれるべき阿川弘之の文業を集大成。敗戦直後、郷里広島へ帰った著者の出世作「年年歳歳」、戦時下の苦悩する青春群像を描く「春の城」など、初期の小説十三篇を収録。

霊三題

巣立ち

八月六日

修介

蝙蝠

胡媚娘

光の潮

修介の年末

千日酒

江南楊柳

こけし

春の城

初出と初収録

書誌情報

| 読み仮名 | アガワヒロユキゼンシュウ01ショウセツ01ハルノシロホカ |

|---|---|

| シリーズ名 | 全集・著作集 |

| 全集双書名 | 阿川弘之全集 |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 602ページ |

| ISBN | 978-4-10-643411-2 |

| C-CODE | 0393 |

| ジャンル | 全集・選書 |

| 定価 | 5,500円 |

インタビュー/対談/エッセイ

奏でつづけた「鎮魂の歌」/半藤一利×阿川弘之

【刊行記念特別対談】

■「四迷」か「志賀」か ■「春の城」と青春 ■偶然生まれた「三部作」 ■「大和」じゃなくて「長門」

「四迷」か「志賀」か

半藤 全集の刊行開始、おめでとうございます。

阿川 ありがとうございます。だけど、自分の全集については、どうも語りにくいですね。

半藤 全二十巻ですが、阿川さんはあまり多作家ではないですよね。どちらかといえば、寡作家のほうに入る。

阿川 まあそうでしょう。いろんな小さなことが気になってしょうがないたちだから、手っ取り早くたくさんは書けないんですよ。それがいつの間にかこんな量になっちゃって。

半藤 そもそも、阿川さんが小説家になろうと思ったのは、いつですか。

阿川 それは旧制広島高等学校の生徒の頃からです。ただ、海軍に入る時、いっぺん文学のことは忘れようと思った。そういう気持ちを残していては、学徒士官としてちゃんとした務めができないだろうと思ってね。『志賀直哉全集』など、それこそ枕頭の書だったけれど、全部広島の家に残して、『万葉集』と『歎異抄』だけ持って行ったな。

半藤 やっぱり国文学への関心が強かったんですね。では、志賀先生に私淑するようになったのは、どんなきっかけだったんでしょうか。

阿川 ぼくが旧制高校に入った昭和十二年の九月から、改造社の志賀全集全九巻の刊行が始まるんです。

半藤 『暗夜行路』が完成した年ですね。

阿川 そう。全集を出すことになって、志賀先生が、長い間未完だった最後の部分を「何が何でも」と書き上げた。

半藤 それですぐに『志賀直哉全集』をお買いになったんですか。

阿川 いや、そうじゃないんです。その前に、旧制高校の文芸部の先輩で「今度完結した『アンヤコウロ』は、いい小説だよ」といって大変ほめてた人がいたんですが、どういう字を書くのかも知らなかった。そのぼくが、大きな新聞広告を見て、「あ、これか」と思いましたよ。それと、ほとんど時を同じくして、岩波から『二葉亭四迷全集』が出始めるんです。二葉亭なら中学のときから知っているし、多少読んでもいる。それで親父に「両方買いたい」といったら、親父がケチで、「どっちか一方にしろ」っていうんだよね。だから、四迷か志賀か、志賀か四迷かと……。

半藤 四回迷ったんですね。

阿川 大分迷ったけど、先輩の言葉が耳に残っていて、やはり『暗夜行路』というのを読んでみたいと思って、結局、志賀全集にしたんです。それが自分の人生の分かれ目みたいなところがあります。四迷全集を買っていても、いずれ志賀直哉を読んだろうし、文士として立つこともできたかも知れないけれど、少しその道筋は違っていただろうと思いますね。

半藤 阿川さんの、純粋の処女作というのは、何なんです。

阿川 うーん、言いたくないんだけどね。昭和十二年の夏休みに満洲のハルビンへ旅行したんです。与謝野晶子に「哈爾賓(ハルビン)は帝政の世の夢のごと白き花のみ咲く五月かな」という歌がありますが、ハルビンで出会った白系ロシア人のきれいな娘をモデルにして、日本人の若い高校生が淡い恋心を抱く「白き花」という短篇が処女作といえるかな。

半藤 ははあ。その後は。

阿川 高校の終わり頃、真鍋呉夫や島尾敏雄などのやっていた福岡の同人雑誌『こをろ』に加わりましたから、そこにも習作みたいなものをいくつか発表してますがね。

半藤 それで、戦後になってから、もういっぺん、ということになった。

「春の城」と青春

阿川 そうなんです。焼け跡の広島へ帰ってきたでしょう。これから自分はどうするのか。東京へ出て、もういっぺん忘れたはずの文学を志すよりほかに、生きる道はないんじゃないかと思いましたよね。

半藤 就職なんかは、お考えにならなかったですか。

阿川 むろん考えました。復員後の処女作を読んで下さった志賀先生を世田谷のお宅に訪ねて、初めて個人的にお目にかかって、書くだけではとても食っていけないと思いますので、って就職のことお願いしたら、不賛成なんだよね。でも、それじゃあというんで連れて行かれたのが、一つは後に半藤さんの入社なさる文藝春秋だったんです。

東大文学部の先輩で池島信平という人が出てきた。志賀先生が言うには、「この人、戦争から帰ってきて小説を書いているんだけど、定収入がないとやってゆけないというんでね、君のところ今、人は要らないかい」とこうなんです。「ただ、書くのが目的だから、そっちの仕事はちゃんとやらないかも知れないけどね」って、無茶なんだよね。でも池島さんはいやな顔もせずに、「原稿、何か持ってますか」と聞く一方、「そういうあれなら、やっぱり勤めずに書いてみたらどうですか」と言うんです。それで、先輩の池島さんと志賀先生と二人から同じことを言われて、気持ちがぐらついて勤めるのをあきらめるんですよ。

半藤 とすると、池島の言葉もずいぶん大きかったんですね。あとはまったく就職しないで、この道を。

阿川 ええ。ですから、相当すさまじい貧乏生活を味わいましたね。

半藤 初期の作品では、ぼくは『春の城』が好きですね。

阿川 ありがとうございますが、自分が多種多様の作品を書く自信なんか到底持てなかった。ただ、戦後のジャーナリズムやいわゆる第一次戦後派の作家たちが書いていることと、自分たちの海軍体験は違うということだけは言いたかった。海軍にはもう少し自由な空気があったし、「軍閥の走狗となりて」というような感じじゃなかった。あの戦争を全面的に肯定してるわけでもないんですがね。ぼくと同じような思考パターンの連中が周りにたくさんいて、時にはワーワーそれなりに青春時代を賑やかに過ごしていたので、出来栄えはともかくとして、そのことを一作だけ長篇小説に仕立てることができたら、あとはどうでもいいと思ってました。

偶然生まれた「三部作」

半藤 阿川さんの、いわゆる戦争中の青春というのが、『春の城』には、しっかり出ているからいいですね。あのころ、軍と名の付くものはすべて残酷で無法でという、否定的な戦争小説は山ほどありましたけれど、ああいうふうに青春をちゃんと書いた人っていうのは、いませんものね。だから貴重です。

阿川 『春の城』は、思いがけないことに、読売文学賞をもらいました。大貧乏の無名作家に、賞金が十万円っていうのは、あきれるほどの金額でね。東京新聞のコラム「大波小波」で悪口を言われましたよ。子どもがおとなの帽子をかぶったようなもんだって。

半藤 そのあと、特攻隊員の手記をもとにしてお書きになった『雲の墓標』がありますが、海軍ものは、あと『山本五十六』まで、ないですね。『米内光政』『井上成美』と続く海軍提督三部作の第一作目ですけれど。

阿川 いやいや、三部作とか、よく言われるんですけど、偶然なんですよ。ある雑誌から「二・二六事件のノンフィクションを書け」と依頼されて、「それはだめです、海軍ものなら別だけど。たとえば山本五十六さんのこととか……」と言ったら、「お、それ面白そうだ」と突然話が変わっちゃったんでね。

ところで、半藤さんにも『ノモンハンの夏』という大作がありますけど、この間、講談社の文芸文庫から出た伊藤桂一さんの『静かなノモンハン』を読んでて、やっぱり関東軍の参謀たち、何と恥知らずな嫌な奴らだろうと思ったねえ。あの無責任ぶりというか先見の明の無さというか。

半藤 本当に嫌ですね。しかも対米英戦争が始まる直前にあの人たちがそっくりまた参謀本部の作戦課に戻ってくる。陸軍というのは、なんてひどいシステムであったのかと。

阿川 そう思うけど、ただ、三百万人の日本人を死なせたあの徹底的負けいくさ、陸軍と海軍とどっちの責任が重いかといったら、海軍の方が重いとぼくは思う。陸軍の参謀たちは概して米国事情に無知だった。だけど開戦当時の海軍大臣嶋田繁太郎は、アメリカの実力をちゃんとわかっているはずだし、軍令部総長の永野修身もハーヴァードで勉強して、在米武官を経験しているんですからね。そういう人が、対米戦争にあっさりゴーサインを出したなんて、本当にけしからんと思うよ。

半藤 ですから阿川さんの三部作は、海軍のいい時期のことを書いているんですね。あの三人が良すぎたから、私なんかが海軍の悪口を言うと怒る人が多いんですよ。

阿川 でも、山本五十六も、米内光政も、井上成美も、昭和の海軍では結局少数派だったようですね。三つの作品は、人と人との縁というか、つながりみたいなものから偶然生まれてきて、結果的に三部作みたいなものになったんですが、あえていえば、日本の良心というか、世界に通用する良識を持ち、冷めた目で日本の現在と将来を見ていて、勇気を持って対米開戦に反対した人たちが存在したのだということを、書き残したい、そういう気持ちはありましたね。

半藤 それが余りに名作だったばかりに、少数派だったってことを読者は忘れちゃうんですよね。海軍はこの三人に代表されるのかと錯覚してしまう。みんな開明派かと。

阿川 だから、本当は、ぼくたちの次の世代のすぐれた歴史家が、右寄りでも左寄りでもない公正な海軍批判をちゃんとやってくれなくちゃいけないんだよ。

「大和」じゃなくて「長門」

半藤 でも阿川さんの海軍への愛情がいちばん出ているのは、『軍艦長門の生涯』だと思うんですよ。

阿川 長門とぼくは同じ大正九年生まれ。自分の生涯と重なり合う感じがあるもんだからね。

半藤 本当に重なってくるんですよね。

阿川 長門は終戦まで生き残るでしょう。自分もそうです。あわれな姿で生き残ったわけだから。

半藤 大和じゃなくて長門っていうのが、阿川さん、いいですよ。

阿川 ありがとうございます。大和にくらべて長門は地味ですけどね。

しかしこのごろ、一時の反動で、インドのパル判事の言ったことを高く評価して、何かあの戦争を自衛戦争として全面的に肯定するような論調が出てきたのは、少し気になるな。

半藤 いけませんね、この流れは。しかもだんだん大河になろうとしている。

阿川 もちろん自衛戦争の側面もあったけれど、それに至る過程では侵略戦争の側面の方が強いですよ。パル判事は、「ハル・ノートのようなものを突きつけられたら、モナコのような国でも立つ」といった。その通りかも知れないけれど、ハル・ノートを突きつけられるまで、どうしてあんな下手な身勝手なことばかりやりつづけたか。

半藤 そういうことを抜きにして、しかもいけないのは、日本無罪論ということをパル判事が言ったというようにある本は書いている。でもパル判事は、東京裁判という場で事後法で裁くのはいけないとはいっているけれども、日本は無罪だなんて言っていませんよ。そのへんを、ちょっと誤解してしまっているんですね。

阿川 誤解もあるだろうけど、歴史の針が反対の方向へまた大きく傾くというのはどうも……。

半藤 いけませんよね。

阿川 戦後六十年としきりに言われてるけれど、現代史がほんとにフェアなものになるには、六十年じゃまだ足りないのかなと思うよ。

半藤 ところで今度の全集には、乗り物にまつわるエッセイもたくさん入りますね。

阿川 乗り物好きは子どものときからでね。うちの家族に言わせると、ぼくが汽車や船と一緒に写っている写真は人相がいいんだって。

ただ、エッセイのことで申しますと、昭和二十四、五年ごろかな、随筆風の文章を書いたのを志賀先生が見て、「まだこういうものを書くのは早いと思う」とおっしゃった。若いんだからまともに創作で勝負しろということでしょうね。だからぼくが最初の随筆集を出したのは、三十年ぐらいあとになります。

それにしても、六十年とは、よく書き続けて来たもんだと思う。半藤さんがこの全集の推薦文でぼくのことを、「空しく青春を散らした戦友への鎮魂の歌を奏でつづけてきた」、「敗けた日本の葬式をたったひとりでやってきた」と、そう言ってくださってるのは、涙が出るほどありがたい。でもどんなに結構な葬送曲だって、演ずる人が音程をまちがえてたら意味ないんでしてね。ぼくの若い頃作った鎮魂歌がちゃんとしたものになっているかどうか。全集を出してもらうのに、あんまり卑下するわけにはいかんけど……。

半藤 いえいえ、調子が外れているなんてことはありません。節はしっかりしています。大丈夫ですよ。

(あがわ・ひろゆき 作家)

(はんどう・かずとし 作家)

波 2005年9月号より

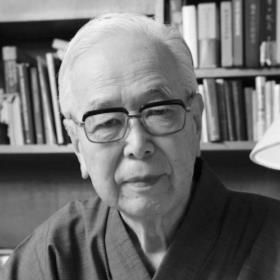

著者プロフィール

阿川弘之

アガワ・ヒロユキ

(1920-2015)広島市生まれ。1942(昭和17)年、東大国文科を繰上げ卒業し、海軍予備学生として海軍に入る。戦後、志賀直哉の知遇を得て師事。1953年、学徒兵体験に基づく『春の城』で読売文学賞を受賞。同世代の戦死者に対する共感と鎮魂あふれる作品も多い。芸術院会員。主な作品に『雲の墓標』『舷燈』『暗い波濤』『志賀直哉』のほか、『山本五十六』『米内光政』『井上成美』の海軍提督三部作がある。