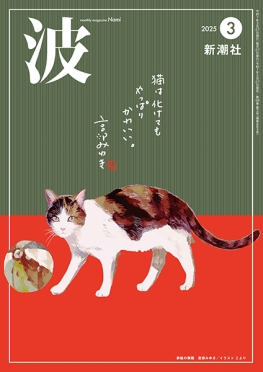

今月の表紙の筆蹟は、宮部みゆきさん。

波 2025年3月号

(毎月27日発売)

| 発売日 | 2025/02/27 |

|---|---|

| JANコード | 4910068230355 |

| 定価 | 100円(税込) |

筒井康隆/黒澤組 シリーズ第20回

阿川佐和子/やっぱり残るは食欲 第90回

【こいしゆうか『くらべて、けみして 校閲部の九重さん2』刊行記念】

[校閲座談会]こいしゆうか×高松恭則×勝俣翔多×佐藤 瞳/校閲者たちかく語りき

宮部みゆき『猫の刻参り―三島屋変調百物語拾之続―』

唯川 恵/女の弱さと怖さと逞しさ

平野啓一郎、井上隆史、芸術新潮編集部 編『21世紀のための三島由紀夫入門』(とんぼの本)

川本 直/三島初心者から愛読者までお薦めできる

柚月裕子『逃亡者は北へ向かう』

瀧井朝世/明日を迎えるための切実な思い

一木けい『結論それなの、愛』

大橋未歩/寂しい、顔が見たいと伝えたかっただけなのに

竹内康浩『謎ときエドガー・アラン・ポー―知られざる未解決殺人事件―』(新潮選書)

法月綸太郎/「探偵のいない推理小説」から「謎のない犯罪小説」へ

エリース・ヒュー、金井真弓 訳、桑畑優香 韓国語監修『美人までの階段1000段あってもう潰れそうだけどこのシートマスクを信じてる』

桑畑優香/「美しい韓国人」に記者がストレートに切り込んだ

宮崎拓朗『ブラック郵便局』

高田昌幸/「1000人超の勇気」を基にした調査報道

岡本隆司『倭寇とは何か―中華を揺さぶる「海賊」の正体―』(新潮選書)

田所昌幸/グローバルな視点から見た「倭寇」の正体

小袋成彬『消息』

[インタビュー]小袋成彬/SNSから距離を置いて

【橋本 直『細かいところが気になりすぎて』初著作、大ヒット記念】

[対談]橋本 直×石田 明/漫才ほど楽しいものはない

【特別エッセイ】

バリー・ユアグロー、柴田元幸 訳/パレスチナの反ファシスト――亡き父の教え

【掌篇小説】

阿刀田 高/小鳥と歌とシロの午後

【私の好きな新潮文庫】

東 かほり/質感、味、匂いを読む

木皿 泉『カゲロボ』

よしもとばなな『どんぐり姉妹』

江國香織『すいかの匂い』

【今月の新潮文庫】

藤崎慎吾、相川啓太、佐藤実、之人冗悟、八島游舷、梅津高重、白川小六、村上岳、関元聡、柚木理佐『星に届ける物語─日経「星新一賞」受賞作品集─』

大森 望/新人SF作家の超贅沢なショーケース

【コラム】

[とんぼの本]編集室だより

三枝昴之・小澤 實/掌のうた

烏賀陽弘道『プロパガンダの見抜き方』(新潮新書)

烏賀陽弘道/斎藤知事の「ダーク・オペレーション」にはたまげた

【連載】

杏/杏のパリ細うで繁盛記 第14回

中村うさぎ/老後破産の女王 第12回

三宅香帆/推しとハレ 第3回

エリイ(Chim↑Pom from Smappa!Group)/生時記 最終回

近藤ようこ 原作・梨木香歩/家守綺譚 第30回

古市憲寿/絶対に挫折しない世界史 第11回

三谷幸喜×ペリー荻野/もうひとつ、いいですか? 第11回

内田 樹/カミュ論 第29回

編輯後記 いま話題の本 新刊案内 編集長から

立ち読み

編集長から

今月の表紙の筆蹟は、宮部みゆきさん。

◎川上弘美さんの句集『王将の前で待つてて』はくり返し面白く読める、この冬のわが枕頭の書です。中に「掌の中の枇杷潰すなりはればれと」という佳什があって、作者によれば、これは「枇杷を食べる武田泰淳についての武田百合子の名エッセイ」への「呼びかけの思いをもって作った句」。百合子さんの「枇杷」(『ことばの食卓』所収)はごく短い随筆ながら夫婦の情景(及びそれを思い出すこと)を描いてこれ以上のものはないほどの絶品。

◎「枇杷」を読み返して連想したのは佐多稲子『夏の栞』で、死の床についている中野重治の足を佐多が触る場面(横には中野夫人の原泉がいる)。佐多と中野は恋愛関係になったことはなく、文学的・政治的に長く深い紐帯があります。原が「中野の足に、触ってみて」と勧め、佐多が逡巡しながら冷たい足にふれると、眠っていたようだった中野が「稲子さんに、足を撫でてもらっては、罰が当るね」と言い、原は「押えつけた強いひびきで」、「あら、稲子さんってこと、どうしてわかるんだろう」と言う。後日、更に衰弱した中野は佐多に気づいて「稲子さんかァ」と呟き、原が前と「まったく同じ文句」を強い調子で言うと、「ああいうひとは、ほかに、いないもの」と答える。やがて中野の葬儀委員長を頼まれた佐多は「私は、中野さんとのつきあいで、自分の、女であるというのが残念でしようがないんです」と泣く。哀しみと喜びが混じり合う心理や情景を能う限り正確に再現しようとする文章が、「枇杷」とも響き合うように感動的。

◎中野の葬儀で原が挨拶した際、佐多は後ろに立ち、その手を原は握りしめていた由(佐久間文子さん『美しい人 佐多稲子の昭和』)。中野没後の原の姿は伊丹十三「タンポポ」(カマンベールの老婆!)等で観られます。

▽次号の刊行は三月二十七日です。

お知らせ

バックナンバー

雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。

雑誌から生まれた本

波とは?

1967(昭和42)年1月、わずか24ページ、定価10円の季刊誌として「波」は誕生しました。新潮社の毎月の単行本の刊行数が10冊に満たず、新潮文庫の刊行も5冊前後という時代でした。こののち1969年に隔月刊に、1972年3月号からは月刊誌となりました。現在も続く「表紙の筆蹟」は、第5号にあたる1968年春季号の川端康成氏の書「風雨」からスタートしています。

創刊号の目次を覗いてみると、巻頭がインタビュー「作家の秘密」で、新作『白きたおやかな峰』を刊行したばかりの北杜夫氏。そして福田恆存氏のエッセイがあって、続く「最近の一冊」では小林秀雄、福原麟太郎、円地文子、野間宏、中島河太郎、吉田秀和、原卓也といった顔触れが執筆しています。次は大江健三郎氏のエッセイで、続いての「ブックガイド」欄では、江藤淳氏がカポーティの『冷血』を、小松伸六氏が有吉佐和子氏の『華岡青洲の妻』を論評しています。

創刊から55年を越え、2023(令和5)年4月号で通巻640号を迎えました。〈本好き〉のためのブックガイド誌としての情報発信はもちろんのことですが、「波」連載からは数々のベストセラーが誕生しています。安部公房『笑う月』、遠藤周作『イエスの生涯』、三浦哲郎『木馬の騎手』、山口瞳『居酒屋兆治』、藤沢周平『本所しぐれ町物語』、井上ひさし『私家版 日本語文法』、大江健三郎『小説のたくらみ、知の楽しみ』、池波正太郎『原っぱ』、小林信彦『おかしな男 渥美清』、阿川弘之『食味風々録』、櫻井よしこ『何があっても大丈夫』、椎名誠『ぼくがいま、死について思うこと』、橘玲『言ってはいけない』、ブレイディみかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』、土井善晴『一汁一菜でよいと至るまで』などなど。

現在ではページ数も増えて128ページ(時には144ページ)、定価は100円(税込)となりました。お得な定期購読も用意しております。

これからも、ひとところにとどまらず、新しい試みを続けながら、読書界・文学界の最新の「波」を読者の方々にご紹介していきたいと思っています。