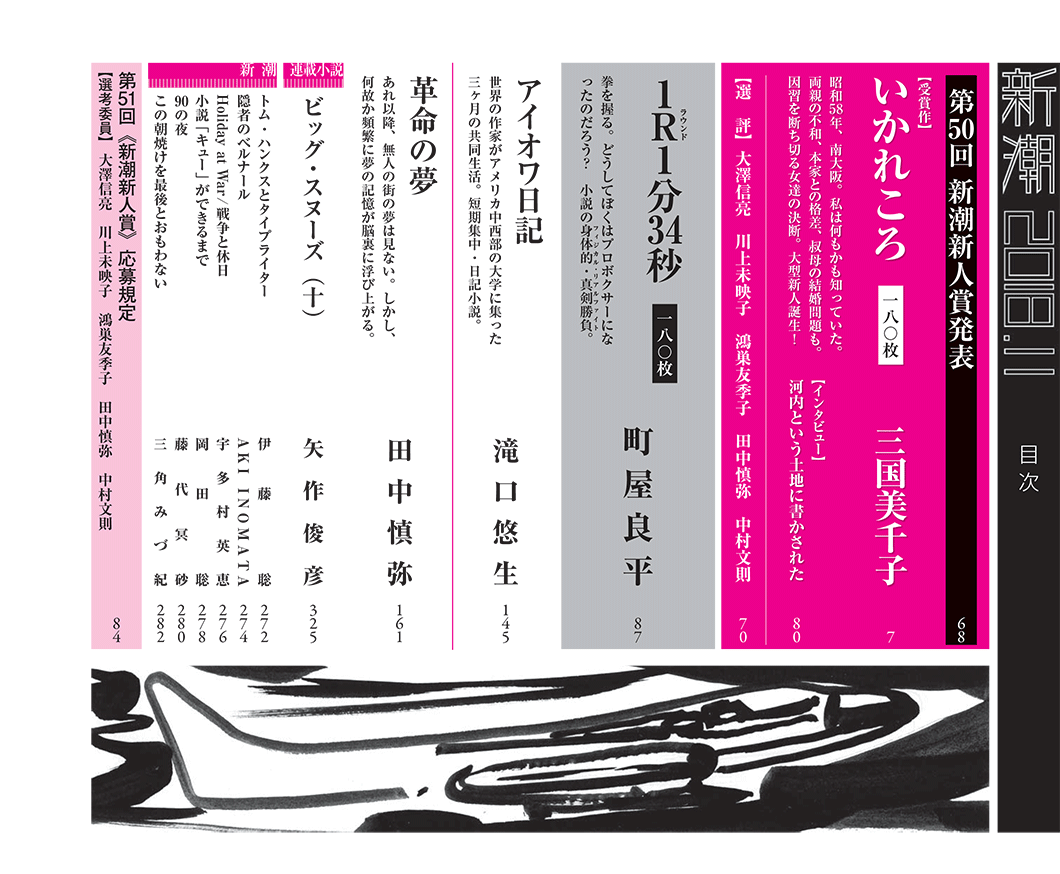

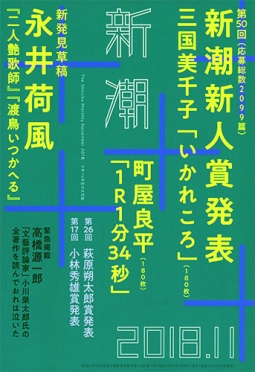

第50回新潮新人賞発表

永井荷風 新発見草稿

町屋良平「1R1分34秒」

第26回萩原朔太郎賞発表 第17回小林秀雄賞発表

新潮 2018年11月号

(毎月7日発行)

| 発売日 | 2018/10/06 |

|---|---|

| JANコード | 4910049011188 |

| 定価 | 特別定価998円(税込) |

〈第50回 新潮新人賞発表〉

◆【受賞作】いかれころ[一八〇枚]/三国美千子

昭和58年、南大阪。私は何もかも知っていた。両親の不和、本家との格差、叔母の結婚問題も。因習を断ち切る女達の決断。大型新人誕生!

【インタビュー】河内という土地に書かされた

【選評】大澤信亮/川上未映子/鴻巣友季子/田中慎弥/中村文則

◆1

拳を握る。どうしてぼくはプロボクサーになったのだろう? 小説の

◆アイオワ日記/滝口悠生

世界の作家がアメリカ中西部の大学に集った三ヶ月の共同生活。短期集中・日記小説。

◆革命の夢/田中慎弥

あれ以降、無人の街の夢は見ない。しかし、何故か頻繁に夢の記憶が脳裏に浮び上がる。

■■ 連載小説 ■■

◆ビッグ・スヌーズ(十)/矢作俊彦

■■ 新潮 ■■

◆トム・ハンクスとタイプライター/伊藤 聡

◆隠者のベルナール/AKI INOMATA

◆Holiday at War/戦争と休日/宇多村英恵

◆小説「キュー」ができるまで/岡田 聡

◆90の夜/藤代冥砂

◆この朝焼けを最後とおもわない/三角みづ紀

◆第51回《新潮新人賞》応募規定

【選考委員】●大澤信亮 ●川上未映子 ●鴻巣友季子 ●田中慎弥 ●中村文則

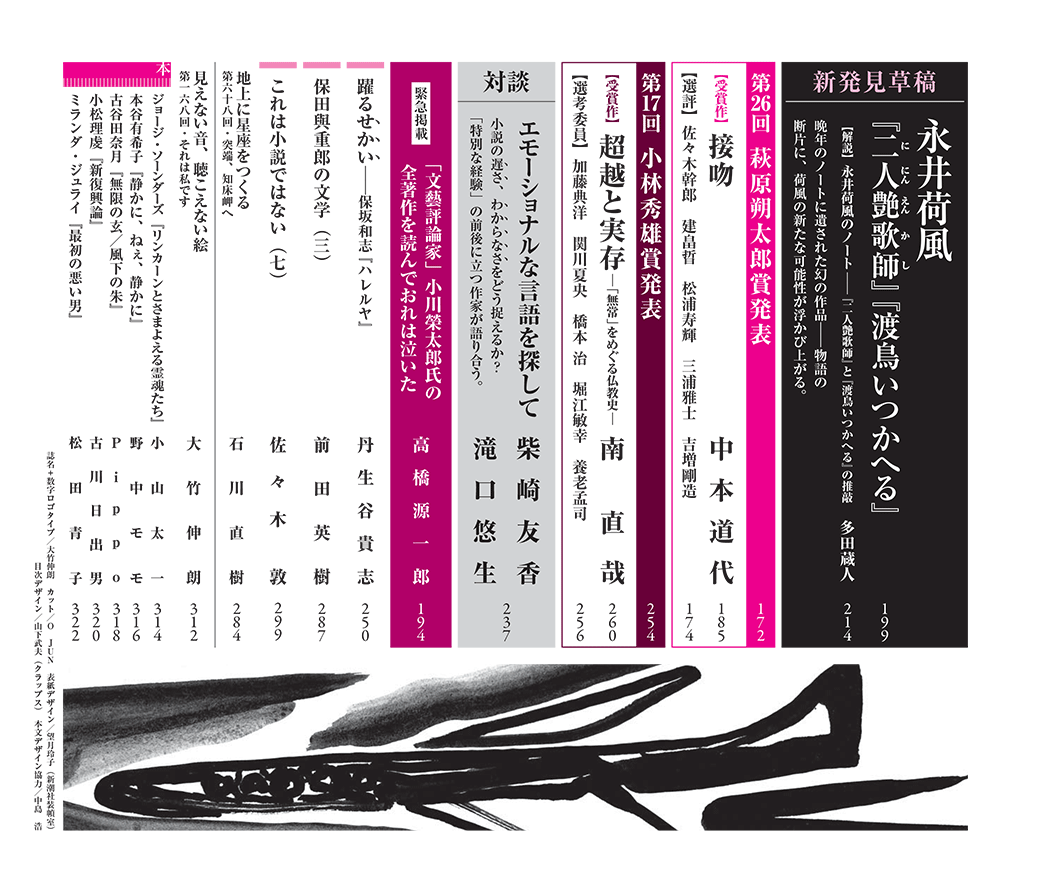

【新発見草稿】

永井荷風

『

【解説】永井荷風のノート――『二人艶歌師』と『渡鳥いつかへる』の推敲/多田蔵人

晩年のノートに遺された幻の作品――物語の断片に、荷風の新たな可能性が浮かび上がる。

〈第26回 萩原朔太郎賞発表〉

【受賞作】接吻/中本道代

【選評】佐々木幹郎/建畠 晢/松浦寿輝/三浦雅士/吉増剛造

〈第17回 小林秀雄賞発表〉

【受賞作】超越と実存―「無常」をめぐる仏教史―/南 直哉

【選考委員】加藤典洋/関川夏央/橋本 治/堀江敏幸/養老孟司

■■ 対談 ■■

エモーショナルな言語を探して

柴崎友香 滝口悠生

小説の

【緊急掲載】

「文藝評論家」小川榮太郎氏の全著作を読んでおれは泣いた/高橋源一郎

◆躍る

◆保田與重郎の文学(三)/前田英樹

◆これは小説ではない(七)/佐々木 敦

◆地上に星座をつくる/石川直樹

第六十八回・突端、知床岬へ

◆見えない音、聴こえない絵/大竹伸朗

第一六八回・それは私です

■■ 本 ■■

◆ジョージ・ソーンダーズ『リンカーンとさまよえる霊魂たち』/小山太一

◆本谷有希子『静かに、ねぇ、静かに』/野中モモ

◆古谷田奈月『無限の玄/風下の朱』/Pippo

◆小松理虔『新復興論』/古川日出男

◆ミランダ・ジュライ『最初の悪い男』/松田青子

この号の誌面

立ち読み

編集長から

大型新人誕生!

第50回新潮新人賞発表

◎第50回新潮新人賞が2099篇の応募作より三国美千子(39歳)の「いかれころ」に決定。選考委員(大澤信亮、川上未映子、鴻巣友季子、田中慎弥、中村文則)のほぼ全員が本作を支持し、最終的には満場一致の受賞となった◎「いかれころ」とは河内弁で「踏んだり蹴ったり」等の意。舞台は本家分家の上下や無防備な差別などの因襲がいまだ残る昭和58年(1983)頃の南大阪。主人公の4歳の少女(そして30数年後=現在の彼女)の視線を通して、農業を営む本家と主人公一家が暮らす分家の一族の営みが細やかに描かれる。『細雪』を思わせる、という声も選考会ではあがった。なにより重要なのは、本作には失われた「昭和」へのノスタルジーが皆無であることだ。「志保子の縁談は三十数年前の出来事だが、作者は過去を郷愁しているのではない。結婚という因襲の拒絶を志保子に決意させた、無力な子供の勇気に今を賭けている」(大澤委員)。大型新人の登場を歓びたい。

「新潮」編集長・矢野 優

編集後記

「新潮45」二〇一八年十月号の特別企画「そんなにおかしいか『杉田水脈』論文」について、小誌の寄稿者や読者から多数の批判が寄せられました。

同企画に掲載された「政治は『生きづらさ』という主観を救えない」において、筆者の文芸評論家・小川榮太郎氏は「LGBT」と「痴漢症候群の男」を対比し、後者の「困苦こそ極めて根深かろう」と述べました。

これは言論の自由や意見の多様性に鑑みても、人間にとって変えられない属性に対する蔑視に満ち、認識不足としか言いようのない差別的表現だと小誌は考えます。

このような表現を掲載したのは「新潮45」ですが、問題は小誌にとっても他人事ではありません。だからこそ多くの小誌寄稿者は、部外者でなく当事者として怒りや危機感の声をあげたのです。

文学者が自身の表現空間である「新潮」や新潮社を批判すること。それは、自らにも批判の矢を向けることです。

小誌はそんな寄稿者たちのかたわらで、自らを批判します。そして、差別的表現に傷つかれた方々に、お詫びを申し上げます。

*

想像力と差別は根底でつながっており、想像力が生み出す文芸には差別や反差別の芽が常に存在しています。

そして、すぐれた文芸作品は、人間の想像力を鍛え、差別される者の精神、差別してしまう者の精神を理解することにつながります。

「新潮45」は休刊となりました。しかし、文芸と差別の問題について、小誌は考えていきたいと思います。

二〇一八年九月二十八日

「新潮」編集長・矢野 優

バックナンバー

雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。

雑誌から生まれた本

新潮とは?

文学の最前線はここにある!

人間の想像力を革新し続ける月刊誌。

■「新潮」とはどのような雑誌?

「新潮」は日露戦争の年(1904年)に創刊された、百歳を超える文芸誌です。現役の商業文芸誌としては世界一古いという説があります(ただし第二次大戦中は紙不足のため数号、関東大震災のときは1号だけ休刊)。その歴史の一端は小誌サイト内にある〈表紙と目次で見る「新潮」110年〉でご覧ください。

■革新し続ける文学の遺伝子

もちろん古いことと古臭いことはまったく別です。百余年にわたり、たえず革新を続けてきたことこそが「新潮」の伝統であり、その遺伝子は現編集部にも確実に引き継がれています。ケータイ小説やブログ、あるいは電子配信、電子読書端末まで、いまだかつてない〈環境変動〉がわたしたちの生に及びつつある今、時代精神を繊細に敏感に感じ取った小説家、批評家たちが毎月、原稿用紙にして計1000枚以上(単行本にして数冊分)の最新作を「新潮」を舞台に発信し続けています。

■日本語で表現されたあらゆる言葉=思考のために

デビュー間もない20代の新人からノーベル賞受賞作家までの最新作がひとつの誌面にひしめきあうのが「新潮」の誌面です。また、文芸の同時代の友人である音楽、映画、ダンス、建築、写真、絵画などの領域からも、トップクラスの書き手、アーティストが刺激的な原稿を毎号寄せています。文芸を中心にしっかりと据えながら、日本語で表現されたあらゆる言葉=思考の力を誌面に結集させたい――それが「新潮」という雑誌の願いです。

公式X

公式X