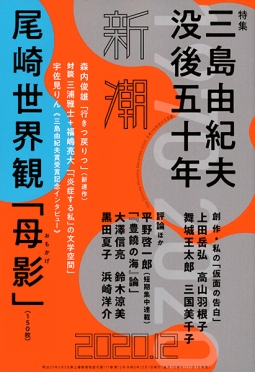

特集 三島由紀夫 没後五十年

尾崎世界観「母影(おもかげ)」(150枚)

新潮 2020年12月号

(毎月7日発行)

| 発売日 | 2020/11/07 |

|---|---|

| JANコード | 4910049011201 |

| 定価 | 特別定価1,400円(税込) |

◆【特集】三島由紀夫 没後五十年

【創作・私の「仮面の告白」】

下品な男/上田岳弘

その一匹を殺したのは誰か/高山羽根子

檄/舞城王太郎

お面/三国美千子

【評論】

『豊饒の海』論(一)[短期集中連載]/平野啓一郎

平岡少年とキリスト/大澤信亮

ニセモノの少女/鈴木涼美

「われら」への道/浜崎洋介

◆あくるとしの三十三さいたち/黒田夏子

――『定本三島由紀夫書誌』制作のころ

◆

私は書けないけど読めた。お母さんの秘密を。孤独を抱え、行き場のない少女は、カーテン越しに世界に触れる。渾身の文芸誌初中篇!

◆行きつ戻りつ[新連作]/森内俊雄

◆金木犀/藤野可織

◆プリニウス(七十三)/ヤマザキマリ+とり・みき

■■ 連載小説 ■■

◆聖都創造(五)/天童荒太

◆天使も踏むを畏れるところ(六)/松家仁之

◆曼陀羅華X 2004(十)/古川日出男

◆全然(十六)/滝口悠生

◆漂流(十八)/町田 康

◆チェロ湖(二十)/いしいしんじ

◆ビッグ・スヌーズ(三十三)/矢作俊彦

◆荒れ野にて(五十七)/重松 清

第53回《新潮新人賞》応募規定

【選考委員】大澤信亮/小山田浩子/鴻巣友季子/田中慎弥/又吉直樹

◆【対談】「炎症する私」の文学空間/三浦雅士 福嶋亮大

――『らせん状想像力 平成デモクラシー文学論』を巡って

平成年間の文学と社会に何が起こったのか? 大変動を解き明かす画期的批評を徹底討議!

【三島由紀夫賞受賞記念インタビュー】

◆未熟でねちっこい「私」と共に/宇佐見りん

◆タイムトラベラーの遺言/島田雅彦

―― 古井由吉『われもまた天に』を読む

◆みずからかすかな光を放つように/前田英樹

―― 古井由吉『われもまた天に』を読む

◆コロナの認識論(六)/養老孟司

◆能十番 日英現代語訳/いとうせいこう ジェイ・ルービン

第五回・黒塚

【リレーコラム】Passage――街の気分と思考(17)

◆もしもし下北沢/吉本ばなな

◆海は見えなくても/長島有里枝

◆OH MY GOD/エリイ(Chim↑Pom)

第十五回・はい、こんにちは

◆大楽必易――わたくしの伊福部昭伝(三)/片山杜秀

◆小津安二郎(五)/平山周吉

◆保田與重郎の文学(二十六)/前田英樹

◆小林秀雄(七十)/大澤信亮

◆地上に星座をつくる/石川直樹

第九十一回・早池峰山縦走

◆見えない音、聴こえない絵/大竹伸朗

第一九〇回・サボテンを描いた

■■ 新潮 ■■

◆馬を食べる/平松洋子

◆異物としての他者/竹内万里子

◆ジオラマ・パノラマ・クロニクル/瀬田なつき

■■ 本 ■■

◆金原ひとみ『fishy』/阿部公彦

◆池澤夏樹『ワカタケル』/安藤礼二

◆石井遊佳『象牛』/中西智佐乃

◆宇佐見りん『推し、燃ゆ』/ひらりさ

◆川上弘美『三度目の恋』/日和聡子

◆太田靖久『ののの』/福永 信

◆マーガレット・アトウッド『誓願』 /柳下毅一郎

この号の誌面

立ち読み

編集長から

三島由紀夫 没後五十年

「庭は夏の日ざかりの日を浴びてしんとしてゐる。……」

この決定的な一文が遺作『天人五衰―豊饒の海・第四巻―』を締めくくったのは1970年11月25日。小誌1971年新年号に掲載された。それから半世紀――。あらためて、三島由紀夫という存在の巨大さを噛み締めながら、特集「三島由紀夫 没後五十年」を発表する。

創作では、代表作にして最重要作『仮面の告白』へのトリビュート小説を上田岳弘、高山羽根子、舞城王太郎、三国美千子の四氏が創作。また、平野啓一郎(「豊饒の海」論)、大澤信亮、鈴木涼美、浜崎洋介の各氏が作品/作家論を寄稿。さらに、三島没後に書誌制作にかかわり三島邸を幾度となく訪れた黒田夏子氏がさまざまな逸話を初めて記す。

ミュージシャンであり、半自伝小説『祐介』で小説家としてもデビューした尾崎世界観氏による「母影」(一五〇枚)の鮮烈な叙情性に目を瞠った。ぜひご注目を。

編集長・矢野 優

松家仁之「天使も踏むを畏れるところ」 主要参考文献

(この小説は史実に基づいて書かれていますが、登場人物はすべて架空の人物です。)

- 『建設省二十年史』建設省二十年史編集委員会(社団法人建設広報協議会)

- 『現代建築をつくる人々』浜口隆一・村松貞次郎(KK世界書院)

- 『皇居造営 宮殿・桂・伊勢などの思い出』小幡祥一郎

- 『昭和天皇と田島道治と吉田茂 初代宮内庁長官の「日記」と「文書」から』加藤恭子(人文書館)

- 『ワシントンハイツ ―GHQが東京に刻んだ戦後―』秋尾沙戸子(新潮文庫)

- 「工芸ニュース」1949年6月号 商工省工芸指導所(技術資料刊行会)

- 『皇室建築 内匠寮の人と作品』監修 鈴木裕之(建築画報社)

- 『日本の建築 その芸術的本質について I』吉田鉄郎 薬師寺厚訳(東海大学文化選書)

- 『日本の建築 その芸術的本質について II』吉田鉄郎 薬師寺厚訳(東海大学文化選書)

- 『侍従長の遺言 昭和天皇との50年』徳川義寛 聞き書き・解説 岩井克己(朝日新聞社)

- 『日本軍兵士──アジア・太平洋戦争の現実』吉田裕(中公新書)

- 『私のなかの東京』野口冨士男(文藝春秋)

- 『完本 皇居前広場』原武史(文春学藝ライブラリー)

- 『東京都市計画物語』越澤明(ちくま学芸文庫)

- 『関東大震災 大東京圏の揺れを知る』武村雅之(鹿島出版会)

- 『外濠 江戸東京の水回廊』法政大学エコ地域デザイン研究所編(鹿島出版会)

- 『建築の心と技 村松貞次郎対談集――1』(新建築社)

- 『建築をめぐる回想と思索 キサデコールセミナーシリーズ2』聞き手・長谷川堯(新建築社)

- 『硫黄島クロニクル 島民の運命』全国硫黄島島民の会

- 『建築探偵の冒険』藤森照信(ちくま文庫)

- 『昭和天皇実録 第十一』宮内庁(東京書籍)

- 『秩父宮 昭和天皇弟宮の生涯』保阪正康(中公文庫)

- 「新建築 1982年7月臨時増刊 桂離宮」(新建築社)

- 『宮殿をつくる』高尾亮一(求龍堂)

- 『皇居』入江相政(保育社)

- 『入江相政日記 第五巻』入江為年監修(朝日文庫)

- 『侍従とパイプ』入江相政(中公文庫)

- 『こんなに面白い東京国立博物館』新潮社編 東京国立博物館監修

- 『探検! 東京国立博物館』藤森照信・山口晃(淡交社)

- 『カイコの病気とたたかう』鮎沢啓夫(岩波科学の本)

- 『皇后陛下傘寿記念 皇后さまとご養蚕』宮内庁協力(扶桑社)

- 『フランク・ロイド・ライトの帝国ホテル』明石信道 文・実測図面 村井修 写真(建築資料研究社)

- 『日本鉄道旅行地図帳 歴史編成 満洲樺太』監修 今尾恵介・原武史(新潮社)

- 「芸術新潮」2008年8月号「大特集 北京」(新潮社)

- 『完訳紫禁城の黄昏』上・下 R.F.ジョンストン 中山理 訳 渡部昇一 監修(祥伝社)

- 『漱石紀行文集』藤井淑禎 編(岩波文庫)

- 『吉田謙吉が撮った戦前の東アジア 1934年満洲/1939年南支・朝鮮南部』塩沢珠江=著 松重充浩=監修(草思社)

- 『日本鉄道旅行地図帳 歴史編成 朝鮮台湾』監修 今尾恵介・原武史(新潮社)

- 『満洲朝鮮復刻時刻表 附台湾・樺太復刻時刻表』日本鉄道旅行地図帳編集部[編](新潮社)

- 『火と水と木の詩 私はなぜ建築家になったか』吉村順三(新潮社)

- 『日本の近代をデザインした先駆者 生誕150周年記念後藤新平展図録』(財団法人東京市政調査会)

- 「芸術新潮」2006年8月号「全一冊 韓国 未知の美と出会う旅」(新潮社)

- 『図説 満鉄 「満洲」の巨人』西澤泰彦(河出書房新社)

- 『満洲鉄道まぼろし旅行』案内人・川村湊(ネスコ 文藝春秋)

- 『韓国の民家』張 保雄著 佐々木史郎訳(古今書院)

- 『有機的建築』フランク・ロイド・ライト 三輪直美訳(筑摩書房)

- 『ライトの生涯』オルギヴァンナ・L・ライト 遠藤楽訳(彰国社)

- 『ライト 仮面の生涯』ブレンダン・ギル 塚口眞佐子訳(学芸出版社)

- 『巨匠フランク・ロイド・ライト』デヴィッド・ラーキン ブルース・B・ファイファー編 大木順子訳(鹿島出版会)

- 『自伝アントニン・レーモンド』三沢浩訳(鹿島出版会)

- 『GAトラベラー002 フランク・ロイド・ライト〈タリアセン〉』企画・編集・撮影/二川幸夫 文/ブルース・ブルックス・ファイファー 訳/玉井一匡

- 『GA トラベラー001 フランク・ロイド・ライト〈タリアセン・ウェスト〉』企画・編集・撮影/二川幸夫 文/ブルース・ブルックス・ファイファー 訳/玉井一匡

- 『自然の家』フランク・ロイド・ライト 富岡義人訳(ちくま学芸文庫)

- 『日米交換船』鶴見俊輔 加藤典洋 黒川創(新潮社)

- 『鶴見俊輔伝』黒川創(新潮社)

バックナンバー

雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。

雑誌から生まれた本

新潮とは?

文学の最前線はここにある!

人間の想像力を革新し続ける月刊誌。

■「新潮」とはどのような雑誌?

「新潮」は日露戦争の年(1904年)に創刊された、百歳を超える文芸誌です。現役の商業文芸誌としては世界一古いという説があります(ただし第二次大戦中は紙不足のため数号、関東大震災のときは1号だけ休刊)。その歴史の一端は小誌サイト内にある〈表紙と目次で見る「新潮」110年〉でご覧ください。

■革新し続ける文学の遺伝子

もちろん古いことと古臭いことはまったく別です。百余年にわたり、たえず革新を続けてきたことこそが「新潮」の伝統であり、その遺伝子は現編集部にも確実に引き継がれています。ケータイ小説やブログ、あるいは電子配信、電子読書端末まで、いまだかつてない〈環境変動〉がわたしたちの生に及びつつある今、時代精神を繊細に敏感に感じ取った小説家、批評家たちが毎月、原稿用紙にして計1000枚以上(単行本にして数冊分)の最新作を「新潮」を舞台に発信し続けています。

■日本語で表現されたあらゆる言葉=思考のために

デビュー間もない20代の新人からノーベル賞受賞作家までの最新作がひとつの誌面にひしめきあうのが「新潮」の誌面です。また、文芸の同時代の友人である音楽、映画、ダンス、建築、写真、絵画などの領域からも、トップクラスの書き手、アーティストが刺激的な原稿を毎号寄せています。文芸を中心にしっかりと据えながら、日本語で表現されたあらゆる言葉=思考の力を誌面に結集させたい――それが「新潮」という雑誌の願いです。

公式X

公式X