夏日狂想

1,980円(税込)

発売日:2022/09/29

- 書籍

私は「男たちの夢」より自分の夢を叶えたかった、「書く」という夢を――。

女は、男たちのように芸術に関わってはいけないのだろうか、芸術を生み出すこともできないのだろうか? 大正から戦後の昭和にかけて、詩人、作家、評論家……さまざまな文学者たちとの激しい恋の果てに、互いに傷つけ合いつつも礼子がついに掴んだものは――。時代に抗いながら創造する女を描き出した新たな代表作の誕生!

書誌情報

| 読み仮名 | カジツキョウソウ |

|---|---|

| 装幀 | Minoru/装画、新潮社装幀室/装幀 |

| 雑誌から生まれた本 | 小説新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 384ページ |

| ISBN | 978-4-10-325926-8 |

| C-CODE | 0093 |

| ジャンル | 文学・評論 |

| 定価 | 1,980円 |

書評

架空の女性作家への熱いオマージュ

関東大震災のあと急速に復興をとげた東京は、明治の東京とは違った、新しいモダン都市に生まれ変ったが、その顕著な特色は、女性の社会進出が進んだことにある。

当時の新しい女性の職業、マネキン・ガール(現在のファッション・モデル)をして詩人、丸山薫の生活を支えた丸山三四子は回想記『マネキン・ガール 詩人の妻の昭和史』(時事通信社、1984年)のなかで昭和初期は「ガールの全盛時代」と書いている。

ガソリン・ガール、円タク・ガール、ショップ・ガールなどさまざまな仕事の現場で女性が働くようになった。カフェの女給や映画女優もこの時代の職業婦人だった。

本書の主人公、礼子もそうした「ガール」、つまりモダン都市に登場した新しい女性である。明治三十七年、広島市の生まれ。林芙美子(三十六年生)や佐多稲子(三十七年生)と同世代になる。

広島のキリスト教系の女学校を卒業し、早くから「自立」の思いが強かった。

父が早くに亡くなったこともあり、女学校を卒業すると、しばらく会社勤めをしたが、そのあと思い切って東京に出た。このあたり、尾道の女学校を出たあと東京に出た林芙美子に似ている。

礼子の夢は、松井須磨子のような女優になること。たまたま知り合った川島悟という詩人に連れ出されるように東京に出て女優を志すが、大正十二年の関東大震災で東京が壊滅したのでやむなく京都へ行き、今度は映画女優を目ざし、マキノ撮影所の大部屋女優に雇われる。

京都で水本正太郎という三歳年下の詩人志望の少年と知り合い、やがて同棲するようになる。

ここまで読んでくると徐々に分かってくる。この少年詩人は中原中也がモデルであること。とすれば礼子は、若き日の中也の恋人、文学史上、恋多き女として語られる長谷川泰子であると想像出来る。

さらに付け加えれば、礼子を東京へと連れてゆく詩人は永井叔、そして、京都で礼子が水本を通じて知り合ってゆく文学青年たち――例えば、水本が慕う、若くして肺結核で死去する滝沢清は富永太郎、礼子が水本のあとに同棲する片岡武雄は小林秀雄がモデルになっていることが分かる。彼らの疾風怒濤の青春を描く近代文学史にもなっている。

しかし、著者の狙いはモデル小説を書くことではない。礼子という、男性の文学者のあいだを遍歴してゆきながら、なお若い頃の自立への夢を捨てず、なんとか書くことによって一人立ちしてゆこうとする新しい女の悪戦苦闘にある。

東京に出て来た礼子は蔦川みどり(モデルは長谷川時雨)の主宰する雑誌「女人文壇」(「女人芸術」)に文章を書くようになる。この雑誌には服部道子という同世代の女性が書いていて、この雑誌を出発点にして人気作家に成長してゆく。いうまでもなくこのモデルは林芙美子。

この服部が、酒場で働いている礼子を叱咤する言葉が素晴しい。

「男とのことを書きなさい。それで自活なさい。男に頼る生活なんてもうおやめなさい。それは当たりのないクジのようなものよ。外れ! 外れしかないのよ。自分で当てるほうが何倍も効率がいいから」。貧困のなかから苦労して作家として立った林芙美子らしい迫力である。

その言葉に押されるようにして礼子は、戦中、戦後と暮しを共にした橘健吾という、坂口安吾を思わせるような作家と別れ、一人になって書き始め、作家として認められる。

広島出身の礼子が原爆で死んでゆく少女のことを心に秘めて筆を執るのが胸を打つ。

まだ女性が作家として立つことが困難な時代に生き、ようやく認められた先輩に対する、現代の女性の作家による思いのこもったオマージュになっている。

(かわもと・さぶろう 評論家)

波 2022年10月号より

単行本刊行時掲載

「表現することとは」という問いへの解答

むかしからわたしは、自己表現が得意なタイプではなかった。大人になった今でも、親と言い合うときや誰かに意見するとき、本心を口に出せないことがままある。言いたいことがあるのに、我慢したり、すぐに言語化できなかったりするのが原因だ。その苦しさで、呼吸がうまくできなくなり、涙が溢れそうになるときもある。

こんなわたしが、どうして表現の仕事をしているのだろう。お芝居をしたい、文章を書きたい。そして表現に触れていたい。そう思うのは、どうしてなのだろう――。ふと立ち止まって、自分自身のこれまでの生き方を見つめ直すこととなった。

本書は、挫折を繰り返しながらも、「表現すること」を求め続け、〈闘うように生きてきた〉一人の女性の物語だ。大正から昭和の戦後、自己表現が得意不得意以前に、女性が自己表現をすること自体が難しかった時代。女性の自由はなかったのだ。やりたい仕事を選べるわけもなく、恋愛もできずに親の決めた人と結婚をして家庭に入る。主人公・礼子が女学校を卒業したとき、ほとんどの同級生はそのような道を辿った。

だが礼子には、女優になりたいという夢があった。10歳の時に見た松井須磨子の舞台で受けた衝撃、学校行事で劇をやって拍手を浴びた快感が忘れられなかったのである。

「親のため、とか、女だてらに、とか、そんな言葉に気持ちを挫かれちゃだめ」

礼子にとって姉のような母のような存在で、憧れだった二つ年上の寿美子に言われる。

「新しい時代の、新しい女におなりなさい」

時代は変われど、胸に突き刺さる言葉である。礼子は故郷の広島を捨て東京に行くことを決める。それから詩人や作家など、文学の才能を持った男たちと出会い、そして恋をする。激しい荒波の中で、何者かになろうと、自分の表現を探していくのだ――。

「女優」というだけで蔑むような視線を向けられ、また演劇の世界でも、夢を諦め結婚していく年の近い女性を目の当たりにする。〈この世界は男の力添えがなければ上には上がれない〉という現実も知る。そんなとき、不良中学生で自らを「詩人」と呼ぶ水本に出会い、彼の才能に心を震わせ、恋に落ちていく。やがて自分も文章を書きたいという思いが胸に湧いてくる。

〈自由に生きたい〉

芝居をすることも、文章を書くことも、自分と向き合うことだと、わたしは常々思う。そして自分を解放させることだとも思っている。礼子と同じで、どこかで自由になりたいと願っているのかもしれない。わたしは自分自身の口から直接表現することが苦手だが、役や文章を介して、自分のお腹の底で沸々としているものを表現してきた。これも自己表現だ。表現にぶつかって息苦しくなることもある一方で、表現をしないと息継ぎができなかったことに気が付く。

礼子がやがて見つけた居場所もやはり、自由に表現できる場だった。表現者としての魂が、命を燃やし続けた。〈表現を志し、身を削り、血を流していた〉男たちのそばに居て、その魂に触れ続けたことも、生きるために必要なことだったとよく分かる。

もう一つ、礼子が生きた姿をより色濃いものにしているのが、舞台となる街。東京と広島が非常に象徴的であると感じた。夢を実現するために来た東京で関東大震災に遭い、夢もろともに崩れ去り、京都へと移る。ふたたび東京に戻ってきたときには目覚ましい復興を遂げていて、礼子の夢も再燃する。でも長年くすぶり、刺激は多くとも芽吹かない時期が続く。そして戦後に、かつて捨てた広島に帰って、夢の実現の源流を見つける展開となっている。礼子たち表現者の辿る道から、芸術分野だけではなく、社会や価値観も激動の時代であったと、読みながら肌で感じる。

〈あるのかどうかもわからない世間というものの目におびえることなく、会いたい人に会い、やりたいことをやるべきだ〉

表現することは、生きること。表現することは、身を削ること。だからこそ魂震える作品が生まれる、ということを物語で描きながら、そのことを『夏日狂想』という一冊で証明してみせるという窪美澄さんの気迫さえも感じる力作だった。

(みなみさわ・なお 女優)

波 2022年10月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

「書く女」ができるまで

それぞれの新作、長篇小説『夏日狂想』とノンフィクション『この父ありて 娘たちの歳月』で〈女性がものを書くとはどういうことか〉を描破した二人が自身の体験をも振り返る白熱の対話!

〈父と娘〉の関係から

梯 直木賞受賞、おめでとうございました。受賞後は取材や執筆の依頼で、ずいぶん大変だったでしょう?

窪 「大変になるよ」とは言われていましたが、こんなに大変だとは誰も具体的に教えてくれなかった(笑)。人前に出るような苦手な仕事も多かったのですが、やっと落ち着いてきました。

梯 「オール讀物」に掲載された受賞記念エッセイ「生きてきた私」では生家のことを書かれていました。もうひとつ、短篇集『すみなれたからだで』(河出文庫)には「父を山に棄てに行く」という作品が入っています。私はこれを小説として読んでいたのですが、今度の受賞エッセイを読むと、あの短篇は窪さんが実際に体験したことを書かれたものらしいと分かりました。

窪 はい。「父を山に棄てに行く」は小説として発表したものではなくて、『ふがいない僕は空を見た』で山本周五郎賞を頂いた時の受賞エッセイです。

梯 自らの結婚生活も危機にある娘が、年老いて自殺未遂を繰り返す父親を山間の施設に入れる――窪さんの言葉だと「棄てる」話です。

窪 「『オール』の直木賞発表号に自伝エッセイを」と依頼されたんです。またあの父親や経済的に困窮した挙句に崩壊した生家のことを書くのかと心が重くなったのですが、まあ「父を山に棄てに行く」から十一年も経っているし、気持ちも変ったかなと思って書いてみたら、全然気持ちが収まってなくて(笑)。直木賞貰って、お父さん、お母さんも喜んでくれていると思います、なんて具合にはまるでいかず、「五十何歳にもなって、まだこんなこと言っているのかよ」みたいな、恨みがましい原稿になってしまいました。

梯 そこがいいのではないでしょうか(笑)。私も父についてのエッセイを頼まれることがあります。書いていると、どうしても「問題の多い父でしたが、心はどこか通じ合っていました」みたいな〈父に愛された娘〉の物語に着地させてしまいがちなんですね。これは無意識にせよ、世間の要求に合わせているなと反省して、しばらく父に関しては書かない時期がありました。

窪 女性作家が書くことを暗に求められる父親像の定型ってありますね。梯さんの新著『この父ありて 娘たちの歳月』(文藝春秋)は石牟礼道子さん、田辺聖子さん、島尾ミホさんたち九人の女性作家とその父親を取り上げていますが、みなさん見事に定型に収まらない関係にあった父娘ばかりです。

梯 あの本で取り上げたのは、おおむね父に愛されてきた娘たちです。それが戦争とか父の死とか結婚とかがあって、彼女たちは人生のある時期から突然、父を通じて接してきた社会とはまた異なる社会と対峙せざるをえなくなります。つまり、男の価値観で出来あがった社会に直接ぶつかっていく。

窪 そんな娘の宿命は意外と今もあまり変わっていないのかもしれませんね。それに最近は〈毒親〉など、母と娘の物語が多いので、父と娘のテーマは新鮮でした。

梯 父と娘の関係は今なお複雑ですよね。一筋縄ではいかない。

窪 複雑です。私は子供の頃、父の嘘をずっと信じていました。借金まみれなのに「多摩川の近くに家を建てる」とか、明らかな嘘をかなり大きくなるまで信じてた。毎週日曜に車で山奥のダムや海へ連れて行ってくれて、それはのちに「心中するつもりだった」と聞かされますが、そのドライブも当時の私はいつも楽しみにしていたんです。振り返ると、「私はお父さんのことが本当に好きだったんだなあ」と思うし、そんな自分が悲しくもなります。

梯 母親は同性だし、身近な存在だから、もっと理解しやすい気がしませんか? いつ何を着て、どんな化粧をして、どんな料理を作っていたかを思い出すと、それだけで母の人生がぼんやり見えてくるところがある。娘からすると、父の人生を思おうとしても取っ掛かりがあまりないんですよね。

窪 私は母と一緒に暮したのは十二歳までなんですが、女性に対する好き嫌いの原型は母に作られた気がしています。母は「愛嬌のある女の子が一番よね」と言っていて、本を読むような女性は理屈っぽいと公言するような人でした。母への反発から私は今みたいになったのではないか(笑)。物を書いていると、いかに自分の思い込みが父や母の価値観によって作られているかが分かる瞬間があって、そこは壊していかなきゃいけないなと考えています。

作文だけは褒められた

窪 梯さんが物を書いていこうと思われたのは何歳くらいからですか?

梯 作文が得意な子供ではありました。実は小学六年の時の作文には「童話作家になりたい」と書いたのですが、具体的に就職を考える年齢になった時は、まず編集者になりたかった。窪さんは作文が上手だったでしょう?

窪 私は頭が良くなくて、点数が良かったのは作文だけでした。

梯 作文には本当のことを書いた?

窪 小学一年の時、冒頭に「先生、あのね」とだけ印刷された紙を渡されて、「この続きを何でもいいから書きなさい。夢で見たこととか空想したことでもいいから」という宿題が出たんです。それで行ってもないのに、「お父さんがさっぽろ雪まつりに連れて行ってくれました」とか嘘ばかり書くのが楽しかったし、担任の羽生先生に赤ペンで褒められて、いい気持ちでした(笑)。

梯 私は小学三年の時に「時の記念日」の作文で、家の時計がなくなった話をでっち上げて賞を貰ったんです。文集に載ったから家族も読んだのだけど、誰も「こんなの嘘じゃない!」とか文句を言わない。ああ、入賞すれば世間は許すのねと分かった(笑)。

窪 梯さんはそんなに小さい時から嘘のお話を書いているのに、小説家になろうとは思わなかったのですか?

梯 小説や詩を読むのが好きで、ずいぶん救われてもきました。小説家はずっとあこがれの対象で、だからこそ自分に書けるとはどうしても思えない。同時に、あんな嘘八百の作文を書いた自分は筆が滑る人間かもしれないと警戒していて、ノンフィクションを書く際の「事実と推測をきっちり分ける」「決して話を盛らない」という強い戒めにもなっています。

窪 梯さんの本を読んでいると、禁欲的に書かれているからこそ、すごく熱が籠っているんだと思います。

梯 小説はどうなんでしょう? 書いていて制御不能になったりしますか?

窪 筆が滑るほど調子よく書けることは滅多にないのですが(笑)、水が勢いよく飛び出て暴れまわっているホースをパッと捕まえなきゃいけないような場合はありますね。

梯 分かりやすい比喩! 小説でも想像力を駆使するだけではなくて、抑制する力も必要なんですね。

『夏日狂想』の主人公に託したもの

梯 実在の人物や事件を題材にする場合、小説とノンフィクションの境目をどこに引くかは難しい問題です。窪さんの新しい長篇小説『夏日狂想』(新潮社)は、主人公たちにモデルがいることは読めばすぐ分かりますよね。

窪 ええ、長谷川泰子と中原中也、小林秀雄。

梯 彼らの三角関係から出発しているのに、小説が進むにつれて、事実とはどんどん違う貌を見せていきます。実在の人物を主人公にした〈評伝小説〉というジャンルがあって、女性作家が激動の人生を生きた女性を書くパターンが多いですよね。評伝と名乗る以上、事実を大きく曲げることはできないけれど、心理描写は入れられるし、割と高い評価を得やすくて、私の統計では文学賞を取る確率が高い(笑)。それなのに、なぜ窪さんは『夏日狂想』を長谷川泰子の評伝小説にしなかったのでしょう?

窪 私の作品の流れで言うと、数年前に『トリニティ』(新潮文庫)という長篇を書きました。雑誌のライターやイラストレーターを主人公に、1960年代という、女性たちが表現活動をできるようになった時代を扱ったものです。次はそれより前の、もっと不自由な時代に表現を志した女性を描いてみようと思って、編集者さんと話しているうちに「長谷川泰子がいたな」と。泰子は最初は女優を志し、後には中也と同人誌を出すなど〈書く〉意志もあった人です。そこで調べていくと、彼女は中也や秀雄の周囲の男たちからずいぶんひどい言われ方をしているんですね。天才二人を手玉に取った……。

梯 ファム・ファタルみたいな。

窪 それだといい方で、精神的におかしかったとか、ほとんど毒婦呼ばわりとか、さんざんです。〈おれたちの憧れの中也や秀雄に愛された女〉に対する、男たちの嫉妬を感じました。これはあんまりだろう、泰子は魅力があったに違いないし、時代の制約さえなければ、彼女の才能も花開いたんじゃないか。ただ、泰子の評伝小説を書くには資料が少な過ぎて、後半生はフィクションとして創るしかないと、ある段階で決めました。小説の後半は、私が現実の泰子さんにして貰いたかったことを主人公にさせた、と言えばいいのかな。

ひとつ、ヒントになったのはタランティーノ監督の「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」です。あの映画は実際にあった有名な殺人事件をクライマックスに持ってくるかと見せかけて、全く違う着地をするんですね。ああ、こんなふうに〈偽の歴史〉にしちゃってもいいんだ、と。

梯 『夏日狂想』の後半、まさしく史実から離れて、主人公が〈書く女〉として自立していくさまが、すごく胸に響いたんです。『トリニティ』も名作でしたが、その先まで行ってくれた、よくぞ書いてくれた、と感嘆しました。

主人公は単に〈書く〉だけではないのです。窪さんが仰ったように、泰子はまず男たちから〈書かれる女〉だったわけですね。周囲からだけでなく、中也も秀雄も、泰子らしき恋人について書いています。それを「女冥利に尽きる」と感じる女性もいるかもしれませんが、書かれることは他人から定義されることでもあります。主人公は自ら〈書く女〉になることで、自分自身を定義し直していく。書くことで人生を生き直すわけですね。

『この父ありて』の父親たち

窪 〈書かれる女〉が〈書く男〉と共犯関係になるケースもあります。つまり、男が書きたがっている女性像を、女が意識的にか無意識にか演じていく。例えば高村光太郎と智恵子もそうだったかもしれませんが、そんな関係は私にはしっくりきません。

梯 島尾ミホさんと敏雄さんも共犯関係にあったかもしれないけれど、ミホさんはやがて自分も〈書く女〉になっていきました。エッセイだとミホさんも〈敏雄さんとは愛し愛された理想の夫婦関係でした〉みたいに、まだ世間の通念と折合いをつけるように書くのですが、小説の場合は突き抜けて、夫婦の悲惨や愛の残酷さを描いていく。虚構の力で真実を吐露しています。

窪 『この父ありて』によると、ミホさんのお父さん(養父)は素敵な方だったようですね。

梯 大平文一郎さんですね。温厚な人格者で、教養もあって、真珠の養殖とかシベリア鉄道への枕木の輸出とかさまざまな事業を興したけれど、どれも上手くいかなかった。すべては奄美のためで、こういう一身を故郷に捧げる人が昔はいたんだとしみじみしました。

窪 石牟礼道子さんのお父さんも魅力的でした。学歴はなくても、いろいろ深い言葉を吐く方で、それこそ昔はこういうお年寄りがいたなあと懐かしくなりました。

梯 石牟礼さんの父・亀太郎さんはまさに市井の哲学者。貧しい農家に生まれ、小学四年までの学歴しかなくて石工になったのですが、物事の根本から考えを組み立て、筋を通して生きた人でした。ただ時代に恵まれず、厳しい境遇に育ったこともあって、鬱屈から酒癖が悪かったそうです。酔って暴れ出すと、お母さんは幼い弟を連れて逃げ、入学前の石牟礼さんが酒の相手をした。彼女は三十代のエッセイでは亀太郎さんのことを批判的に書いているのですが、年齢と共に父への視線が変わっていきます。

窪 ああ、分かる気がします。

梯 石牟礼さんに限らず、若い頃は「こんなお父さんであって欲しかった」という理想の父親像があって、実際の父に反発していたのが、年齢を重ねると距離がとれるようになって、父には父の事情があったんだと理解できる場合がある。『この父ありて』に取り上げた女性たちは、みんな長生きなんですよ。だからなのか、父の死後に関係を結び直すことができています。

窪 私も長生きしたいな(笑)。

梯 ただ、長生きしたからといって、父親を許せないままの場合もある。一筋縄ではいかないのが父娘なんですけどね(笑)。

子供の方が愛している

窪 梯さんの本はいつも驚くような事実が明かされますが、今度の本でも、石牟礼道子さんが何度も自死を試みていたというのには吃驚しました。

梯 石牟礼さんは、こつこつと水俣病患者に取材して『苦海浄土』を著し、患者たちのために長年尽力して、最期まで折目正しい文章を書いた立派な方、というイメージですが、どうやら晩年まで〈死にたい人〉だったようなのです。憑依体質という言葉は使いたくありませんが、幼い頃から、他人の哀しみや苦しい感情が自分の中に入ってきてしまう少女だったようです。

窪 島尾ミホさんにも似たところがありますか?

梯 ミホさんは自我がものすごく強いから、むしろ他人の感情などを寄せつけないタイプだったと思います。石牟礼さんみたいな方は、長く生きるのが大変だったかもしれません。

窪 田辺聖子さんのお父さんは、こう言うと言葉が悪いのですが、敗戦後、急激にダメな人になっていきますね。

梯 戦前の田辺貫一さんは明るくて、カッコよくて、写真技師としての腕前もよくて、聖子さんを大事にして……という父親だったのが、昭和20年6月1日の大阪大空襲で自分の写真館が灰になったのを機に、まるで覇気を失くしてしまう。田辺さんの当時の日記を見ると、そんなお父さんが歯痒くて苛立っていたことがわかります。

窪 父親が二・二六事件に巻き込まれた齋藤史さんや渡辺和子さんは勿論、この本で取り上げた方の多くは戦争で人生が大きく変わります。そこに梯さんならではの視線を感じました。

梯 私が好きな女性作家を並べて、彼女たちの父親を調べていったら自然とそうなったんですけどね。九人のうち、1920年代生まれの人が六人。夫はぎりぎり戦争へ行かずに済んだかもしれないけれど、親は戦争でひどい目に遭った、という世代です。当り前のことですが、人は「どんな時代に生まれたか」という制約が大きいなあと再認識しました。格別に弱いとか愚かだったわけではなく、ただ時代のせい、例えば戦争のせいで、父親ひいては娘の運命が大きく変わっていきます。

窪 私が自分の父親のことを一〇〇%責められないのは、ちょうどサラ金が最悪の時代だったせいで、借金がどんどん膨らんじゃったんですね。今の時代だったら、あそこまで酷い目には遭わずに済んだでしょう。そして私自身は高度成長期に生まれたことが自分を形作っていると思っています。

梯 私の父は昭和3年生まれで、中学の途中で陸軍少年飛行兵学校へ移って、戦後は自衛隊に入隊しました。母は9年生まれで、宮崎で九人きょうだいの家に育って、中卒で福岡の紡績工場の女工になります。両親が自衛官と女工というのは、イヤだったわけではないけれど、「何も少年兵から自衛官にならなくても」「何も女工にならなくても」みたいな思いが正直ありました。今の言葉で言う〈文化資本〉がない家で、ハードカバーの本なんて家に一冊もありませんでしたからね。

でも調べていくと、両親は田舎の農家で生まれ育った昭和ひとケタ世代の、ひとつの典型ともいえる経歴の持ち主なんですよ。軍の学校に入るのは家が貧しい男子が進学するほぼ唯一の手段だったけれど、戦後になるとそれは学歴として認められなかった。私の父は高等小学校卒の学歴で社会に出ることになりました。同じように少年兵だった人たちに取材したら、あの時代、警察か自衛隊か消防署なら就職できた、と。紡績女工はというと、朝鮮戦争の特需で給料も福利厚生もよくて、地方の学歴のない女の子の憧れの職業だった。前の東京五輪の女子バレーの選手はみんな女工さんでしたよね。

窪 親がどんな人生を歩んできたのかが分かってくると、日本や時代というものが見えてきますよね。でも、私はまだ父や母のことが十分には分からずにいます。つくづく思うのですが、子供の方が親のことを深く考えていますよね。父は亡くなりましたが、母は健在なんですよ。彼女は、私が母のことを考えてきた十分の一も私について考えたことがないと思う。それが切なくて、また新たな憎しみが(笑)。

梯 うん、絶対に子供の方が親のことを考えるし、愛していますよね。

窪 息子がいるんですけど、彼は私のことをそんなに考えてない気がする(笑)。最初の話題に戻るようですが、梯さんのエッセイを読むと、お父さまのことをすごくお好きですね。

梯 露わには書いていないと思いますが、文章ってバレますね(笑)。私は三姉妹の末っ子で、父は男の子が欲しかったんです。私が生まれた時、産院に駆けつけたら「女の子です」と言われて赤ん坊の顔も見ないで帰った、というのはわが家の笑い話になりました。そんなこともあって、コンプレックスとまではいきませんが、私は「父から期待されていない」と思いながら育ったんですね。するとどうなるかと言うと、先生や上司など、父に代わる男性の期待に応えようとする人間になるんです。父は自衛隊で全く出世しなかったのですが、そんな父への反発か、若い頃の私は、いかにも出世しそうなタイプの人が好きだった(笑)。

窪 父親って変なところで影響力を発揮するんですよね。お金に困って一緒に心中しようとした父なのに、でも好きってどういうことよ、と今でも思います。おかげで私は〈ダメだけど優しい人〉と感情的にギリギリしないと恋愛した気になれないんです。心中に誘われたいわけではないけど(笑)。

梯 ふんわりと穏やかな恋愛では満足できない?

窪 女性に対する好き嫌いの原型が母に作られたのなら、男の好みは父かよ、と思います。父親って、本当に罪作りな存在ですよ。

梯 しかし、娘たちがこんなに親のことを考える時間や労力は一体どこに行くんでしょうね。

窪 『この父ありて』の九人のように、そのうち作品に還元されるんだ、と開き直るしかないですよね(笑)。

(かけはし・くみこ)

(くぼ・みすみ)

波 2023年1月号より

単行本刊行時掲載

『夏日狂想』をもっと深く楽しむために

文責・編集部

愛するものは、死んだのですから、

たしかにそれは、死んだのですから、

もはやどうにも、ならぬのですから、

そのもののために、そのもののために、

中原中也「春日狂想」より

『夏日狂想』ではエピグラフ(小説が始まる前のページ、中扉裏に記された言葉)として中原中也の詩「春日狂想」の一節が引かれています。そのことが暗示しているように、この小説に登場する魅力あふれる人物たち(礼子、水本、片岡、滝沢……)の背景には、中也をはじめとする実在の文学者たちがいました。

『夏日狂想』をさらに深く、もっと楽しむために、昭和文学史を彩った彼らの人間関係をいくつかご紹介します。

◎長谷川泰子、中原中也、小林秀雄の三角関係

長谷川泰子(1904~1993)は広島出身、女優となり、文筆にも手を染めた。女優としての芸名は陸礼子。広島から詩人永井

25年3月、泰子は中也と共に再び上京。翌4月に富永から小林秀雄(1902~1983)を紹介される。小林は中也の詩の最大の理解者となったが、同時に泰子を挟んだ三角関係が始まる。

同年11月、富永の逝去直後に、泰子は中也のもとを去り、小林と暮し始める。しかし時間が経つにつれて泰子のヒステリーが昂じていき、28年5月に小林は奈良へ出奔して同棲関係を解消した。翌29年、小林は評論「様々なる意匠」で鮮やかに文壇デビューする。

30年、泰子は演出家山川幸世(1904~1974)の子を出産。泰子とは別れた後も交流を続けていた中也が茂樹と名付けた。

31年、泰子は「グレタ・ガルボに似た女」に一等になるものの結局女優としては目が出ず、この年中也を介して知り合った美術評論家青山二郎(1901~1979)の勧めで銀座のバーで勤め始める。青山は一種のカリスマ的魅力があり、彼の周囲には文学、美術など芸術を志す若者が多く集まり、そのさまは〈青山学院〉と呼ばれた。

34年、中也は青山の協力もあって、ついに初の詩集『山羊の歌』を刊行する。だが37年、中也は第二詩集『在りし日の歌』の原稿を小林に託した数週間後に亡くなった。

泰子は実業家と結婚し、〈中原中也賞〉を創設したが、戦後は夫の事業が傾いて2人は別居。泰子はビルの管理人などをして後半生を過ごすことになる。時に〈天才ふたりを狂わせた悪女〉と目されもした泰子は、時折中也や小林についての取材に応じながら、中也はもちろん小林よりも長生きして、93年春に老人ホームで亡くなった。89歳になる直前だった。

◎坂本睦子、〈文士たちの友情〉の影で

〈むうちゃん〉こと坂本睦子(1915~1958)は10代の頃から銀座で勤め始めた。親しい友人だった随筆家白洲正子(1910~1998)が睦子の自死直後に書いた「銀座に生き銀座に死す」という追悼文によれば、彼女と関係を持った作家たちは、「曰く、直木三十五、菊池寛、小林秀雄、坂口安吾、河上徹太郎、大岡昇平etc、etc。彼女が辿った道は、さながら昭和の文学史の観を呈する」。

文士たちは尊敬する友人・先輩の恋人である睦子を奪い、自分のものとすることに血道をあげた。

「世に文士ほど人間くさいものはない。愛人を得ることと名声を保つこと、いやその上に先輩をしのぐ程又とない栄光があるだろうか」

「彼等は奪った。血を血で洗う争いだった」

「人生の何もかも知りつくし、人の心の奥底を究めた達人が打ちのめされ、憔悴し切った姿は、男心の愚かさと美しさの極みであり、人間の矛盾をむき出しにして見せつけた」(白洲正子「銀座に生き銀座に死す」)

「いずれも文壇では第一級の達人たちで、若い文士は先輩に惚れて、先輩の惚れた女を腕によりをかけて盗んだのである。その亜流たちは、先生たちを真似てむうちゃんに言いよった。そういう意味では、昭和文学史の裏面に生きた女といってもいい程で、坂本睦子をヌキにして、彼らの思想は語れないと私はひそかに思っている」(白洲正子『いまなぜ青山二郎なのか』)

そんな血みどろの恋愛劇の渦中にいた文士のひとりが小林秀雄だった。小林は睦子を奪われた失恋をきっかけに骨董の世界へのめり込んでいき、やがて骨董によって鍛えられた眼をおのれの文学に活かしていくことになる。

濃密な人間関係を間近でつぶさに見てきた白洲によると、睦子の周辺にいた男たちで男女関係にならなかったのは青山二郎だけであり、彼は睦子の「もしかすると唯一の友達だったかも知れない」という。そして、「次第に彼女は疲れて行った。結婚したいといい、別の仕事が探したいといった。何も多くを欲したわけではない」(「銀座に生き銀座に死す」)。58年4月15日、睦子は服毒死を遂げた。

睦子の早すぎた晩年における恋人は、作家の大岡昇平(1909~1988)だった。大岡は、睦子の自死を題材にして長篇小説『花影』(1961)を書く(大岡は既に50年刊行の『武蔵野夫人』のヒロインにも睦子の俤をかりている)。

『花影』で、主人公である銀座のバーの女給葉子は睦子を、彼女の恋人である西洋美術史の学者松崎は大岡自身を、そして葉子のヒモのような高島は青山二郎をモデルにしている。3人をよく知る白洲はこの小説を手厳しく批判したが(『いまなぜ青山二郎なのか』)、ひとりで死んでいくヒロインへの愛惜がこもった文章は読者の心を打ち、今なお大岡昇平の代表作のひとつとして読み継がれている。

◎長谷川時雨と林芙美子の戦争

長谷川時雨(1879~1941)はまだ女性の書き手が少なかった明治時代に若くして歌舞伎の脚本家として頭角を現わした。役者でもないのにブロマイドまで売り出される人気作家だったという。生家の事情もあって劇界から身を引いた後も、劇評や〈美人伝〉で知られた。やがて12歳年下の作家・三上於菟吉(1891~1944)と内縁関係になり、三上が大流行作家として成功するまで物心両面で支え続けた。

1928年、新潮社も一翼を担った円本ブームもあって、莫大な印税が入った三上が資金を出し、時雨の発案・主宰によって、女性だけが作る「女人藝術」誌を創刊する。まだ女性がものを書くなんて生意気だと思われた時代に、〈女性文筆の「公器」〉たろうとした雑誌であった。

同誌にはまだ無名だった女性作家――林芙美子、円地文子、尾崎翠、佐多稲子、矢田津世子たちが次々に注目作を発表した。林芙美子の『放浪記』(この題は三上がつけた)は、他の媒体でボツになっていた原稿だったが、この雑誌で連載されて、のち改造社から単行本が出版されるとたちまち大ベストセラーになって、林は一躍有名作家となった。

時代はプロレタリア文学隆盛期であり、「女人藝術」もマルクス主義の色が強くなり、何度か発禁処分を受けつつ32年夏に幕を下ろす。だが、時雨は翌年初頭には「女人藝術」に集った女性たちを中心として〈全女性が手をつないで進んでゆく為の会〉として「輝ク会」を発足させ、月刊「輝ク」を創刊した。

37年に日中戦争が始まり、国民精神総動員運動が展開される時代になると、今度は「輝ク」の内容も戦時下の時局に合わせたものになっていった。戦地慰問の活動を熱心にしていた最中の41年8月、時雨は急逝する。

林芙美子は文名が上がって以後、「女人藝術」と関係するのを嫌がったという。ただし林は「輝ク」へも寄稿しており、時雨との縁が完全に切れたわけではなかった。38年に林は、内閣情報部が組織した「ペン部隊」(従軍作家)の一員に選ばれ日中戦争の最前線へ送られて、男性作家たちに先んじて〈漢口一番乗り〉を果たし、日本中の喝采を浴びた。このとき、時雨は戦地の林に祝電を打っている。

この漢口一番乗りの強烈なイメージのために、戦時中の林は「戦争協力者」と見られることも多いが、評論家の川本三郎は彼女の従軍記『北岸部隊』を読んで、〈林芙美子は戦前から戦後まで一貫して「精神の庶民」だった〉と考える。「(兵隊たちは)ただ、前線に送りこまれて、泥にまみれて行軍を続けるしかなかった。/林芙美子は、そういう「大衆」としての兵隊に寄り添おうとしたのである」(川本三郎『林芙美子の昭和』)。

林芙美子は戦後も人気作家であり続け、『浮雲』『晩菊』『めし』(いずれも優れた映画化作品がある)などを旺盛な筆力で書き続けることになる。

*文中敬称を略させていただきました。

*参考文献 『夏日狂想』をもっと楽しむための本

長谷川泰子 村上護編『中原中也との愛 ゆきてかへらぬ』(角川ソフィア文庫)

大岡昇平『大岡昇平集12 小林秀雄 富永太郎』(岩波書店)

大岡昇平『大岡昇平集13 中原中也』(岩波書店)

大岡昇平『成城だより 付・作家の日記』(中公文庫)

大岡昇平『花影』(講談社文芸文庫)

野々上慶一『ある回想 小林秀雄と河上徹太郎』(新潮社)

白洲正子「銀座に生き銀座に死す」(『ほんもの』新潮文庫)

白洲正子『いまなぜ青山二郎なのか』(新潮文庫)

岩橋邦枝『評伝 長谷川時雨』(筑摩書房)

川本三郎『林芙美子の昭和』(新書館)

『中原中也全集』(角川書店)などの年譜類も参照しました。

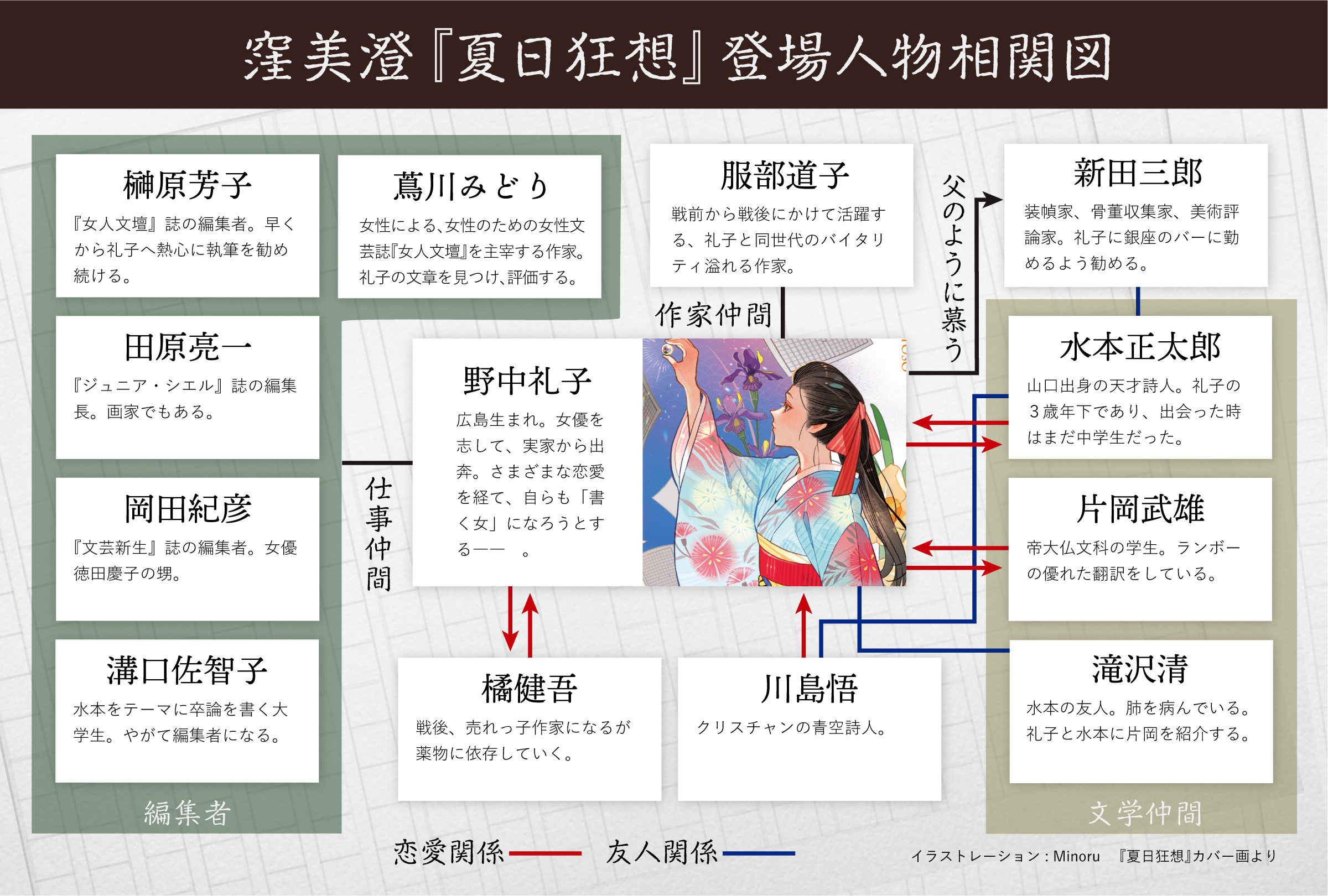

夏日狂想人物相関図

担当編集者のひとこと

この書名は中原中也の詩「春日狂想」から来ています。主人公・礼子のモデル・長谷川泰子は広島出身、女優を志願して京都にいた頃、中也と恋愛関係になり一緒に上京しますが、中也の文学仲間だった小林秀雄のもとへ走ります。やがて秀雄は泰子と暮した家を去り、中也は夭逝しました。

本書は大正から昭和を舞台に、泰子、中也、秀雄の神話的な三角関係(作中では名前を変えています)を描く――と見せかけて、途中からどんどん史実とは離れていきます。作者の窪さんには、〈泰子は中也や秀雄の周囲の男たちから悪く言われ過ぎている。彼女には魅力があったに違いないし、時代が許せば作家として立てたかもしれない〉という思いがあった由。

前半の評伝小説さながらの筆致もさることながら、史実を離れてからのヒロインが作家として一人立ちしていく戦中、戦後の苦闘が実においしい読みどころ。坂口安吾、青山二郎、林芙美子、中原淳一らしき人びとも登場しながら、泰子が歩めたかもしれない偽=文学史を作り上げています。

女性がものを書くことが困難だった時代に、もしこんな作家がいたら……というifの小説であり、終盤のヒロインの境地には作者の理想の作家像が描かれているようでもあって、胸が熱くなりました。空襲の場面も、窪版『戦争は女の顔をしていない』と呼びたくなる盛り上がりを見せます。(出版部・K)

2023/01/27

著者プロフィール

窪美澄

クボ・ミスミ

1965(昭和40)年、東京生まれ。2009(平成21)年「ミクマリ」で女による女のためのR-18文学賞大賞を受賞。受賞作を収録した『ふがいない僕は空を見た』が、本の雑誌が選ぶ2010年度ベスト10第1位、2011年本屋大賞第2位に選ばれる。また同年、同書で山本周五郎賞を受賞。2012年、第二作『晴天の迷いクジラ』で山田風太郎賞を、2019(令和元)年、『トリニティ」で織田作之助賞を、2022年『夜に星を放つ』で直木賞を受賞。その他の著作に『アニバーサリー』『よるのふくらみ』『水やりはいつも深夜だけど』『やめるときも、すこやかなるときも』『じっと手を見る』『私は女になりたい』『朔が満ちる』『夏日狂想』『ぼくは青くて透明で』などがある。