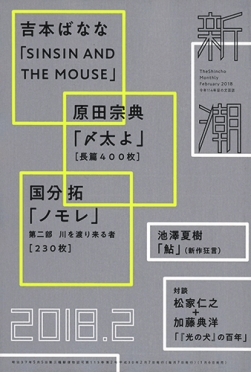

吉本ばなな「SINSIN AND THE MOUSE」

原田宗典「〆太よ」(長編400枚)

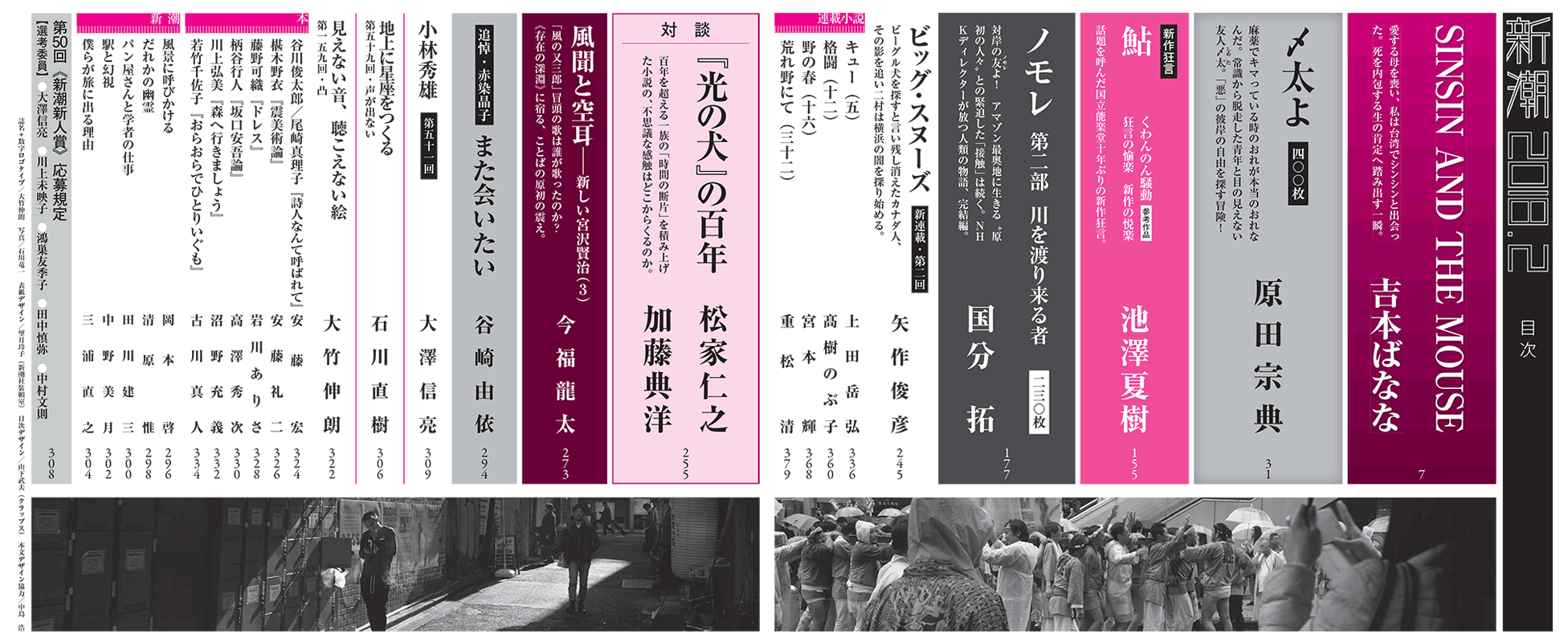

新潮 2018年2月号

(毎月7日発行)

| 発売日 | 2018/01/06 |

|---|---|

| JANコード | 4910049010280 |

| 定価 | 特別定価998円(税込) |

◆SINSIN AND THE MOUSE/吉本ばなな

愛する母を喪い、私は台湾でシンシンと出会った。死を内包する生の肯定へ踏み出す一瞬。

◆〆太よ[四〇〇枚]/原田宗典

麻薬でキマっている時のおれが本当のおれなんだ。常識から脱走した青年と目の見えない友人

◆鮎[新作狂言]/池澤夏樹

くわんのん騒動[参考作品]

狂言の愉楽 新作の悦楽

話題を呼んだ国立能楽堂十年ぶりの新作狂言。

◆ノモレ 第二部 川を渡り来る者[二三〇枚]/国分 拓

対岸の

◆ビッグ・スヌーズ[新連載・第二回]/矢作俊彦

ビーグル犬を探すと言い残し消えたカナダ人、その影を追い二村は横浜の闇を探り始める。

■■ 連載小説 ■■

◆キュー(五)/上田岳弘

◆格闘(十二)/高樹のぶ子

◆野の春(十六)/宮本 輝

◆荒れ野にて(三十二)/重松 清

◆[対談]『光の犬』の百年/松家仁之 加藤典洋

百年を超える一族の「時間の断片」を積み上げた小説の、不思議な感触はどこからくるのか。

◆風聞と空耳――新しい宮沢賢治(3)/今福龍太

「風の又三郎」冒頭の歌は誰が歌ったのか? 《存在の深淵》に宿る、ことばの原初の震え。

◆[追悼・赤染晶子]また会いたい/谷崎由依

◆小林秀雄[第五十一回]/大澤信亮

◆地上に星座をつくる/石川直樹

第五十九回・声が出ない

◆見えない音、聴こえない絵/大竹伸朗

第一五九回・凸

■■ 本 ■■

◆谷川俊太郎/尾崎真理子『詩人なんて呼ばれて』/安藤 宏

◆椹木野衣『震美術論』/安藤礼二

◆藤野可織『ドレス』/岩川ありさ

◆柄谷行人『坂口安吾論』/高澤秀次

◆川上弘美『森へ行きましょう』/沼野充義

◆若竹千佐子『おらおらでひとりいぐも』/古川真人

■■ 新潮 ■■

◆風景に呼びかける/岡本 啓

◆だれかの幽霊/清原 惟

◆パン屋さんと学者の仕事/田川建三

◆駅と幻視/中野美月

◆僕らが旅に出る理由/三浦直之

◆第50回《新潮新人賞》応募規定

【選考委員】 ●大澤信亮 ●川上未映子 ●鴻巣友季子 ●田中慎弥 ●中村文則

この号の誌面

立ち読み

編集長から

吉本ばなな

「SINSIN AND THE MOUSE」

◎愛する人を喪った悲しさは波のように広がる。死の瞬間から未来へと押し寄せるこの波を、人は追い抜くことも消し去ることもできない。吉本ばなな「SINSIN AND THE MOUSE」の主人公ちづは母を喪った悲しみの波に流されて、台湾にたどり着いた。だが、未来に向かう新しい波も生まれるのだ。台北を舞台に、ちづと青年シンシンとの出会いの日を描いた本作には、人間を動かす運命の波たちのモワレがくっきり描かれている。吉本氏の作品世界の核がここにある◎原田宗典氏は前作「メメント・モリ」で、鬱、自殺未遂、麻薬逮捕などの体験を大胆に描き、十年ぶりに復活を果たした。復帰第二作「〆太よ」(四〇〇枚)は、いわば地に堕ちた人間がそのまま地べたで生き抜く

新潮編集長 矢野 優

バックナンバー

雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。

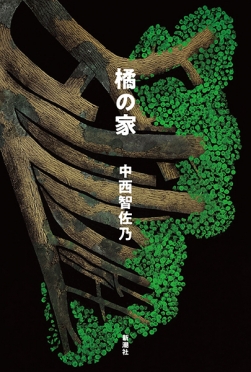

雑誌から生まれた本

新潮とは?

文学の最前線はここにある!

人間の想像力を革新し続ける月刊誌。

■「新潮」とはどのような雑誌?

「新潮」は日露戦争の年(1904年)に創刊された、百歳を超える文芸誌です。現役の商業文芸誌としては世界一古いという説があります(ただし第二次大戦中は紙不足のため数号、関東大震災のときは1号だけ休刊)。その歴史の一端は小誌サイト内にある〈表紙と目次で見る「新潮」110年〉でご覧ください。

■革新し続ける文学の遺伝子

もちろん古いことと古臭いことはまったく別です。百余年にわたり、たえず革新を続けてきたことこそが「新潮」の伝統であり、その遺伝子は現編集部にも確実に引き継がれています。ケータイ小説やブログ、あるいは電子配信、電子読書端末まで、いまだかつてない〈環境変動〉がわたしたちの生に及びつつある今、時代精神を繊細に敏感に感じ取った小説家、批評家たちが毎月、原稿用紙にして計1000枚以上(単行本にして数冊分)の最新作を「新潮」を舞台に発信し続けています。

■日本語で表現されたあらゆる言葉=思考のために

デビュー間もない20代の新人からノーベル賞受賞作家までの最新作がひとつの誌面にひしめきあうのが「新潮」の誌面です。また、文芸の同時代の友人である音楽、映画、ダンス、建築、写真、絵画などの領域からも、トップクラスの書き手、アーティストが刺激的な原稿を毎号寄せています。文芸を中心にしっかりと据えながら、日本語で表現されたあらゆる言葉=思考の力を誌面に結集させたい――それが「新潮」という雑誌の願いです。

公式X

公式X