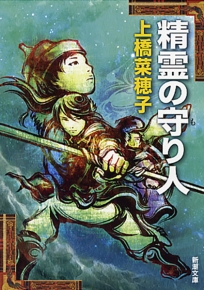

精霊の守り人

693円(税込)

発売日:2007/03/28

- 文庫

数多くの受賞歴を誇る名作が文庫化! 痛快で新しい冒険シリーズが今始まる。

老練な女用心棒バルサは、新ヨゴ皇国の二ノ妃から皇子チャグムを託される。精霊の卵を宿した息子を疎み、父帝が差し向けてくる刺客や、異界の魔物から幼いチャグムを守るため、バルサは身体を張って戦い続ける。建国神話の秘密、先住民の伝承など文化人類学者らしい緻密な世界構築が評判を呼び、数多くの受賞歴を誇るロングセラーがついに文庫化。痛快で新しい冒険シリーズが今始まる。

2 星ノ宮の〈狩人〉

3 たのまれ屋のトーヤ

4 放たれた〈狩人〉たち

5 逃げる者、追う者

2 呪術師トロガイ

3 トロガイの文

4 ヤクーの言い伝え

5 トロガイとの再会

2 秘倉に眠っていた手記

3 変化のはじまり

4 シグ・サルアを追って

5 襲いくる爪

6 ナナイの手記の結末

7 雲のみる夢

8 サアナンの風とナージの翼

9 もうひとつの運命の衣

終章 雨の中で

解説 恩田陸

解説 「精霊」のよみがえるとき 神宮輝夫

書誌情報

| 読み仮名 | セイレイノモリビト |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 発行形態 | 文庫 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 368ページ |

| ISBN | 978-4-10-130272-0 |

| C-CODE | 0193 |

| 整理番号 | う-18-2 |

| ジャンル | SF・ホラー・ファンタジー |

| 定価 | 693円 |

書評

心安らぐ時間

デビューしたての頃、先輩方に「時間があったら映画を観て、本を読みなさい」とアドバイスをいただき、撮影の合間に本を読むようになりました。当時はアガサ・クリスティなど海外翻訳ミステリを好んでいたのですが、仕事が忙しくなるにつれ、「あの台詞を覚えなきゃ」などと役のことを考えて読書に集中できなくなり、自然と遠のいてしまいました。

それが数年前、空き時間にスマートフォンばかり触っていた自分にハッとしました。「スマホ依存だ。離れよう」。というわけで再び本を手に取るように。年齢を重ねるにつれて、気持ちの切り替えが上手になったのか、撮影時間になれば「さあ、次のシーンにいくぞ」と挑めるようになりました。

西條奈加さんの『善人長屋』は昨年、NHKドラマに出演させていただきました。

西條さんとは雑誌の対談で初めてお目にかかりました。偶然にも年齢が一緒で話が弾み、ご著書を拝読しようと思っていたところに、ドラマのお話をいただいたのです。

私が演じたのは、主人公お縫の母親・お俊。原作では大変色っぽい女性と描かれていますが……。実は、色香を芝居で出してと言われても難しいのです。手や目の動きでの表現は色々と教えていただきましたが、やはり内面から滲み出るものですから。後から伺った話ですが、対談をした際に西條さんが、私を「お俊のような人だ」と考えていらして、私が配役されたと聞いて喜んでくださったとのこと。色気は出ていた、と思いましょう。

『善人長屋』は設定が素晴らしいです。長屋の住人が全員悪党で、その裏稼業の腕を活かして人助けをする。悪が善を為す。善も悪も孕んでいるのが人間だということを非常に細やかに描いていらして、気持ちが良い。登場人物は全員悪者ですが、情に篤いので、心が温まります。

原作のあるドラマの出演依頼がきたときには、まず脚本を読みます。原作を先に拝読すると、役に対して固定観念ができてしまい、現場で齟齬が生じることがあるのです。しかし『精霊の守り人』は原作を先に読みました。

監督が尊敬する片岡敬司さんと伺い、「通行人でもいいから出たい」と頼み込むと、「二百歳のお婆さんでもいいですか」。なんだかよくわかりませんでしたが、「とにかく出ます」。それがトロガイだったのです。引き受けたものの、二百歳? 何? と疑問ばかりでしたので、先に原作を拝読しました。

「バルサ、かっこいいなあ」。これが率直な感想でした。上橋菜穂子先生のアクション描写は素晴らしく、光景がありありと目に浮かびました。主人公バルサは恵まれない生い立ちのなか、腕一つで人生を切り開き、王子チャグムもまた背負わされた運命に流されずに自分の足で立つ。心に鎧を着て、ではありませんが、弱さに負けず這い上がる強さに勇気づけられました。

出生数の多かった私の世代は、集団の中で秀でるには努力あるのみ。指を咥えて待っていてもチャンスは来ないのです。自分の来し方と重ね合わせてバルサに感情移入をし、これからも努力し続ける力を貰いました。

とはいえ、いつも頑張り続けることはできませんので、心安らぐ時間は必要です。澤田瞳子さんの『名残の花』は心が洗われました。

明治維新で時代に取り残された、元南町奉行の鳥居耀蔵は、頑固で皮肉屋でとっつきにくいのですが、若き能役者の豊太郎と出会うことによって変わっていく。今の時代にも通じるものがあると思うのです。時代の移り変わりについていけない方を笑う人間にはなりたくない。古い風習にしがみついて、辛い気持ちを抱えて生きている人に寄り添う人間になりたいと強く感じました。

タイトルの「名残」が読了後に胸に染み渡る素晴らしい作品でした。この二人の物語の続きが読みたいので、澤田さん、是非お書きになってください。

(たかしま・れいこ 女優)

波 2023年3月号より

地頭がよくなる3冊

受験生たちに向けて、オンラインオフライン問わず全国20校以上の学校で勉強法を解説しています。また、読解力を鍛えると「地頭力」が高まると考え、拙著『東大生の本棚』では僕が影響を受けた作品を紹介しています。今回はその中では挙げていない3作について。

僕は上橋菜穂子先生の本が大好きです。先生の本は、どの物語もその世界観が独特で、引き込まれます。全く知らない世界の話でありながら、その考え方や国同士・民族同士の衝突や融合は、われわれの知っている世界に立脚していて、非常に面白い。文化人類学者としてアボリジニをはじめとする民族研究を行っている先生が書いただけあって、代表作『精霊の守り人』の世界観は重層的で考えさせられます。

そしてこの作品のもう一つ面白いポイントは、ファンタジーの世界の中にあって、「ファンタジー的な世界」に対する受け取り方が多様だということです。登場人物全員が前提条件として「ファンタジー的なもの」を知っているのではなく、超常現象を受け入れる人も受け入れない人も、自然に対して征服的な見方をする人も逆らえないものとして受け取っている人もいます。霊を信じる人も信じない人もいて、読んでいる読者にも「正しい見方」が提示されているわけではない。その受け取り方までも、作品の世界観の中に含まれていて読者に解釈が委ねられているわけです。だから、まるで自分もその世界の住人の一人のようで、より作品に没入できるのではないでしょうか。

高校3年生の最後に、夜通し約80キロの道のりを歩く歩行祭というイベントを題材にした『夜のピクニック』。この作品では、歩行祭を通して今まで話したことのなかった人たちと話し、新しい出会いを得て成長していく、そんな青春真っ直中の高校生たちの人間関係が描かれています。

この歩行祭、実際にあるイベントだというから驚きです。茨城県の学校で行われていて、作者の恩田陸先生も体験したことがあるのだとか。それもあってでしょうが、作中の描写はとてもリアルです。読後は、この物語の登場人物たちと同じように、本当に80キロの道のりを夜通し歩いたかのような感覚を得ることができます。

『夜のピクニック』を読んでいると僕は、あまり話さないままで卒業してしまったり、何となく別れてしまった人たちの顔が思い浮かびます。もし、こういうイベントがあったら、自分はもっと話ができたんだろうかと思ってしまいます。きちんと別れることができなかった人たちもたくさんいて、あまり話をせず知り合えないままの人たちもいて。

だから、「このまま卒業してしまうのは、なんだかもったいない」と勇気を持って気になる人に話しかける10代の彼らの姿は、僕にはとてもキラキラして見えるのです。

みなさんも、誰かに話しかける勇気がないと感じる時にはぜひ読んでもらえればと思います!

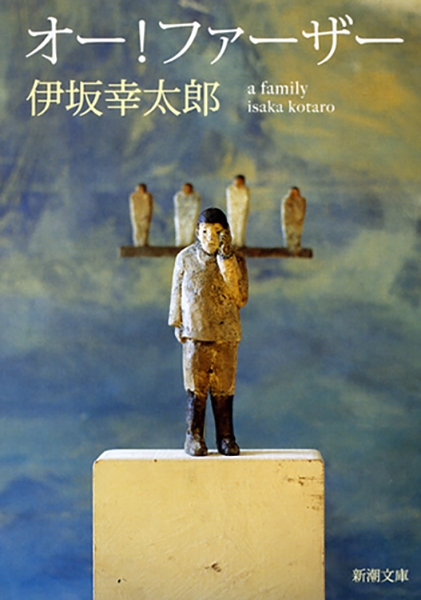

「4人父親がいる」という謎の家族構成、だがなぜか、家はうまく回っている……。『オー!ファーザー』の面白いところは、この不思議な家族を通して、家族とはどういうものかを客観的な目線で見ることができるという点です。

4人父親がいるということは、それぞれの父親の4人分の誕生日があって記念日があって、そして4人分の「お別れ」がある。そんな人たちの物語を見ると、どんなふうに家族を形作ればいいのか、家族として大切なこととはなんなのか、そんなふうに考えるきっかけをくれるのです。

そしてその上で感じるのは、「父親って不器用だよな」ということです。みな自分の息子だと信じて疑わないけれど、なんとなく真実を確かめる勇気もなく、だけど子供のことを本気で愛している4人の父親たち。彼らの姿を見ると、不思議なことに、「やっぱりどんな家族でもこういう不器用さがあるよな」と感じてしまいます。こういう、「ちょっとおかしいのに、なぜか自分たちにもあてはまってしまう不思議」というのが、この本の面白さだと思います。

どこにもない家族形態なのに、でもどこにでもある家族の話を、みなさんぜひご堪能いただければと思います。

(にしおか・いっせい 現役東大生作家)

波 2022年12月号より

日本の異世界ファンタジーを代表する名作

上橋菜穂子「守り人」シリーズがついに完結した。

昨秋出た『獣の奏者』も各所で絶賛を博し、現在ベストセラー街道を驀進中だが、上橋菜穂子の代表作と言えばやはりこちら。十年余にわたって書き継がれ、野間児童文芸新人賞、路傍の石文学賞、巌谷小波文芸賞、小学館児童出版文化賞など、児童文学界のあらゆる賞を総ナメにしてきた大河小説だ。

完結を機に全十巻を一気に読み通して、今さらながら、つくづく凄いとため息をついた。J・R・R・トールキン『指輪物語』やアーシュラ・K・ル=グウィン『ゲド戦記』の日本版――とまで言うとさすがに贔屓の引き倒しになりそうだが、児童文学の枠を超えて、日本語で書かれた異世界ファンタジーを代表するシリーズであることはまちがいない。

その第一巻『精霊の守り人』が、単行本初版刊行から十年余を経て、初めて文庫化される。さらにこの4月からは、NHK-BS2の衛星アニメ劇場枠でアニメ版(神山健治監督)の放送がスタートする。この二十年間にTVアニメ化された国産ファンタジー小説は山ほどあるが、そのほとんどがライトノベル系。児童文学は非常に珍しく、衛星アニメのファンタジーも、これまでは小野不由美『十二国記』、喬林知《まるマ》シリーズ、雪乃紗衣『彩雲国物語』と、ライトノベル発の原作ばかりだ。プロダクションIGにとっても児童文学は初挑戦で、この原作が持つポテンシャルの高さが窺える……と言ってもピンと来ない人には全然ピンと来ないでしょうが、とにかく大変な注目作なのである。

物語の舞台は、名前のない異世界。登場人物たちにとってはそこが世界なので、固有名詞をつけたりはしない道理。呼びにくくてちょっと不便だが、こういうリアリズムがシリーズ全編を貫いている。技術文明のレベルは中世初期の西洋程度。ただし、固有名詞や風土はなんとなくアジア大陸風だし、社会体制もオリジナル(古代日本を思わせる国も出てくる)。欧米型ハイ・ファンタジーの亜流ではない独自の世界が存在感をもってしだいに立ち上がってくる。

主役は、三十歳の女用心棒バルサと、十一歳の第二皇子チャグム。児童文学だというのに、修羅場をくぐってきた大人の視線から語られるのが大きな特徴だ。著者いわく、〈若さの名残を残してはいるけれど、もう若い娘ではない、世間の裏の裏まで見てきた、経験豊かな大人の女が、閉じた宮のなかで神の子孫として育てられていた、無垢な少年を守って闘う、そういう話が心に浮かんできて、その物語を書きたいという衝動に突き動かされるようにして、一気呵成に書き上げた物語なのです。〉

母親のような年齢の“守り人”(ボディガード)でありながら、バルサは母性の象徴ではないし、恋人や娼婦の役回りでもない。彼女のような自立した職業女性が違和感なく受け入れられる世界(ジェンダー観からして違う世界)がリアルに構築されている。新ヨゴ皇国だの、サグとナユグだの、ニュンガ・ロ・イム〈水の守り手〉だの、見慣れない言葉に最初はとまどうかもしれないが、心配無用。そういう読者のための羅針盤として、最後に恩田陸の文庫解説から引用しよう。

面白い。下品な言い方だが、「モノが違う」。それが率直な感想だった。(中略)

偶然の縁で、女用心棒バルサが命を狙われる皇子を救うことになる見事な導入部。(中略)

この場面を読んで、作者は「私たちの世界」を描こうとしているし、この作品が「私たちのための」物語であると確信したのだ。

しかも、新潮文庫で初めて読む読者には、これから十巻分の長い楽しみが待っている。今までファンタジーが苦手だと思っていた人も、じっくりつきあってみる価値があることは保証する。すぐれた異世界ファンタジーの醍醐味を心ゆくまで堪能してほしい。

(おおもり・のぞみ 書評家)

波 2007年4月号より

関連コンテンツ

人物紹介

チャグム 〈新ヨゴ皇国〉の第二皇子。

二ノ妃 チャグムの母親。

帝 〈新ヨゴ皇国〉の帝。

ヒビ・トナン 星読博士の最高位である聖導師。

シュガ 星読博士。

モン、ジン、ゼン、ユン 〈狩人〉とよばれる帝の隠密たち。

トーヤ たのまれ屋。

サヤ トーヤといっしょに暮らしている少女。

タンダ バルサのおさななじみ。薬草師。

ニナ ヤシロ村の少女。

トロガイ 当代最高と噂される呪術師。

ジグロ バルサの育ての親。

トルガル 〈新ヨゴ皇国〉建国の祖。

ナナイ およそ二百数十年前、トルガルを〈新ヨゴ皇国〉にみちびいた聖導師。

どういう本?

一行に出会う

わたしはね、骨の髄から、戦うことが好きなんだよ。(本書242ぺージ)

著者プロフィール

上橋菜穂子

ウエハシ・ナホコ

1962(昭和37)年東京生れ。川村学園女子大学名誉教授。オーストラリアの先住民アボリジニを研究中。著書に、『狐笛のかなた』(野間児童文芸賞)の他に、『精霊の守り人』(野間児童文芸新人賞、産経児童出版文化賞、バチェルダー賞)、『闇の守り人』(日本児童文学者協会賞)、『夢の守り人』(路傍の石文学賞)、『神の守り人』(小学館児童出版文化賞)、『天と地の守り人』、『虚空の旅人』、『蒼路の旅人』、『流れ行く者』、『炎路を行く者』、『風と行く者』、『「守り人」のすべて』、『獣の奏者』、『物語ること、生きること』、『隣のアボリジニ』、『鹿の王』(本屋大賞、日本医療小説大賞)、『鹿の王 水底の橋』、『香君』などがある。2002(平成14)年「守り人」シリーズで巖谷小波文芸賞受賞。2014年国際アンデルセン賞作家賞受賞。2023(令和5)年「守り人」シリーズで吉川英治文庫賞を受賞。2024年菊池寛賞を受賞。