低地

2,750円(税込)

発売日:2014/08/26

- 書籍

若くして命を落とした弟。身重の妻と結ばれた兄。

過激な革命運動のさなか、両親と身重の妻の眼前、カルカッタの低湿地で射殺された弟。遺された若い妻をアメリカに連れ帰った学究肌の兄。仲睦まじかった兄弟は二十代半ばで生死を分かち、喪失を抱えた男女は、アメリカで新しい家族として歩みだす――。着想から16年、両大陸を舞台に繰り広げられる波乱の家族史。

書誌情報

| 読み仮名 | テイチ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 480ページ |

| ISBN | 978-4-10-590110-3 |

| C-CODE | 0397 |

| ジャンル | 文芸作品、評論・文学研究 |

| 定価 | 2,750円 |

書評

美しい感情の抑制と爆発

カルカッタに、十三歳の少年と彼から一年三ヶ月離れた弟がいた。物語のはじめ、二人はいつも一緒だった。かばい合っていた。父はインド鉄道の事務職員で、やがてその息子が二人とも大学に進学したことが町の噂になったりもした。母は仕立ての内職をして家庭教師代を助けた。インドの都会の勤め人の家庭など一向に知らないから、当り前のように書いてあることに「へえ」と思ったりした。

それから兄はアメリカに留学してしまう。

弟は少しも周囲に気づかせなかったが、政治革命を信じて当時の西ベンガル州政府の弾圧に抵抗していた。チェ・ゲバラや毛沢東が神だった。親が決めた相手ではなく、自分で決めた妻と一緒にもなっていた。

突然その弟は官憲に逮捕される。

兄弟が育った「低地」にあった池の端で妻や人々が見ている前で射殺されてしまう。

物語の要約はここまでにしておこう。

まだほんの序の口だが、これ以上話すと、はじめて読む人の楽しみを損ってしまう。決してストーリーで維持しているような小説ではないのだが、物語もよく考えられていて深いのだ。一章ずつその章にじっくり腰を据えて季節の描写、人物の細部、経緯に集中して少しも慌てないのだが、次の展開が読めないことが私には何度かあった。「あ。そう来ますか」と作家の才能を楽しんだ。あらかじめ語って、その邪魔をしたくない。敬意といってもいい。

主な舞台はアメリカに移る。インドにもいくらかは戻るが、メインは東部のロードアイランドである。カリフォルニアも少し。

弟の「正義のための死」は兄に影を落さないわけにはいかない。しかし、兄は政治的な人間ではない。といって弟の死を誰にでもある死として片付けることはできない。目前ですべきことは、せめて弟の妻をインドから救い出すことだった。反体制で処刑された政治犯の未亡人として生きなければならない人生から救わなければならない。感情ぬき愛情ぬきで、アメリカで彼女を妻にして逃げ場をつくる。とりあえず、それが兄ができる弟に向っての「正義」だった。

その妻にとっても他の選択肢はないように思えた。娘がうまれる。それは兄の子ではない。死んだ弟との子だった。兄はそれにも耐える。「大義」のために死んだ弟の自己犠牲に比べればそのくらいなんだろう。娘を愛する。妻も新しい夫を受け入れて幸福をつかみかけたように思う。

しかし、ある日、妻は失踪してしまう。射殺された夫の記憶を忘れて幸福になることはできないと思ったのかもしれない。アメリカに来てから熱中した西洋哲学を足場にして、過去を振り切って自己の物語を娘を捨ててでも新しく生きたいと願ったのかもしれない。いや、周囲には暴力となるような行動は、そんな意味づけの余裕がないものなのかもしれない。

ああ、要約している。しないといったのにしている。物語にも魅力があるのだ。しかし、この小説は要約してはいけないとも同時に思っている。要約では、語り口の静けさ美しさは、伝わらない。兄の情事――弟が元気なころのアメリカでの白人の中年女性との情事と別れもはぶくしかない。時に荒涼となるロードアイランドの海辺で風に向ってはばたく鳥が止っているように見えるとか、ミミズの死屍累累の光景とか、「ドゥルガー祭の直前の週だった。ヒンドゥー暦のアシュウィン月。これから満月に向かおうとしていた」というような言葉のかもし出す味をぬきにこの小説はあり得ない。

ともあれ親しい人が「正義」のために死んだら、残されたものは、「では、自分はどう生きるのか」という問いと無縁でいることは難しい。たとえ、その死者の「正義」が色褪せたとしても、人々のために身を挺した事実までおとしめることはできない。兄も妻も娘も、それぞれがその問いに本気でこたえようとしたところに、この小説の独特の生真面目さと品格があるのではないだろうか。呑気に幸福であればいいという生き方を封じられた人生。あえて封じた人生。

そのためか、それぞれの人物の感情の抑制が(そして作者のそれが)この作品の底を流れる美しさになっている。その爆発も。

(やまだ・たいち 脚本家・小説家)

波 2014年9月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

私を支え続けてくれた、クレスト・ブックスの作家たち。

2023年4月、乳がん発覚から治療を終えるまでを綴ったノンフィクション『くもをさがす』(河出書房新社)を刊行した西加奈子さん。そこには辛い治療の日々の中で、新潮クレスト・ブックスを含む、数々の海外文学作品の一節が引用され、心の糧となっていた。

――まずは西さんと新潮クレスト・ブックスとの出会いについて教えていただけますか。

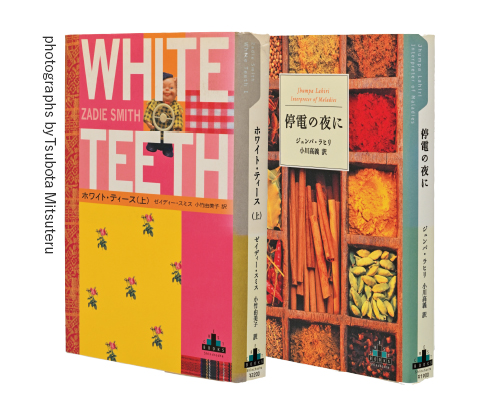

私は17歳の時にトニ・モリスンの『青い眼がほしい』(早川書房)を読んで強い感銘を受けて、それ以来、海外文学の棚によく行くようになったんです。それで、確か『来たるべき作家たち』(1998年刊)というムック本でクレストが創刊することを知ったんだと思います。最初に読んだのは、ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』(2001年刊・品切れ)で、とても衝撃を受けました。今は中公文庫に入っていて、その帯推薦文を書くときに再読しましたが、衝撃が薄れていなくて。本が出た当時はまだ9・11も起きておらず、宗教や人種の違いによる分断を今ほどは意識せずに済んだ時代でしたが、どんな宗教、人種であっても人間であることに変わりはないという著者のスタンスに心を掴まれました。

次に夢中になったのは、ジュンパ・ラヒリでした。『停電の夜に』(2000年刊)を読んで、それ以降の作品はすべて読んでいます。とりわけ、『その名にちなんで』(2004年刊・品切れ)、『低地』(2014年刊)は素晴らしく、私の中でクレスト・ブックスへの絶対的な信頼感が生まれたのもラヒリのおかげです。

彼女はカルカッタ出身の親世代と、アメリカで育った世代との違いをベースに描いていて、それは移民ならではという面もありますが、考えてみれば私たち日本人にだって世代間のギャップはあるじゃないですか。翻訳小説が好きというと、「日本とは違う遠い世界を知ることができるからですか」とよく訊かれますが、もちろんそういう面もありますけど、ベンガル出身の登場人物の中に、自分と同じ感情を見ることがある。私はそこに希望を感じるんです。スミスのように、ラヒリの筆にも静かなユーモアがあるので、悲劇も残酷なことも、人間の愚かさとして、とても身近に感じられる。

ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』(上・下)

ジュンパ・ラヒリ『停電の夜に』『その名にちなんで』『低地』

『ホワイト・ティース』は衝撃的で、20代でこの作品に出会えてよかった。今読み直しても本当に面白い。ラヒリの筆にも静かなユーモアがあるので、悲劇も残酷なことも、人間の愚かさとして、とても身近に感じられる。

――彼女は世界中の古典文学をすごく勉強されていて、文学的な土壌が豊かで、翻訳がいかに大切かを常におっしゃっていますよね。

彼女はロンドン生まれ、アメリカ育ちで、ずっと英語で教育されてきたんですよね。海外の本を読むことがすごく大きな経験だったんだろうなと想像します。でも少し前までのアメリカでは一般的にはあまり海外文学を読む習慣がなかったと聞きました。ナイジェリア出身の作家アディーチェは、大学留学で渡米したときにクラスメイトに「ナイジェリアの小説を読んだけど、夫が妻にDVする話で、とても残念な国なのね」ということを言われたそうなんですね。でも彼女は茶目っ気たっぷりに「私は『アメリカン・サイコ』を読んだけど、アメリカ人が全員サイコパスとは思わなかったわ」と返したそうです。一冊の本がその国の文化を代表できるわけもなく、私もいろんな国の翻訳小説をもっともっとたくさん読みたいと思います。

――クレスト創刊20周年の小冊子アンケートでは、ナム・リー『ボート』(2010年刊・品切れ)を「わたしの3冊」に挙げられていました。

オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』(2021年刊)では推薦文を書かせていただきましたし、移民文学で強烈な印象が残っているのは、どちらもベトナム系ですね。ナム・リーは「難民」をアイデンティティにして作品を描くことを冒頭では避けて、アイオワ、テヘラン、ヒロシマと、できるだけ違う世界を書いていますよね。それは逆に言うと、彼がどれだけ難民であることをアイデンティティにさせられてきたかの証左ではないかと思います。でもオーシャン・ヴオンは、難民という自分のアイデンティティを書くことに惑いがないように感じます。それは彼の母、祖母がストーリーの骨子であることを隠さない。自分について書く、ということはヴオンが詩人であることも大きいのかもしれませんが、とにかくパーソナルな事柄が、アーティスティックな世界へと跳躍することに繋がっている作家だと思います。同じベトナム系でも、時代の変化を感じますね。

ナム・リー『ボート』

オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』

難民をアイデンティティにしたくなかったナム・リー。自身が難民で、セクシャル・マイノリティであることを積極的に書くオーシャン・ヴオン。この10年で時代は変わった。

――では、この近年ではどのような作品をお読みになっていますか。

最近はアリ・スミスに夢中です。最初に『両方になる』(2018年刊)を読んだとき、「なんやこれ?」と驚きました。手当たり次第友人に「アリ・スミス読んだ?」と聞きまくるぐらいの衝撃でした。ゼイディー・スミスとおなじスミスで、どこか作風にも共通するところがあって、ユーモアと皮肉と優しさを感じます。登場人物を絶対に駒として扱っていないし、とても驚いたのは、実在する15世紀の画家の存在を描き直す、そのやり方です。時代を再考証する作品は過去にもあったと思うのですが、それが全く新しいものとして、現実とリンクしているのが本当に衝撃的でした。

『秋』(2020年刊)から始まる四季四部作(『冬』2021年刊、『春』『夏』2022年刊)は、「思想信条の違いがあるなかで、どうやって人びとが共に生きていくか」ということがテーマになっていると思います。いま世界中で分断が起きていて、自分は作家としてその分断を止めようとする側にいるつもりですけれど、と同時に一読者の立場からすれば、「アリ・スミスがいてくれるから大丈夫、希望はある」と思うぐらいの頼もしい存在です。彼女が出演するチェルトナム文学祭を観に行ったことがあるのですが、本当に素敵な方でした。正直私はあまり聞き取れていなかったのですが、通訳してくれていた方が感激して涙を流していました。言葉はわからなくても、愛にあふれる人だということが伝わってきて、忘れられません。

アリ・スミス『両方になる』『秋』『冬』『春』『夏』

いま世界中で分断が起きていて、自分もその分断を止めようとする側にいるつもりですけれど、一読者の立場からすれば、「小説家はアリ・スミスがいてくれるから大丈夫」と思う。

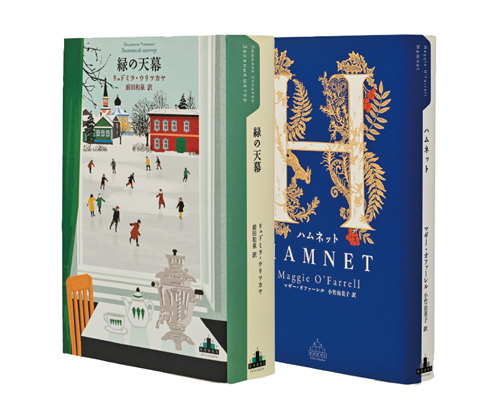

――シェイクスピアの妻を新しい視点で描いた、マギー・オファーレル『ハムネット』(2021年刊)もお読みくださっていますよね。

もし、『両方になる』を読んでいなかったら、『ハムネット』はもっと驚いたと思いますけど、本当に素敵な小説ですよね。小説は、人間の尊厳をこんな鮮やかなやり方で取り戻すこともできるんですよね。歴史は正しいものだと鵜呑みにされがちですが、誰がどう語るかによって歴史上の人物の見え方はいくらでも変わります。悪妻と呼ばれたシェイクスピアの妻しかり、アリ・スミスが描く女性アーティストしかり、歴史というものがいかに男性によって都合よく伝えられてきたかに、改めて気付かされました。

マギー・オファーレル『ハムネット』

リュドミラ・ウリツカヤ『緑の天幕』

オファーレルの小説を読んで、小説は歴史上の人物の尊厳を取り戻すこともできるんだと驚いた。遠いロシアの話だと思っていたことが、決して遠い出来事ではないと思わせてくれるのが、ウリツカヤの小説。

――リュドミラ・ウリツカヤもお読みいただいているようですね。

はい。ウリツカヤも大好きな作家で、私はとくに『通訳ダニエル・シュタイン』(2009年刊・品切れ)が好きです。昨年、ウクライナ戦争が始まって、ロシアのことを知りたいという気持ちになりましたが、戦場からのルポルタージュや、プーチンについて書かれた本を読めば、それなりの情報は知ることができるのかもしれません。でも私は、そこで物語という形式を選びたいんです。

ソナーリ・デラニヤガラ『波』(2019年刊)は、2004年のスマトラ沖大地震による津波で家族を失った女性の回想録です。スリランカで津波が起きて、私たちはニュースで何人の方が亡くなったという事実を知ることはできますが、日々の中でその事実はつい忘れてしまうんですよね。でもこうやって、『波』の場合は小説ではなく回想録ですが、被害に遭われた個々の生活の話にしてくれることで、100人亡くなれば、100人それぞれの人生があったことを、具体的にイメージすることができます。

ロシアに話を戻すと、ウリツカヤの大作『緑の天幕』(2021年刊)は、ソビエト連邦で生まれた3人の主人公を軸に、厳しい抑圧の中で生きるロシア人の姿を描いています。彼らの心情に寄り添うことで、ニュースだけではわからないことが見えてくるし、遠いロシアの話だと思っていたことが、自分の人生でも「ありえたかもしれない」と思えるようになる。それが物語の果たす大きな役割の一つではないかと思うのです。

――最後に、西さんにとって小説を読むということは、どのような意味を持つとお考えですか。

自分がピンチになったとき、寂しいとき、しんどいときに、「待てよ、この感情はなんか知っているな」と思うことがよくあります。それはだいたい、どこかの小説で読んだ、主人公や登場人物が感じたことであることが多いんです。

例えば私は以前がんを宣告されて、このまま死んでしまうかもしれないと思ったのですが、これまで数限りない小説の中で、「死ぬかも」「怖い」という気持ちをすでに疑似体験してきたんですよね。逆もそうです。シーグリッド・ヌーネス『友だち』(2020年刊)は、初老の主人公女性が親しくしていた男友だちを喪う話ですが、この本の中で、彼女はいわば私よりも先に孤独になってくれていた。死んだ人にもう会えないことのつらさ寂しさを、私よりも先に「体験してくれて」いたんです。

他にも、自分が意地悪な気持ちになったときや、知らず知らずのうちに人を傷つけてしまったときにも、「ああ、これはジュリアン・バーンズ『終わりの感覚』(2012年刊・品切れ)に出てきた、あの感じかな」とか。ものすごく単純な言い方をすると、「私はひとりじゃない」と思えることが、私にとって小説を読むことの意味の一つにはなっています。

ソナーリ・デラニヤガラ『波』

シーグリッド・ヌーネス『友だち』

この回想録は、100人が津波で亡くなれば、100の人生があったことをイメージさせる。『友だち』の主人公女性は、いわば私よりも先に孤独になってくれていたのです。

小説は法律ではなく、拘束力も命令する力もない。ただ誰かに選ばれるのを待っている一冊の本に過ぎない。そして選ばれ、読まれたとしても、そこから何を得るかは読者に圧倒的にゆだねられている。小説があることで生きてゆける、という私の気持ちも、私が小説から「得たもの」で、小説が「与えてくれた」ものではない。この、小説との距離感というか関係性を、私はとても信頼しています。

(2023.6.28)

(にし・かなこ)

波 2023年9月号より

単行本刊行時掲載

構想16年、待望の新作長篇

聞き手・クレシダ・ライション

翻訳協力・小川高義

ジュンパ・ラヒリの新作長篇『低地』は、インドのカルカッタで育った二人の兄弟、スバシュとウダヤンの親密な少年時代の描写から始まる。片時も離れなかった二人が、二十代の若者となり、人生の道を画然と分かつことになる。子どもの頃から度胸のいい弟のウダヤンは、過激な共産主義革命運動に身を投じ、学究肌の兄スバシュは渡米して、ロードアイランドの大学院で研究生活に入る。

やがて弟が、暴力闘争の果て両親と身重の妻の眼前で殺されると、兄は、若い寡婦となった妻をアメリカに連れ出し、ともに生きようとする。弟ウダヤンの死によって、遺された者たち――兄スバシュ、妻ガウリ、父亡きあと誕生した娘ベラ、そして兄弟の両親――の人生はどのように変わり、続いてゆくのか。

故郷を書く

――『低地』はコルカタとニューイングランドを行き来して語られます。ニューイングランドのなかでもロードアイランドと言えば、まさにご自身が育った土地ですね。

ラヒリ 以前から、いわば偽装したようなかたちでは、ロードアイランドのことを書いてきました。明らかにマサチューセッツとわかるように設定してみた作品もあります。もちろんマサチューセッツにも住んだことはありますけどね。でもこれまでは、今度のようにロードアイランドと特定できる作品はなかったはずです。どうしてなのかよくわかりませんが、育った場所そのままでは書きにくかったのかもしれません。

たとえば『その名にちなんで』はボストン郊外という設定ですし、『停電の夜に』という最初の本には、頭の中でロードアイランドを思い描きながら、そうとは明かしていない短篇もあります。こうなると場所の設定なんて、コネティカットでも、マサチューセッツでも、ロードアイランドでも、どこでもいいということになってしまいますね。でも今度の長篇では、はっきりとロードアイランドについて書きたかった。これは初めてのことです。

何年か前、『ステート・バイ・ステート』という本に一文を寄せました。これはショーン・ウィルシー、マット・ウェイランドの共編で、各州ごとに一人の作家が、その州と自身との関わりを書いたものです。ちょうど『低地』の執筆にかかろうとしていた時期で、このエッセーを書くことによって、自分がロードアイランドで育ったという人生の事実に初めて真正面から向き合って――じつはいまでも完全に馴染めたのかどうかわからない土地ですが――これなら大丈夫、今度の本はロードアイランドを書こう、と思ったのです。それでやっと解放されたというか、ロードアイランドについて、じっくり考える、書く、思い出す、ということができました。

――実際の風景、とくに海岸線がスバシュにとっては大事ですね。スバシュの視点を意識しながらロードアイランドを見直す、考え直す、というようなことはありましたか。

ラヒリ ええ、スバシュが研究生活を送る設定にしたキャンパスまで、彼になったつもりで車を走らせたり、小さな浜辺を歩いたり、彼が見るであろうものを見ようとしました。何度もロードアイランドへ足を運んで、彼が毎日どういう暮らしをしていたのか考えたことも、人物造形をかためていくうえでは大事でした。その海岸の近くに小さな教会があるのですが、ああ、これはいい、これを彼が見ることにしよう、なんて思ったりもしました。

現代史を書く

――ウダヤンは、1960年代のカルカッタで、ナクサライト(インドの過激な共産主義革命運動)と深い関わりを持ちます。そういう時代背景を描くのに、文献を調べたり、当時を知る人に話を聞いたりなさったと思いますが、まず書いて、あとから細部を詰めたのか、それともあらかじめ歴史をのみこんでしまおうと考えたのか。どちらでしょう。

ラヒリ のみこんで、しっかり消化してから書くつもりでした。ところがうまくいかなくて、だいぶ長いこと苛々していました。借り出した本が二冊あって――父が勤めている図書館から借りたのですが、結局、七年も借りたままになってしまって。ときどき読み返しては、メモをとって、しまい込んで、また読み直してメモをとってという繰り返しでした。何年こんなことを続けるんだろうと不安でした。

四分の三くらいまで書き進んだころ、コルカタへ行きました。それまでにも、当時のインドを知っている両親の知り合いに、「どんな時代でしたか、何があったんですか」というようなことを聞こうとしていたのですが、コルカタで現地の人に詳しく話を聞くうちに、かちりと鍵が開いたような気がしました。それまでとっていたメモと符合したというか。

そしてやがて、あるときとつぜん、もう調査や資料といったものを松葉杖にしなくても書けると思えたのです。その段階になると、登場人物のイメージがはっきりして、行動の動機もだいたい固まっていましたから、こういう感じの人がこういう世界に暮らしている、このまま掘り下げていけばいい、と吹っ切れました。第一段階は調べることばかりで先が見えませんでしたが、そのうちに調べた歴史が少しずつ見えてきて、しっかり見えてくるほどに、もう見なくてもよくなった、ということですね。

三角関係を書く

――『低地』は、いままでの作品とは文体が変わったと感じるところもあります。短く切り詰めたようなセンテンスがあって、断片的な構文を多用しているとも思えますが、それだけに緊迫感のある語り口ですね。

ラヒリ 少し変えてみようとは思っていました。ストーリー、題材、状況、時代背景、どれもこれも重たいので、文章まで重くするのがいやで、言うべきことはできるだけ簡素にというつもりでした。いくらか軽みがあってもいいのかなと。ですから、いつもよりもっと削ったかもしれません。草稿の段階ではもっと重かったんです。情報量が多すぎて、歴史にこだわりすぎて、思い入れたっぷりで、これは軽くしてやらなければと思ったんです。

――アメリカ議会図書館の分類によると、『低地』は「兄弟」「ナクサライト運動」とならんで「三角形(人間関係として)」という下位区分にも該当することになっています。三角関係と言うなら、もちろん、兄のスバシュと、弟のウダヤン――ウダヤン本人よりはその記憶――それから寡婦となるガウリ、という三人ですね。そういう関係はほかにも、スバシュ、ガウリ、娘のベラ、といった形で見られます。三角関係というのは、作家にとって何か意味があるのでしょうか。

ラヒリ ずいぶん前になりますが、ボストン大学で創作を学んでいたとき、物語をつくるうえで便利だと教わったんです。三角は坐りがいいけれども、四角のような安定はない。だからドラマを作りやすい。私は三角の連続を意識して書いているので、作品のいたるところに出てきます。いろいろな行き方がありますが、私は小説というのはとりわけ、家族とは何なのかを考えるものではないかと思っています。何人でも家族になりえますが、少なくとも三人はいないと二世代におよぶ家族は書けません。

半開きのドア

――ニューヨーカーの小説特集号に、『低地』の一部が先行して掲載されました。掲載されたのは、ウダヤンの子を宿したガウリに、兄のスバシュが、一緒にロードアイランドへ行ってはどうかと誘うところまでです。その後のアメリカでは、どういう展開もありえた。二人がそれなりに幸福に暮らすという展開も一つの可能性ですが、複雑な現実にぶつかっていくことは初めから想定されていたのですか。

ラヒリ ええ、そうです。緊急避難のように工作した解決法が、ある意味では間違っていたけれど、それでいて間違いでなかったともわかる、ということを考えていました。必要だと思えたことが、必ずしも解決にならなかった。人生そんなものではないでしょうか。何かをするとして、それがベストではないけれど、そのときは仕方ないというような。そういう方向性でしたから、二人のハッピーエンドはまったく考えていなかった。ものすごく複雑な、困った展開になるのだということ以外は何もありませんでしたけれど。

――ロードアイランドへ行ってからの結婚生活については、あらかじめ計算なさっていたのですか。

ラヒリ お腹の子が生まれることは予定どおりでしたが、夫婦がどうなるかまではあまり決めていませんでしたね。ガウリとスバシュは子供に対する情緒という点でくっきり分かれますが、そのあたりを考えあぐねて時間がかかってしまいました。誰が何をどう思うかというようなことで。ガウリが子供につよく愛着を感じるという可能性もあったと思います。いまなお愛する亡夫の子なのだから、子どもが生きがいになって、スバシュが脇に追いやられるとか。そういう成り行きもあったかもしれない。でも実際に子どもが生まれてからの二人を追いかけて書いていたら、やはり違う方向へ進んでいました。

――ウダヤンの死をもっとも重く受けとめるのがガウリですね。かけがえのない人を失って、子どもが生まれても、代わりにはならない。仕事を持つようになるとある程度は埋め合わせられますが、いささか不毛なやり方でしょう。ガウリはもっとも悲劇的な軌跡をたどりますが、それでいて最後には彼女にもちらりと希望の光が差している。

ラヒリ もっとエンディングを暗くしたらどうかとも思ったのですが、でも、やっぱり違うかなと。これは作家の都合みたいなものですけれど、娘のベラを書いていると、その人物像に私の気持ちが入っていって、もっと彼女のことを考えてあげたくなったんです。実の父親が革命の過激派で、殺されたことも知らずに、秘密やら嘘やらに生かされて、この上さらに母親が自殺するとか、一生ついてまわる重みを背負わせて終わったら、いくら何でもひどすぎやしないか。ここはベラを守ってやりたいと思いました。それにガウリ自身だって充分ひどい目に遭ってますからね。

ですから、ちゃんと解決してやらないまでも、ひょっとしたらどうにかなりそうな、半分開いたドアのように終わることにしたんです。

“Unknown Territory” by Cressida Leyshon

Taken from The New Yorker, 18 Oct, 2013.

Copyright © 2013 Condé Nast

(ジュンパ・ラヒリ)

波 2014年9月号より

単行本刊行時掲載

短評

- ▼Yamada Taichi 山田太一

-

親しい人が「正義」のために死んだら、残されたものは、「では、自分はどう生きるのか」という問いと無縁でいることは難しい。たとえ、その死者の「正義」が色褪せたとしても人々のために身を挺した事実までおとしめることはできまい。兄も妻も娘も、それぞれがその問いに本気でこたえようとしたところに、この小説の独特の生真面目さと品格があるのではないだろうか。呑気に幸福であればいいという生き方を封じられた人生。あえて封じた人生。そのためか、それぞれの人物の感情の抑制が(そして作者のそれが)この作品の底を流れる美しさになっている。その爆発も。

- ▼San Francisco Chronicle サンフランシスコ・クロニクル

-

『停電の夜に』に見られた静かな記憶を残す絶妙な語り口は、長篇小説でも健在だ。物語を呼び覚ます声の力と鮮烈なイメージが、読む者を陶然とさせる。

- ▼The Independent インディペンデント

-

新作が待ち遠しく、出るたびに大喜びする。ラヒリはそういう作家になった。

- ▼The Los Angeles Review of Books ロサンゼルス・レビュー・オブ・ブックス

-

ラヒリは「移民系」の作家ではない。アメリカの現実を書く文学の系譜にある。この見事な出来映えの小説は、どこに帰属すればよいのかという果てしのない探究によって、きわめてアメリカ的な状況を描き出している。アメリカでは誰もが外からやってきた。誰もが移民なのである。

著者プロフィール

ジュンパ・ラヒリ

Lahiri,Jhumpa

1967年、ロンドン生まれ。両親ともコルカタ出身のベンガル人。2歳で渡米。コロンビア大学、ボストン大学大学院を経て、1999年「病気の通訳」でO・ヘンリー賞、同作収録の『停電の夜に』でピュリツァー賞、PEN/ヘミングウェイ賞、ニューヨーカー新人賞ほか受賞。2003年、長篇小説『その名にちなんで』発表。2008年刊行の『見知らぬ場所』でフランク・オコナー国際短篇賞を受賞。2013年、長篇小説『低地』を発表。家族とともにローマに移住し、イタリア語での創作を開始。2015年、エッセイ『ベつの言葉で』、2018年、長篇小説『わたしのいるところ』を発表。2022年からコロンビア大学で教鞭を執る。

小川高義

オガワ・タカヨシ

1956年横浜生まれ。東大大学院修士課程修了。翻訳家。ホーソーン『緋文字』、ヘミングウェイ『老人と海』、ジェイムズ『ねじの回転』、ラヒリ『停電の夜に』『その名にちなんで』『見知らぬ場所』『低地』、トム・ハンクス『変わったタイプ』、『ここから世界が始まる トルーマン・カポーティ初期短篇集』、エリザベス・ストラウト『ああ、ウィリアム!』など訳書多数。著書に『翻訳の秘密』がある。