波

2,200円(税込)

発売日:2019/01/31

- 書籍

あの日から、私の世界は闇に閉ざされた。津波に家族を奪われた女性の魂の記録。

2004年のクリスマスの翌日、スリランカの南岸に滞在中の一家を巨大な津波が襲った。息子たちと夫と両親を失った経済学者の妻は絶望の淵に突き落とされる。家族の記憶に苛まれ、やがてその思い出が再起を支えた――マイケル・オンダーチェ、テジュ・コールら絶賛の手記。

書誌情報

| 読み仮名 | ナミ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |

| 装幀 | DavidMSchrader/Photograph、Getty Images/Photograph、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 224ページ |

| ISBN | 978-4-10-590156-1 |

| C-CODE | 0398 |

| ジャンル | ノンフィクション |

| 定価 | 2,200円 |

書評

トラウマ体験と和解していく過程

作者や作品の内容について、まったく予備知識なしに読みだすことは稀である。ところが、今回はそうだった。年末の慌ただしい時期に届いたゲラの束。しかも作品の名前が本誌と同じ『波』だったのでタイトルすらもスルーしていた。

いざ読みはじめると、ページをめくるごとに心臓がドキドキしてきた。いったいこれはどういう作品なのか。フィクションなのか、ノンフィクションなのか。文学的な香りが高く小説のようでもある。心の準備なしには先に行けない気がして、禁(といっても自分が設けたものだが)を犯して後の訳者あとがきを読んだ。ノンフィクションとわかり、深呼吸して元のページにもどった。

2004年クリスマスの翌日、スマトラ島沖で巨大地震が起き、それによる津波がスリランカの海辺に大災害をもたらした。観光客で賑わっていた時期で、ニュースでも悲劇が取り沙汰されたのでご記憶の方もいるだろう。本書はその高波に呑み込まれながらも、辛くも生き延びた女性の手記である。彼女はロンドン在住の経済学者で、イギリス人の夫とのあいだに七歳と五歳の息子がいた。クリスマス休暇でスリランカに帰郷し、両親もまじえてバカンスを楽しんでいる最中にそれは起きた。助かったのは彼女だけだった。

津波当日から七年間の心の動きが綴られていくが、終わりのほうで彼女はこう述べている。「私は常にこの生活とあの生活のあいだでつまずいている。七年が経っていても、いまでもまだ」。

「あの生活」とは、理解ある夫と息子ふたりとロンドンで暮らし、休暇ごとにスリランカに帰省していた一点の曇りもなかった生活のこと。「この生活」とは、それが一瞬にして消えてたったひとり残されたいまの生活のこと。ふつうの神経では対処できないほど深い溝だった。

被災した当初は「あの生活」の記憶がよみがえってくるのが恐怖だった。そうなれば、もはやそれが存在しないと思い知らされる瞬間が必ずやってくる。それが何よりも恐ろしく、記憶に触れるような物を遠ざけようとする。ロンドンの家にはもどらない、両親の家にも行かない。息子たちの姿はぼやけて不鮮明になる。それでも、浮かび上がるたびにパニックにならずにいられない。「ふたりを締め出さなければならない」と。

酒を飲み、半分薬漬けになり、破壊された現場、死体、遺体安置所などの画像を検索して浴びつづける。

「私の中には無感覚なところがあり、それはお酒を飲んでいるせいではなく、もっと深いところにある生気のない部分で、そこが私がほんとうに狂うことを拒んでいるのだと感じた。私はそこを、この画像で刺したかった」

ロンドンにいた頃は同世代の女性が望むすべてを手に入れているような幸福の絶頂にあったが、そこからいとも簡単に放り出された自分を「敗北者」だと感じる気持ちも強かった。それは家族を失った悲しみとは無関係な、浅薄な恥の意識だと頭ではわかっていても、消すことができない……。

このように、自分をつきはなして「他者」のように観察する態度が、この作品をよくある被災者の体験談と隔てている。一個人を超えて、ひとりの人間を襲った感情と意識状態が、精神の領域に引き上げられ、綴られているところに、驚くべき文学性があるのだ。

幸福な記憶が恐怖をもたらす時期が過ぎると、彼女は家族のことを「思いだしたい」「知りたい」と願うようになる。ロンドンの家を再訪し、日曜の夜に夫が自分と息子たちの靴を磨いていたボロ布のにおいを嗅ぐシーンは象徴的だ。とるに足らない小さな痕跡ほど「あの生活」が幻ではなく実在していたことの証となり、ディテールを収集して「この生活」のなかに「あの生活」を導き入れ、亀裂を埋める作業に踏みだしていく。

2011年にはシロナガスクジラを見に海に出られるまでに回復した。はじめは生物好きだった長男と見るべき光景を自分ひとりで目にしていることに動揺するが、クジラの神聖な雰囲気に包まれるにつれて恐れが遠のいていく。

クジラを見たのは、奇しくも東日本大震災から五日後で、その映像を彼女はこわごわと見たばかりだった。津波に襲われたときはただ波に攪拌され、何が起きたのか分からなかったが、海がこんなふうになったのだと瞠目する。そして同じ海がいま、「罪のない青で私を見ている」ことに心を揺さぶられるのだ。

(おおたけ・あきこ 作家)

波 2019年2月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

私を支え続けてくれた、クレスト・ブックスの作家たち。

2023年4月、乳がん発覚から治療を終えるまでを綴ったノンフィクション『くもをさがす』(河出書房新社)を刊行した西加奈子さん。そこには辛い治療の日々の中で、新潮クレスト・ブックスを含む、数々の海外文学作品の一節が引用され、心の糧となっていた。

――まずは西さんと新潮クレスト・ブックスとの出会いについて教えていただけますか。

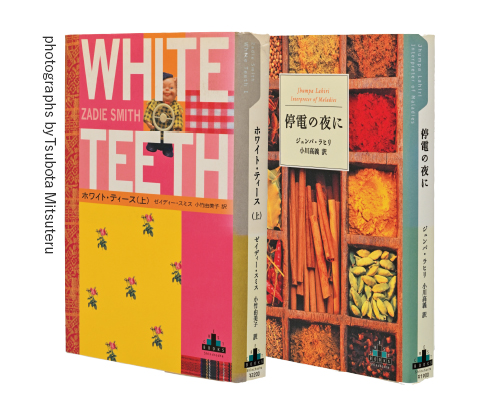

私は17歳の時にトニ・モリスンの『青い眼がほしい』(早川書房)を読んで強い感銘を受けて、それ以来、海外文学の棚によく行くようになったんです。それで、確か『来たるべき作家たち』(1998年刊)というムック本でクレストが創刊することを知ったんだと思います。最初に読んだのは、ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』(2001年刊・品切れ)で、とても衝撃を受けました。今は中公文庫に入っていて、その帯推薦文を書くときに再読しましたが、衝撃が薄れていなくて。本が出た当時はまだ9・11も起きておらず、宗教や人種の違いによる分断を今ほどは意識せずに済んだ時代でしたが、どんな宗教、人種であっても人間であることに変わりはないという著者のスタンスに心を掴まれました。

次に夢中になったのは、ジュンパ・ラヒリでした。『停電の夜に』(2000年刊)を読んで、それ以降の作品はすべて読んでいます。とりわけ、『その名にちなんで』(2004年刊・品切れ)、『低地』(2014年刊)は素晴らしく、私の中でクレスト・ブックスへの絶対的な信頼感が生まれたのもラヒリのおかげです。

彼女はカルカッタ出身の親世代と、アメリカで育った世代との違いをベースに描いていて、それは移民ならではという面もありますが、考えてみれば私たち日本人にだって世代間のギャップはあるじゃないですか。翻訳小説が好きというと、「日本とは違う遠い世界を知ることができるからですか」とよく訊かれますが、もちろんそういう面もありますけど、ベンガル出身の登場人物の中に、自分と同じ感情を見ることがある。私はそこに希望を感じるんです。スミスのように、ラヒリの筆にも静かなユーモアがあるので、悲劇も残酷なことも、人間の愚かさとして、とても身近に感じられる。

ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』(上・下)

ジュンパ・ラヒリ『停電の夜に』『その名にちなんで』『低地』

『ホワイト・ティース』は衝撃的で、20代でこの作品に出会えてよかった。今読み直しても本当に面白い。ラヒリの筆にも静かなユーモアがあるので、悲劇も残酷なことも、人間の愚かさとして、とても身近に感じられる。

――彼女は世界中の古典文学をすごく勉強されていて、文学的な土壌が豊かで、翻訳がいかに大切かを常におっしゃっていますよね。

彼女はロンドン生まれ、アメリカ育ちで、ずっと英語で教育されてきたんですよね。海外の本を読むことがすごく大きな経験だったんだろうなと想像します。でも少し前までのアメリカでは一般的にはあまり海外文学を読む習慣がなかったと聞きました。ナイジェリア出身の作家アディーチェは、大学留学で渡米したときにクラスメイトに「ナイジェリアの小説を読んだけど、夫が妻にDVする話で、とても残念な国なのね」ということを言われたそうなんですね。でも彼女は茶目っ気たっぷりに「私は『アメリカン・サイコ』を読んだけど、アメリカ人が全員サイコパスとは思わなかったわ」と返したそうです。一冊の本がその国の文化を代表できるわけもなく、私もいろんな国の翻訳小説をもっともっとたくさん読みたいと思います。

――クレスト創刊20周年の小冊子アンケートでは、ナム・リー『ボート』(2010年刊・品切れ)を「わたしの3冊」に挙げられていました。

オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』(2021年刊)では推薦文を書かせていただきましたし、移民文学で強烈な印象が残っているのは、どちらもベトナム系ですね。ナム・リーは「難民」をアイデンティティにして作品を描くことを冒頭では避けて、アイオワ、テヘラン、ヒロシマと、できるだけ違う世界を書いていますよね。それは逆に言うと、彼がどれだけ難民であることをアイデンティティにさせられてきたかの証左ではないかと思います。でもオーシャン・ヴオンは、難民という自分のアイデンティティを書くことに惑いがないように感じます。それは彼の母、祖母がストーリーの骨子であることを隠さない。自分について書く、ということはヴオンが詩人であることも大きいのかもしれませんが、とにかくパーソナルな事柄が、アーティスティックな世界へと跳躍することに繋がっている作家だと思います。同じベトナム系でも、時代の変化を感じますね。

ナム・リー『ボート』

オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』

難民をアイデンティティにしたくなかったナム・リー。自身が難民で、セクシャル・マイノリティであることを積極的に書くオーシャン・ヴオン。この10年で時代は変わった。

――では、この近年ではどのような作品をお読みになっていますか。

最近はアリ・スミスに夢中です。最初に『両方になる』(2018年刊)を読んだとき、「なんやこれ?」と驚きました。手当たり次第友人に「アリ・スミス読んだ?」と聞きまくるぐらいの衝撃でした。ゼイディー・スミスとおなじスミスで、どこか作風にも共通するところがあって、ユーモアと皮肉と優しさを感じます。登場人物を絶対に駒として扱っていないし、とても驚いたのは、実在する15世紀の画家の存在を描き直す、そのやり方です。時代を再考証する作品は過去にもあったと思うのですが、それが全く新しいものとして、現実とリンクしているのが本当に衝撃的でした。

『秋』(2020年刊)から始まる四季四部作(『冬』2021年刊、『春』『夏』2022年刊)は、「思想信条の違いがあるなかで、どうやって人びとが共に生きていくか」ということがテーマになっていると思います。いま世界中で分断が起きていて、自分は作家としてその分断を止めようとする側にいるつもりですけれど、と同時に一読者の立場からすれば、「アリ・スミスがいてくれるから大丈夫、希望はある」と思うぐらいの頼もしい存在です。彼女が出演するチェルトナム文学祭を観に行ったことがあるのですが、本当に素敵な方でした。正直私はあまり聞き取れていなかったのですが、通訳してくれていた方が感激して涙を流していました。言葉はわからなくても、愛にあふれる人だということが伝わってきて、忘れられません。

アリ・スミス『両方になる』『秋』『冬』『春』『夏』

いま世界中で分断が起きていて、自分もその分断を止めようとする側にいるつもりですけれど、一読者の立場からすれば、「小説家はアリ・スミスがいてくれるから大丈夫」と思う。

――シェイクスピアの妻を新しい視点で描いた、マギー・オファーレル『ハムネット』(2021年刊)もお読みくださっていますよね。

もし、『両方になる』を読んでいなかったら、『ハムネット』はもっと驚いたと思いますけど、本当に素敵な小説ですよね。小説は、人間の尊厳をこんな鮮やかなやり方で取り戻すこともできるんですよね。歴史は正しいものだと鵜呑みにされがちですが、誰がどう語るかによって歴史上の人物の見え方はいくらでも変わります。悪妻と呼ばれたシェイクスピアの妻しかり、アリ・スミスが描く女性アーティストしかり、歴史というものがいかに男性によって都合よく伝えられてきたかに、改めて気付かされました。

マギー・オファーレル『ハムネット』

リュドミラ・ウリツカヤ『緑の天幕』

オファーレルの小説を読んで、小説は歴史上の人物の尊厳を取り戻すこともできるんだと驚いた。遠いロシアの話だと思っていたことが、決して遠い出来事ではないと思わせてくれるのが、ウリツカヤの小説。

――リュドミラ・ウリツカヤもお読みいただいているようですね。

はい。ウリツカヤも大好きな作家で、私はとくに『通訳ダニエル・シュタイン』(2009年刊・品切れ)が好きです。昨年、ウクライナ戦争が始まって、ロシアのことを知りたいという気持ちになりましたが、戦場からのルポルタージュや、プーチンについて書かれた本を読めば、それなりの情報は知ることができるのかもしれません。でも私は、そこで物語という形式を選びたいんです。

ソナーリ・デラニヤガラ『波』(2019年刊)は、2004年のスマトラ沖大地震による津波で家族を失った女性の回想録です。スリランカで津波が起きて、私たちはニュースで何人の方が亡くなったという事実を知ることはできますが、日々の中でその事実はつい忘れてしまうんですよね。でもこうやって、『波』の場合は小説ではなく回想録ですが、被害に遭われた個々の生活の話にしてくれることで、100人亡くなれば、100人それぞれの人生があったことを、具体的にイメージすることができます。

ロシアに話を戻すと、ウリツカヤの大作『緑の天幕』(2021年刊)は、ソビエト連邦で生まれた3人の主人公を軸に、厳しい抑圧の中で生きるロシア人の姿を描いています。彼らの心情に寄り添うことで、ニュースだけではわからないことが見えてくるし、遠いロシアの話だと思っていたことが、自分の人生でも「ありえたかもしれない」と思えるようになる。それが物語の果たす大きな役割の一つではないかと思うのです。

――最後に、西さんにとって小説を読むということは、どのような意味を持つとお考えですか。

自分がピンチになったとき、寂しいとき、しんどいときに、「待てよ、この感情はなんか知っているな」と思うことがよくあります。それはだいたい、どこかの小説で読んだ、主人公や登場人物が感じたことであることが多いんです。

例えば私は以前がんを宣告されて、このまま死んでしまうかもしれないと思ったのですが、これまで数限りない小説の中で、「死ぬかも」「怖い」という気持ちをすでに疑似体験してきたんですよね。逆もそうです。シーグリッド・ヌーネス『友だち』(2020年刊)は、初老の主人公女性が親しくしていた男友だちを喪う話ですが、この本の中で、彼女はいわば私よりも先に孤独になってくれていた。死んだ人にもう会えないことのつらさ寂しさを、私よりも先に「体験してくれて」いたんです。

他にも、自分が意地悪な気持ちになったときや、知らず知らずのうちに人を傷つけてしまったときにも、「ああ、これはジュリアン・バーンズ『終わりの感覚』(2012年刊・品切れ)に出てきた、あの感じかな」とか。ものすごく単純な言い方をすると、「私はひとりじゃない」と思えることが、私にとって小説を読むことの意味の一つにはなっています。

ソナーリ・デラニヤガラ『波』

シーグリッド・ヌーネス『友だち』

この回想録は、100人が津波で亡くなれば、100の人生があったことをイメージさせる。『友だち』の主人公女性は、いわば私よりも先に孤独になってくれていたのです。

小説は法律ではなく、拘束力も命令する力もない。ただ誰かに選ばれるのを待っている一冊の本に過ぎない。そして選ばれ、読まれたとしても、そこから何を得るかは読者に圧倒的にゆだねられている。小説があることで生きてゆける、という私の気持ちも、私が小説から「得たもの」で、小説が「与えてくれた」ものではない。この、小説との距離感というか関係性を、私はとても信頼しています。

(2023.6.28)

(にし・かなこ)

波 2023年9月号より

単行本刊行時掲載

短評

- ▼Kishi Masahiko 岸 政彦

-

すべてを失ったとき、生きるということそのものが、壮絶な試練となる。ただ息を吸って吐くということが、過酷な闘いになるのだ。この生のなかで私たちは、毎日の生活の1分1秒に、痛みや苦しみを、そして絶望を感じなければならない。そのとき読者は、こんな状態になっても生き続けなければならないということそのものの、容赦のない美しさと出会うだろう。私たちは、その苦しみや嘆きをではなく、その容赦のなさを、作者と共有する。しかしここにこそ、人間に残された最後の自由が存在しているのかもしれない。従って、本書で描かれているのは、自由、そして尊厳というもの、そのものである。

- ▼Michael Ondaatje マイケル・オンダーチェ

-

ここ何年もの間に読んだ本の中で、もっとも力があり、頭からはなれない本だ。ソナーリ・デラニヤガラはこの驚くべき手記で失った者たちを生き返らせた。それだけでなく私たちも彼らを、彼らの人生を、決して忘れることができなくなった。

- ▼Teju Cole, The Observer テジュ・コール[オブザーバー紙]

-

いままで読んだなかでもっとも読むのがつらく、またもっとも慰められる本のひとつ。

- ▼The New York Times ニューヨーク・タイムズ紙

-

悲しみについての物語は、愛についての物語と同じように、上質であれば永遠に魅力を放つ文学となりうる。デラニヤガラのシンプルでしなやかな文章からは、なにか偉大なものが響いてくる。

著者プロフィール

ソナーリ・デラニヤガラ

Deraniyagala,Sonali

1964年、スリランカ・コロンボに生まれる。高校卒業後にイギリスに渡り、ケンブリッジ大学で経済学を専攻し、オックスフォード大学で博士号を取得。2019年1月現在はロンドン大学アジア・アフリカ研究学院(SOAS)で教えながら、米コロンビア大学国際公共政策大学院でも研究員を務め、経済発展や災害復興について研究をしている。自身の経験を綴った『波』は2013年に刊行され、多くの賛辞を受けてニューヨーク・タイムズ紙が選ぶその年の10冊の一つに選ばれた。

佐藤澄子

サトウ・スミコ

1962年、東京生まれ。大学卒業後、広告代理店に勤務。2019年1月現在はフリーランスのクリエイティブディレクター、コピーライターを続けながら、文芸作品の翻訳へと活動の範囲を広げている。