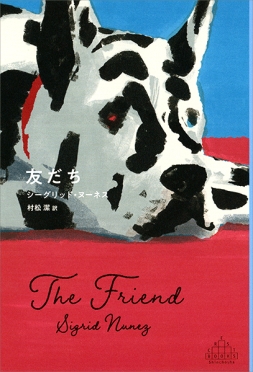

友だち

2,200円(税込)

発売日:2020/01/30

- 書籍

物言わぬ犬の哀しみを抱きとめて、わたしは静かに言葉を紡ぎつづける。

誰よりも心許せる初老の男友だちが自殺し、大きな空洞を抱えた女性作家の狭いアパートに、男が飼っていた巨大な老犬が転がり込む。真冬のニューヨーク。次第に衰えゆく犬との残された時間の中で、愛や友情のかたち、老いること、記憶や書くことの意味について、深い思索が丹念に綴られてゆく……。2018年全米図書賞受賞作。

書誌情報

| 読み仮名 | トモダチ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |

| 装幀 | Tatsuro Kiuchi/イラストレーション、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 256ページ |

| ISBN | 978-4-10-590163-9 |

| C-CODE | 0397 |

| ジャンル | 文芸作品 |

| 定価 | 2,200円 |

書評

言葉があるが故の哀しみ

これはある女性作家の回想という形をとった小説で、だから他人の内面を窃視および散策するような、スリリングな読書ができる。それがあまりにも心地よく、読む悦楽に満ち、過去であるが故に安心なので、私は途中から、これが小説ではなく、ほんとうの回想録ならいいのにとほとんど願っていた。が、その願いはもちろん唐突に裏切られる。これは、書くことと読むことに内在する何か、について語る小説でもあるのだ(「だれもが安心できることを最優先にしたら、人生のすばらしいことはなにひとつ起こらないだろう――どんな名作が創造されることも、偉大な発見がなされることも、そういうものを想像することさえできないだろう」)。

主人公である「わたし」は、自殺してしまった大切な存在である「あなた」に語りかける。日々のこと、共有した過去のこと、死について、生について、愛について。そこにはたくさんの引用も含まれ、「わたし」と生前の「あなた」が共有していたのは、二人が実際に生きた時間や遭遇した出来事だけではなく、はるかな過去から連なる時間、および知識でもあることがわかる。歴史、文学、映画、音楽――。人ひとり分の実人生では届かない肥沃さに、人を誘なってくれるもの。文学者だけでも夥しい数の名前が登場する。ウルフ、リルケ、ヘミングウェイ、コクトー、J・M・クッツェー、エドナ・オブライエン、カート・ヴォネガット、アーシュラ・K・ル=グウィン、フラナリー・オコナー、シモーヌ・ヴェイユなどなど。あちこちに差挟まれる、それらのそれぞれ魅力的な、ときに互いに相反する引用やエピソードがまったくペダンティックに感じられず、むしろ自然で心安まるものに思えるのは、訳者あとがきにあるように、「この作家が長年のあいだに血肉としてきた言葉だから」でもあるのだろうし、それらが「わたし」と「あなた」の生きたもう一つの現実でもあるからだと思う。

彼女の語りは静かに続く。犬と猫の違いについて(「犬が忠誠心の権化であることを知らない人がいるだろうか? しかし、この人間に対する忠誠心こそ、本能的であるあまりそれに値しない人間にまで惜しげなく捧げられるこの忠誠心こそ、わたしがどちらかというと猫を好む理由だった」)、昨今の学生について(「わたし」と「あなた」は共に大学の教師でもあり、だから教育の現場について、学生たちについて、大いに意見があるのだ)。文学周辺の、時代の変化に伴う問題はそのまま日本にもあてはまりそうで、興味深いというよりおそろしい気持ちにもなるのだけれど(「最優秀校から来た学生でさえいい文章と悪い文章の区別ができないとか、出版界ではもはやだれもどう書かれているかを気にかけていないとか、本は死にかけているし、文学はもはや死に体で、作家の威信は堕ちるところまで堕ち、どうして猫も杓子も作家になれば栄光への切符が手に入ると考えたりするのかがいまや最大の謎なのだ」)、ともかくそのようにして、「わたし」は「あなた」に次々に語る。作家が作家であることの意義について、老いについて、男であること、女であることについて(散歩問題やマイディア問題。詳しくは本文を参照してください)、「あなた」の未亡人である三人の女たちについて。そのすべては無論言葉によって、精緻に、ときにユーモラスに、いきいきと語られるわけだが、にもかかわらず、言葉があるが故の哀しみが、通奏低音として全編にひそんでいる。「わたし」と「あなた」をつなぐ一匹の犬が、言葉を持たずに豊かに過不足なく体現しているもの――。

アポロと名づけられたその老齢のグレートデンは、大きいし臭うし物も壊すし愛敬もないが、「あなた」を失った「わたし」のそばに、これ以上ないほど確かな存在感でただ居る。

言葉を持つ者は持たない者にかなわない(と著者は書いていないが、読んだ私は思わずにいられない)。友だちと恋人の境目はどこにあるのか、フィクションとノンフィクションの境目はどこにあるのか、犬も猫も考えたりしない。言葉を持ってしまった人間にとって、『友だち』というタイトルの持つ意味は深いが、「守りあい、境界を接し、挨拶を交わしあうふたつの孤独」という本書にでてくる言葉は、愛の定義としても友だちの定義としても完璧だろう。私はこの本を、たぶん何度も読み返すと思う。

(えくに・かおり 作家)

波 2020年2月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

私を支え続けてくれた、クレスト・ブックスの作家たち。

2023年4月、乳がん発覚から治療を終えるまでを綴ったノンフィクション『くもをさがす』(河出書房新社)を刊行した西加奈子さん。そこには辛い治療の日々の中で、新潮クレスト・ブックスを含む、数々の海外文学作品の一節が引用され、心の糧となっていた。

――まずは西さんと新潮クレスト・ブックスとの出会いについて教えていただけますか。

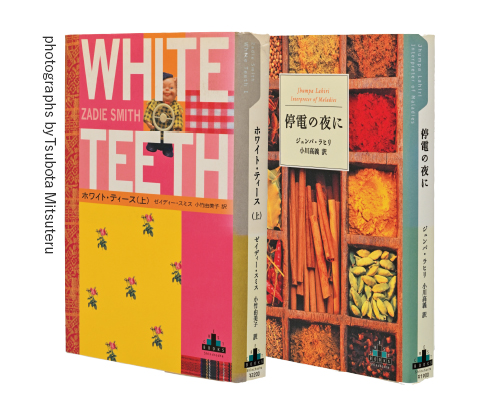

私は17歳の時にトニ・モリスンの『青い眼がほしい』(早川書房)を読んで強い感銘を受けて、それ以来、海外文学の棚によく行くようになったんです。それで、確か『来たるべき作家たち』(1998年刊)というムック本でクレストが創刊することを知ったんだと思います。最初に読んだのは、ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』(2001年刊・品切れ)で、とても衝撃を受けました。今は中公文庫に入っていて、その帯推薦文を書くときに再読しましたが、衝撃が薄れていなくて。本が出た当時はまだ9・11も起きておらず、宗教や人種の違いによる分断を今ほどは意識せずに済んだ時代でしたが、どんな宗教、人種であっても人間であることに変わりはないという著者のスタンスに心を掴まれました。

次に夢中になったのは、ジュンパ・ラヒリでした。『停電の夜に』(2000年刊)を読んで、それ以降の作品はすべて読んでいます。とりわけ、『その名にちなんで』(2004年刊・品切れ)、『低地』(2014年刊)は素晴らしく、私の中でクレスト・ブックスへの絶対的な信頼感が生まれたのもラヒリのおかげです。

彼女はカルカッタ出身の親世代と、アメリカで育った世代との違いをベースに描いていて、それは移民ならではという面もありますが、考えてみれば私たち日本人にだって世代間のギャップはあるじゃないですか。翻訳小説が好きというと、「日本とは違う遠い世界を知ることができるからですか」とよく訊かれますが、もちろんそういう面もありますけど、ベンガル出身の登場人物の中に、自分と同じ感情を見ることがある。私はそこに希望を感じるんです。スミスのように、ラヒリの筆にも静かなユーモアがあるので、悲劇も残酷なことも、人間の愚かさとして、とても身近に感じられる。

ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』(上・下)

ジュンパ・ラヒリ『停電の夜に』『その名にちなんで』『低地』

『ホワイト・ティース』は衝撃的で、20代でこの作品に出会えてよかった。今読み直しても本当に面白い。ラヒリの筆にも静かなユーモアがあるので、悲劇も残酷なことも、人間の愚かさとして、とても身近に感じられる。

――彼女は世界中の古典文学をすごく勉強されていて、文学的な土壌が豊かで、翻訳がいかに大切かを常におっしゃっていますよね。

彼女はロンドン生まれ、アメリカ育ちで、ずっと英語で教育されてきたんですよね。海外の本を読むことがすごく大きな経験だったんだろうなと想像します。でも少し前までのアメリカでは一般的にはあまり海外文学を読む習慣がなかったと聞きました。ナイジェリア出身の作家アディーチェは、大学留学で渡米したときにクラスメイトに「ナイジェリアの小説を読んだけど、夫が妻にDVする話で、とても残念な国なのね」ということを言われたそうなんですね。でも彼女は茶目っ気たっぷりに「私は『アメリカン・サイコ』を読んだけど、アメリカ人が全員サイコパスとは思わなかったわ」と返したそうです。一冊の本がその国の文化を代表できるわけもなく、私もいろんな国の翻訳小説をもっともっとたくさん読みたいと思います。

――クレスト創刊20周年の小冊子アンケートでは、ナム・リー『ボート』(2010年刊・品切れ)を「わたしの3冊」に挙げられていました。

オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』(2021年刊)では推薦文を書かせていただきましたし、移民文学で強烈な印象が残っているのは、どちらもベトナム系ですね。ナム・リーは「難民」をアイデンティティにして作品を描くことを冒頭では避けて、アイオワ、テヘラン、ヒロシマと、できるだけ違う世界を書いていますよね。それは逆に言うと、彼がどれだけ難民であることをアイデンティティにさせられてきたかの証左ではないかと思います。でもオーシャン・ヴオンは、難民という自分のアイデンティティを書くことに惑いがないように感じます。それは彼の母、祖母がストーリーの骨子であることを隠さない。自分について書く、ということはヴオンが詩人であることも大きいのかもしれませんが、とにかくパーソナルな事柄が、アーティスティックな世界へと跳躍することに繋がっている作家だと思います。同じベトナム系でも、時代の変化を感じますね。

ナム・リー『ボート』

オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』

難民をアイデンティティにしたくなかったナム・リー。自身が難民で、セクシャル・マイノリティであることを積極的に書くオーシャン・ヴオン。この10年で時代は変わった。

――では、この近年ではどのような作品をお読みになっていますか。

最近はアリ・スミスに夢中です。最初に『両方になる』(2018年刊)を読んだとき、「なんやこれ?」と驚きました。手当たり次第友人に「アリ・スミス読んだ?」と聞きまくるぐらいの衝撃でした。ゼイディー・スミスとおなじスミスで、どこか作風にも共通するところがあって、ユーモアと皮肉と優しさを感じます。登場人物を絶対に駒として扱っていないし、とても驚いたのは、実在する15世紀の画家の存在を描き直す、そのやり方です。時代を再考証する作品は過去にもあったと思うのですが、それが全く新しいものとして、現実とリンクしているのが本当に衝撃的でした。

『秋』(2020年刊)から始まる四季四部作(『冬』2021年刊、『春』『夏』2022年刊)は、「思想信条の違いがあるなかで、どうやって人びとが共に生きていくか」ということがテーマになっていると思います。いま世界中で分断が起きていて、自分は作家としてその分断を止めようとする側にいるつもりですけれど、と同時に一読者の立場からすれば、「アリ・スミスがいてくれるから大丈夫、希望はある」と思うぐらいの頼もしい存在です。彼女が出演するチェルトナム文学祭を観に行ったことがあるのですが、本当に素敵な方でした。正直私はあまり聞き取れていなかったのですが、通訳してくれていた方が感激して涙を流していました。言葉はわからなくても、愛にあふれる人だということが伝わってきて、忘れられません。

アリ・スミス『両方になる』『秋』『冬』『春』『夏』

いま世界中で分断が起きていて、自分もその分断を止めようとする側にいるつもりですけれど、一読者の立場からすれば、「小説家はアリ・スミスがいてくれるから大丈夫」と思う。

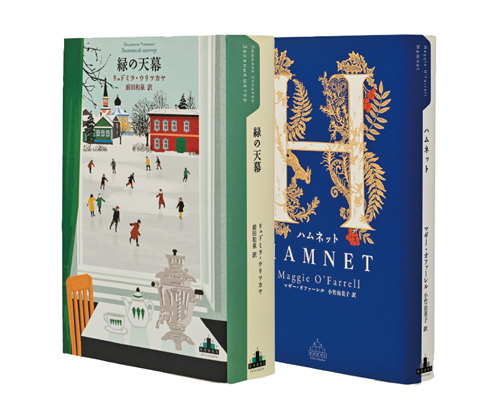

――シェイクスピアの妻を新しい視点で描いた、マギー・オファーレル『ハムネット』(2021年刊)もお読みくださっていますよね。

もし、『両方になる』を読んでいなかったら、『ハムネット』はもっと驚いたと思いますけど、本当に素敵な小説ですよね。小説は、人間の尊厳をこんな鮮やかなやり方で取り戻すこともできるんですよね。歴史は正しいものだと鵜呑みにされがちですが、誰がどう語るかによって歴史上の人物の見え方はいくらでも変わります。悪妻と呼ばれたシェイクスピアの妻しかり、アリ・スミスが描く女性アーティストしかり、歴史というものがいかに男性によって都合よく伝えられてきたかに、改めて気付かされました。

マギー・オファーレル『ハムネット』

リュドミラ・ウリツカヤ『緑の天幕』

オファーレルの小説を読んで、小説は歴史上の人物の尊厳を取り戻すこともできるんだと驚いた。遠いロシアの話だと思っていたことが、決して遠い出来事ではないと思わせてくれるのが、ウリツカヤの小説。

――リュドミラ・ウリツカヤもお読みいただいているようですね。

はい。ウリツカヤも大好きな作家で、私はとくに『通訳ダニエル・シュタイン』(2009年刊・品切れ)が好きです。昨年、ウクライナ戦争が始まって、ロシアのことを知りたいという気持ちになりましたが、戦場からのルポルタージュや、プーチンについて書かれた本を読めば、それなりの情報は知ることができるのかもしれません。でも私は、そこで物語という形式を選びたいんです。

ソナーリ・デラニヤガラ『波』(2019年刊)は、2004年のスマトラ沖大地震による津波で家族を失った女性の回想録です。スリランカで津波が起きて、私たちはニュースで何人の方が亡くなったという事実を知ることはできますが、日々の中でその事実はつい忘れてしまうんですよね。でもこうやって、『波』の場合は小説ではなく回想録ですが、被害に遭われた個々の生活の話にしてくれることで、100人亡くなれば、100人それぞれの人生があったことを、具体的にイメージすることができます。

ロシアに話を戻すと、ウリツカヤの大作『緑の天幕』(2021年刊)は、ソビエト連邦で生まれた3人の主人公を軸に、厳しい抑圧の中で生きるロシア人の姿を描いています。彼らの心情に寄り添うことで、ニュースだけではわからないことが見えてくるし、遠いロシアの話だと思っていたことが、自分の人生でも「ありえたかもしれない」と思えるようになる。それが物語の果たす大きな役割の一つではないかと思うのです。

――最後に、西さんにとって小説を読むということは、どのような意味を持つとお考えですか。

自分がピンチになったとき、寂しいとき、しんどいときに、「待てよ、この感情はなんか知っているな」と思うことがよくあります。それはだいたい、どこかの小説で読んだ、主人公や登場人物が感じたことであることが多いんです。

例えば私は以前がんを宣告されて、このまま死んでしまうかもしれないと思ったのですが、これまで数限りない小説の中で、「死ぬかも」「怖い」という気持ちをすでに疑似体験してきたんですよね。逆もそうです。シーグリッド・ヌーネス『友だち』(2020年刊)は、初老の主人公女性が親しくしていた男友だちを喪う話ですが、この本の中で、彼女はいわば私よりも先に孤独になってくれていた。死んだ人にもう会えないことのつらさ寂しさを、私よりも先に「体験してくれて」いたんです。

他にも、自分が意地悪な気持ちになったときや、知らず知らずのうちに人を傷つけてしまったときにも、「ああ、これはジュリアン・バーンズ『終わりの感覚』(2012年刊・品切れ)に出てきた、あの感じかな」とか。ものすごく単純な言い方をすると、「私はひとりじゃない」と思えることが、私にとって小説を読むことの意味の一つにはなっています。

ソナーリ・デラニヤガラ『波』

シーグリッド・ヌーネス『友だち』

この回想録は、100人が津波で亡くなれば、100の人生があったことをイメージさせる。『友だち』の主人公女性は、いわば私よりも先に孤独になってくれていたのです。

小説は法律ではなく、拘束力も命令する力もない。ただ誰かに選ばれるのを待っている一冊の本に過ぎない。そして選ばれ、読まれたとしても、そこから何を得るかは読者に圧倒的にゆだねられている。小説があることで生きてゆける、という私の気持ちも、私が小説から「得たもの」で、小説が「与えてくれた」ものではない。この、小説との距離感というか関係性を、私はとても信頼しています。

(2023.6.28)

(にし・かなこ)

波 2023年9月号より

単行本刊行時掲載

短評

- ▼Ekuni Kaori 江國香織

-

女性主人公が作家で、彼女にとって大切な存在である「あなた」もまた作家であり、だからここには文学をめぐる考察がたくさんでてくる。人生をめぐる考察も愛をめぐる考察も、いまという時代をめぐる考察も死をめぐる考察も。それらは無論言葉によって精緻にいきいきと語られるのだが、にもかかわらず、言葉があるが故の哀しみが、通奏低音として全編にひそんでいる。主人公と「あなた」をつなぐ一匹の犬が、言葉を持たずに豊かに過不足なく体現しているもの――。スリリングな、美しい、そして思索を促す小説。

- ▼barnesandnoblereview.com バーンズ・アンド・ノーブル・レビュー

-

まったくオリジナルな小説である。この作品は、わたしたちに欠けているものこそが人生の重要な一部であり、それが、およそ起こりそうにもない局面で人生に意味をもたらしてくれることを証明している。人は自分の人間性を理解するために動物を必要とすることもあり、ときには本書のような思いもかけない作品が、犬という伴侶にも劣らない慰めを与えてくれることがある。

- ▼The Wall Street Journal ウォール・ストリート・ジャーナル紙

-

死、惜別の情、愛についての深い洞察が詰めこまれた、きわめて素晴らしい作品である。

- ▼Kirkus Reviews カーカス・レビュー誌

-

静かな才気にあふれ、暗いトーンにもかかわらずどこか可笑しく、じつにエレガント。小説的なストーリー性を度外視しているので、ほとんどフィクションとは思えない。思わず息をのむほど悲痛で、しかも美しい。たぐい稀な一冊である。

プロモーションムービー

著者プロフィール

シーグリッド・ヌーネス

Nunez,Sigrid

1951年、ニューヨーク生まれ。母親はドイツから、父親はパナマからの中国系移民。バーナード大学、コロンビア大学修士を経て、書評誌の編集アシスタントを務めたあと作家活動に入る。『ニューヨーク・タイムズ』紙、『ハーパーズ』誌、『パリ・レビュー』誌などに寄稿し、ホワイティング賞、ローマ賞などを受賞。著書に『神の息に吹かれる羽根』『ミッツ ヴァージニア・ウルフのマーモセット』などがあり、『友だち』は7作目の小説作品となる。

村松潔

ムラマツ・キヨシ

1946年、東京生まれ。訳書にイアン・マキューアン『初夜』『ソーラー』『未成年』『恋するアダム』、シーグリッド・ヌーネス『友だち』、ジョン・バンヴィル『いにしえの光』、T・E・カーハート『パリ左岸のピアノ工房』、エクトール・マロ『家なき子』、ジュール・ヴェルヌ『海底二万里』、マリ=フィリップ・ジョンシュレー『あなたの迷宮のなかへ カフカへの失われた愛の手紙』など。