地上で僕らはつかの間きらめく

2,420円(税込)

発売日:2021/08/27

- 書籍

読み書きできない母に綴った僕の真実――。ベトナム系詩人の才能迸る初小説。

幼い僕を連れ、母は祖母と共に太平洋を渡った。戦争に人生を狂わされた祖母と、新天地アメリカでの生活に翻弄される母。二人の苦難は少年の僕にも影を落とすが、ある年上の少年との出会いによって、僕は初めて、生きる歓びを知る――。アメリカ文学の新たな才能による痛みと美しさに満ちた自伝的長篇。

書誌情報

| 読み仮名 | チジョウデボクラハツカノマキラメク |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |

| 装幀 | Yu Liu/Photograph、gettyimages/Photograph、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 296ページ |

| ISBN | 978-4-10-590173-8 |

| C-CODE | 0397 |

| ジャンル | 文学・評論 |

| 定価 | 2,420円 |

書評

きらめきを永遠に定着させるために

全編を満たしているのは、喪失の痛みの感覚と、その痛みにすら美を見出す著者の感性である。本作は、著者自身に境遇のよく似たベトナム系移民の語り手が、英語を十分に読むことのできない母親に宛てて手紙を書いているという形式の、自伝的要素をもつ小説ではあるが、ごくプライヴェートな回想録として抒情をたたえると同時に、この社会に対する考察と批評をはらみ、普遍性を獲得している。大事なひとを失う痛みと、私たちもまたこの社会に生きていることの痛みが、ともに読者に共有されるのだ。

三部構成をもつ本作のうち、第一部はおもに少年期の回想だ。そこには母親からの暴力の断片がいくつも差し込まれる。サイゴンと呼ばれていた都市の郊外で生まれた「僕」はそれから二年後に、母とその母とでアメリカに渡り、東海岸のコネチカット州ハートフォードに移り住む。アメリカで母は、低賃金のネイリストとしてまた工場労働者として長時間労働にいそしむ日々を送るが、その極度の疲労は、幼いときのベトナム戦争の暗い記憶と夫からの暴力のPTSDもともなって、息子への殴打に発露するのだ。

祖母は戦時下で軍人相手の売春婦をしていたころに、母の父親となる白人のアメリカ人と出会い、家庭を持った。肌の色からほぼ白人と見まがわれる母は、しかし英語ができない。言語の壁は、母をさらに精神的に追いつめていく。

「僕」も家庭内では英語を話さずに育つが、学校でいじめにあい、自己形成の過程で英語での自己表現に軸足を置くと決める。これは彼にとって、家族間だけの圧迫的な親密世界を、ぐっと外に押しひろげる決断でもあったろう。世界は、英語という言語を得たことで輝きを放ち始める。

他方で、「僕」のもうひとつの大事な自己形成は、自身が性的マイノリティであると自覚し、ゲイとしてのアイデンティティを確立することだった。それはおもに第二部で描かれる。一四歳の夏、非合法な年齢でのたばこ農場での肉体労働がもたらした、〈僕の知る夏をがらりと変え、人が普通の一日を送ることを拒んだとき季節がどこまで深い奥行きを見せるかを教えてくれることになる少年〉、トレヴァーとの出会いである。ベーグルをくれたクラスの男子への感謝と恋情が識別できなかったこれまでとははっきりと違う、欲望そのものに向き合わせてくれたトレヴァーは、二つ年上の白人で、暴力的な父親とトレーラーに暮らし、ヒップホップの50セントの曲に陶酔する薬物中毒者でもあった。

〈僕はそのときまで、白人の子供が人生の中で何かを嫌うことがあるとは思ってもいなかった。僕はその憎悪によって彼を徹底的に知りたいと思った。だってそれが、自分を見てくれる人間に対する礼儀だと僕は思うから〉

この物語が哀切なのは、「僕」とトレヴァーという民族も文化的背景も異なる少年が、自と他の境を融解させる体験をしながらともに過ごした日々が、明らかにゴージャス(=「きらめき」)な、美しい詩的なイメージによって濃密にとらえられていること、しかしそのゴージャスさがすぐにでも消えてしまいそうなかりそめのものであるとの予兆が、つねに漂っていることにある。現実世界の自分たちが置かれた貧しさ、出口のなさ、被差別、社会階級の容赦のなさを凌駕して、互いに力を与えあった唯一無二の関係は、やがて消える……。

第三部は、「僕」がニューヨークの大学に進学すべく町を出るその前夜から始まり、いわば作家として名を成すにいたる現在までが描かれる。それは、ゴージャスな輝きの残影、網膜や脳に残った光の刺激を、いかに記憶に定着させるかの試みのようにも見える。言葉にして書きつけることが、あのかりそめの輝きを保存する唯一の方法であるかのように、ときどきの思念や日常の風景やディテールを繊細に描いていく。「僕」はベトナム語で、恋しく思う、と、覚えている、が同じ単語であることをいぶかしみつつ、こういう。〈僕はあなたのことを覚えている。そしてそれ以上に恋しく思う〉。この「覚えている」のなかには、母親から暴力以上に享受した愛情、祖母への愛着も含まれる。

本書には、虐げられた者の代弁がある。自由と偉大さを掲げるアメリカという大国の、影の部分が歴然とある。しかしそれ以上にメッセージを放つのは、生きてここにいることへの喜びだろう。〈結局、僕らがこの世で生きるのは一度きり〉。オーシャン・ヴオンという若き作家が本書で描いたのは、あらゆる人間存在の、生の肯定である。

(えなみ・あみこ 書評家)

波 2021年9月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

私を支え続けてくれた、クレスト・ブックスの作家たち。

2023年4月、乳がん発覚から治療を終えるまでを綴ったノンフィクション『くもをさがす』(河出書房新社)を刊行した西加奈子さん。そこには辛い治療の日々の中で、新潮クレスト・ブックスを含む、数々の海外文学作品の一節が引用され、心の糧となっていた。

――まずは西さんと新潮クレスト・ブックスとの出会いについて教えていただけますか。

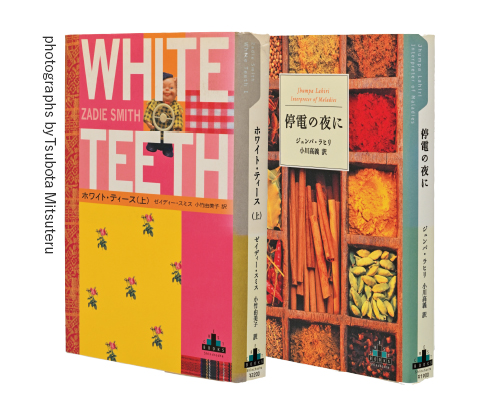

私は17歳の時にトニ・モリスンの『青い眼がほしい』(早川書房)を読んで強い感銘を受けて、それ以来、海外文学の棚によく行くようになったんです。それで、確か『来たるべき作家たち』(1998年刊)というムック本でクレストが創刊することを知ったんだと思います。最初に読んだのは、ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』(2001年刊・品切れ)で、とても衝撃を受けました。今は中公文庫に入っていて、その帯推薦文を書くときに再読しましたが、衝撃が薄れていなくて。本が出た当時はまだ9・11も起きておらず、宗教や人種の違いによる分断を今ほどは意識せずに済んだ時代でしたが、どんな宗教、人種であっても人間であることに変わりはないという著者のスタンスに心を掴まれました。

次に夢中になったのは、ジュンパ・ラヒリでした。『停電の夜に』(2000年刊)を読んで、それ以降の作品はすべて読んでいます。とりわけ、『その名にちなんで』(2004年刊・品切れ)、『低地』(2014年刊)は素晴らしく、私の中でクレスト・ブックスへの絶対的な信頼感が生まれたのもラヒリのおかげです。

彼女はカルカッタ出身の親世代と、アメリカで育った世代との違いをベースに描いていて、それは移民ならではという面もありますが、考えてみれば私たち日本人にだって世代間のギャップはあるじゃないですか。翻訳小説が好きというと、「日本とは違う遠い世界を知ることができるからですか」とよく訊かれますが、もちろんそういう面もありますけど、ベンガル出身の登場人物の中に、自分と同じ感情を見ることがある。私はそこに希望を感じるんです。スミスのように、ラヒリの筆にも静かなユーモアがあるので、悲劇も残酷なことも、人間の愚かさとして、とても身近に感じられる。

ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』(上・下)

ジュンパ・ラヒリ『停電の夜に』『その名にちなんで』『低地』

『ホワイト・ティース』は衝撃的で、20代でこの作品に出会えてよかった。今読み直しても本当に面白い。ラヒリの筆にも静かなユーモアがあるので、悲劇も残酷なことも、人間の愚かさとして、とても身近に感じられる。

――彼女は世界中の古典文学をすごく勉強されていて、文学的な土壌が豊かで、翻訳がいかに大切かを常におっしゃっていますよね。

彼女はロンドン生まれ、アメリカ育ちで、ずっと英語で教育されてきたんですよね。海外の本を読むことがすごく大きな経験だったんだろうなと想像します。でも少し前までのアメリカでは一般的にはあまり海外文学を読む習慣がなかったと聞きました。ナイジェリア出身の作家アディーチェは、大学留学で渡米したときにクラスメイトに「ナイジェリアの小説を読んだけど、夫が妻にDVする話で、とても残念な国なのね」ということを言われたそうなんですね。でも彼女は茶目っ気たっぷりに「私は『アメリカン・サイコ』を読んだけど、アメリカ人が全員サイコパスとは思わなかったわ」と返したそうです。一冊の本がその国の文化を代表できるわけもなく、私もいろんな国の翻訳小説をもっともっとたくさん読みたいと思います。

――クレスト創刊20周年の小冊子アンケートでは、ナム・リー『ボート』(2010年刊・品切れ)を「わたしの3冊」に挙げられていました。

オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』(2021年刊)では推薦文を書かせていただきましたし、移民文学で強烈な印象が残っているのは、どちらもベトナム系ですね。ナム・リーは「難民」をアイデンティティにして作品を描くことを冒頭では避けて、アイオワ、テヘラン、ヒロシマと、できるだけ違う世界を書いていますよね。それは逆に言うと、彼がどれだけ難民であることをアイデンティティにさせられてきたかの証左ではないかと思います。でもオーシャン・ヴオンは、難民という自分のアイデンティティを書くことに惑いがないように感じます。それは彼の母、祖母がストーリーの骨子であることを隠さない。自分について書く、ということはヴオンが詩人であることも大きいのかもしれませんが、とにかくパーソナルな事柄が、アーティスティックな世界へと跳躍することに繋がっている作家だと思います。同じベトナム系でも、時代の変化を感じますね。

ナム・リー『ボート』

オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』

難民をアイデンティティにしたくなかったナム・リー。自身が難民で、セクシャル・マイノリティであることを積極的に書くオーシャン・ヴオン。この10年で時代は変わった。

――では、この近年ではどのような作品をお読みになっていますか。

最近はアリ・スミスに夢中です。最初に『両方になる』(2018年刊)を読んだとき、「なんやこれ?」と驚きました。手当たり次第友人に「アリ・スミス読んだ?」と聞きまくるぐらいの衝撃でした。ゼイディー・スミスとおなじスミスで、どこか作風にも共通するところがあって、ユーモアと皮肉と優しさを感じます。登場人物を絶対に駒として扱っていないし、とても驚いたのは、実在する15世紀の画家の存在を描き直す、そのやり方です。時代を再考証する作品は過去にもあったと思うのですが、それが全く新しいものとして、現実とリンクしているのが本当に衝撃的でした。

『秋』(2020年刊)から始まる四季四部作(『冬』2021年刊、『春』『夏』2022年刊)は、「思想信条の違いがあるなかで、どうやって人びとが共に生きていくか」ということがテーマになっていると思います。いま世界中で分断が起きていて、自分は作家としてその分断を止めようとする側にいるつもりですけれど、と同時に一読者の立場からすれば、「アリ・スミスがいてくれるから大丈夫、希望はある」と思うぐらいの頼もしい存在です。彼女が出演するチェルトナム文学祭を観に行ったことがあるのですが、本当に素敵な方でした。正直私はあまり聞き取れていなかったのですが、通訳してくれていた方が感激して涙を流していました。言葉はわからなくても、愛にあふれる人だということが伝わってきて、忘れられません。

アリ・スミス『両方になる』『秋』『冬』『春』『夏』

いま世界中で分断が起きていて、自分もその分断を止めようとする側にいるつもりですけれど、一読者の立場からすれば、「小説家はアリ・スミスがいてくれるから大丈夫」と思う。

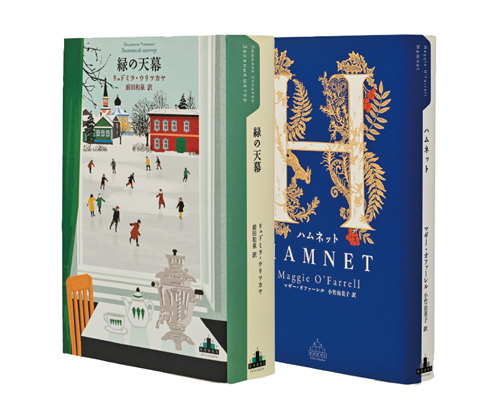

――シェイクスピアの妻を新しい視点で描いた、マギー・オファーレル『ハムネット』(2021年刊)もお読みくださっていますよね。

もし、『両方になる』を読んでいなかったら、『ハムネット』はもっと驚いたと思いますけど、本当に素敵な小説ですよね。小説は、人間の尊厳をこんな鮮やかなやり方で取り戻すこともできるんですよね。歴史は正しいものだと鵜呑みにされがちですが、誰がどう語るかによって歴史上の人物の見え方はいくらでも変わります。悪妻と呼ばれたシェイクスピアの妻しかり、アリ・スミスが描く女性アーティストしかり、歴史というものがいかに男性によって都合よく伝えられてきたかに、改めて気付かされました。

マギー・オファーレル『ハムネット』

リュドミラ・ウリツカヤ『緑の天幕』

オファーレルの小説を読んで、小説は歴史上の人物の尊厳を取り戻すこともできるんだと驚いた。遠いロシアの話だと思っていたことが、決して遠い出来事ではないと思わせてくれるのが、ウリツカヤの小説。

――リュドミラ・ウリツカヤもお読みいただいているようですね。

はい。ウリツカヤも大好きな作家で、私はとくに『通訳ダニエル・シュタイン』(2009年刊・品切れ)が好きです。昨年、ウクライナ戦争が始まって、ロシアのことを知りたいという気持ちになりましたが、戦場からのルポルタージュや、プーチンについて書かれた本を読めば、それなりの情報は知ることができるのかもしれません。でも私は、そこで物語という形式を選びたいんです。

ソナーリ・デラニヤガラ『波』(2019年刊)は、2004年のスマトラ沖大地震による津波で家族を失った女性の回想録です。スリランカで津波が起きて、私たちはニュースで何人の方が亡くなったという事実を知ることはできますが、日々の中でその事実はつい忘れてしまうんですよね。でもこうやって、『波』の場合は小説ではなく回想録ですが、被害に遭われた個々の生活の話にしてくれることで、100人亡くなれば、100人それぞれの人生があったことを、具体的にイメージすることができます。

ロシアに話を戻すと、ウリツカヤの大作『緑の天幕』(2021年刊)は、ソビエト連邦で生まれた3人の主人公を軸に、厳しい抑圧の中で生きるロシア人の姿を描いています。彼らの心情に寄り添うことで、ニュースだけではわからないことが見えてくるし、遠いロシアの話だと思っていたことが、自分の人生でも「ありえたかもしれない」と思えるようになる。それが物語の果たす大きな役割の一つではないかと思うのです。

――最後に、西さんにとって小説を読むということは、どのような意味を持つとお考えですか。

自分がピンチになったとき、寂しいとき、しんどいときに、「待てよ、この感情はなんか知っているな」と思うことがよくあります。それはだいたい、どこかの小説で読んだ、主人公や登場人物が感じたことであることが多いんです。

例えば私は以前がんを宣告されて、このまま死んでしまうかもしれないと思ったのですが、これまで数限りない小説の中で、「死ぬかも」「怖い」という気持ちをすでに疑似体験してきたんですよね。逆もそうです。シーグリッド・ヌーネス『友だち』(2020年刊)は、初老の主人公女性が親しくしていた男友だちを喪う話ですが、この本の中で、彼女はいわば私よりも先に孤独になってくれていた。死んだ人にもう会えないことのつらさ寂しさを、私よりも先に「体験してくれて」いたんです。

他にも、自分が意地悪な気持ちになったときや、知らず知らずのうちに人を傷つけてしまったときにも、「ああ、これはジュリアン・バーンズ『終わりの感覚』(2012年刊・品切れ)に出てきた、あの感じかな」とか。ものすごく単純な言い方をすると、「私はひとりじゃない」と思えることが、私にとって小説を読むことの意味の一つにはなっています。

ソナーリ・デラニヤガラ『波』

シーグリッド・ヌーネス『友だち』

この回想録は、100人が津波で亡くなれば、100の人生があったことをイメージさせる。『友だち』の主人公女性は、いわば私よりも先に孤独になってくれていたのです。

小説は法律ではなく、拘束力も命令する力もない。ただ誰かに選ばれるのを待っている一冊の本に過ぎない。そして選ばれ、読まれたとしても、そこから何を得るかは読者に圧倒的にゆだねられている。小説があることで生きてゆける、という私の気持ちも、私が小説から「得たもの」で、小説が「与えてくれた」ものではない。この、小説との距離感というか関係性を、私はとても信頼しています。

(2023.6.28)

(にし・かなこ)

波 2023年9月号より

単行本刊行時掲載

初の小説と、母との別れ。

幼くしてベトナムからアメリカに渡り、11歳まで文字が読めなかった少年は、長じて数々の栄誉を手にする若き詩人となった。そして2019年、初の長篇小説がベストセラーに。母の急逝を経た作家が、自身と小説について語る。

ロサンゼルス・タイムズ 2020年1月8日付より

聞き手:マーティン・ウォルク

翻訳:木原善彦

詩人であり小説家でもあるオーシャン・ヴオンに言わせると、2019年は“ジェットコースター”のような一年だった。6月に刊行された小説デビュー作『地上で僕らはつかの間きらめく』は各紙誌で絶賛され、瞬く間にベストセラーとなった。

9月にはマッカーサー財団から“天才”助成金を受けることが決まり、少なくとも今後5年間は経済的な心配をする必要がなくなった。それから6週間もしないうちに、母のローズがステージ4の乳がんと診断され、間もなく51歳で亡くなった。

母の死は“大きな裂傷”であり、今もそれは癒えていない、とヴオンはインタビューで答えた。しかし他方で、25年間ネイルサロンで働いていた母に、作家として成功する姿を見てもらえたことを彼は喜んでいる。

「母はこの10年間、ようやく楽しく暮らせるようになっていました。僕も成功して、親孝行ができました。これができる人は多くありません」と彼は言う。「母の苦労がこうして実を結ぶのを見せることができたのは、僕にとって大変幸せなことです」

ベトナムの米農家に生まれ、2歳のときに難民としてアメリカにやって来たヴオンは、2016年に『射出孔のある夜空』[訳注:「射出孔」とは銃弾が体を抜けていった穴のこと]で文壇に登場した。この詩集はエミリー・ディキンソンと比較され、賞金5万ドルのホワイティング賞をはじめとして、詩の世界の最高の栄誉をいくつも獲得した。

『地上で僕らはつかの間きらめく』は主人公が母親に宛てて書いた手紙という形式の小説だが、その母親は英語をほとんど話せず、読むことはまったくできない。ヴオン自身の詩からタイトルを取ったこの小説は、“白さ”、男らしさ、暴力、そしてアメリカとベトナムとの苦難に満ちた関係といったテーマを扱っている。

批評家のステフ・チャは彼の小説を「持続的な美しさと叙情、熱情と無情、ほとんど休止なしで巧みに震える高音の連続から成る本」と評している。

この本は虚構と回想録の間、そして詩と散文の間にある境界線を曖昧にする。表現は叙情的で、言葉は削り込まれ、警句の集まりのようだ。本の中心近くに置かれた章は全体が、主人公の恋人を偲ぶ散文詩であり、ヴオンの憧れる作家の一人、アレン・ギンズバーグを彷彿とさせる感情の発露だ。

詩を書くのも散文を書くのもどちらも苦にならないと言うヴオンは、両者を「エネルギーの伝導体」の違いだと表現する。「僕はむしろ、同じエネルギーを違う伝導体に注ぎ込んだときに、結局何が伝わるかを見届けることに興味があります」

ヴオンはしばしばこういう言い回しをする。31歳の彼は深く文学を愛する作家で、マサチューセッツ大学アマースト校の准教授としてアメリカ文学の正典を研究している。そして自分に影響を与えた作家として、ジェイムズ・ボールドウィン、トニ・モリスン、ウィリアム・フォークナー、ジョン・アシュベリーなどを挙げる。

ヴオンはコネチカット州ハートフォードの労働者階級の暮らす地域で、母親と祖母と伯母に育てられた。ヴオンは11歳になるまで文字を読めなかった。

驚くべきことに、彼は小説の着想の源として、1851年に出版されたハーマン・メルヴィルの名作『白鯨』を挙げる。実験的な形式、“白さ”、男らしさ、アメリカの“明白な運命”[訳注:米国の拡張主義は神に与えられた使命だとする考え方]についての思索がその理由だ。「『地上で僕らはつかの間きらめく』は、ベトナム系アメリカ人であることと同様に、“白さ”についての物語でもあります」とヴオンは言う。

そして彼はトレヴァーという登場人物を例に挙げる。トレヴァーはコネチカット州のたばこ農家の貧しい孫で、リトル・ドッグと呼ばれる語り手は彼と肉体関係を持つ。「僕はこの本で、特にニューイングランドの労働者階級における白人の男らしさとは何か、と真剣に考えました」とヴオンは言う。「ニューイングランドで育ち、そこの学校に通った僕は、男らしさに深く根ざした毒が、大人か子供かを問わず、周りの男たちにどれほど破壊的な影響を及ぼすかを目の当たりにしました」

戦争の暴力はこの小説の中心的なモチーフであり、すべての主要登場人物に影響を与えている。中でも世代を超えて大きな影響を持っているのがベトナム戦争だ。語り手の母と祖母はベトナム戦争を経験している。小説の最初の方に置かれた、胸が苦しくなる場面では、アカゲザルに対する野蛮な行為と、リトル・ドッグの祖母と母が緊迫した検問所で兵士のライフルと向き合う場面が重ねられる。ヴオンの言葉を借りるなら、そこでは「銃を後ろ盾にした通行許可と蛇腹式の柵とが二つの世界を区切っている」。

「僕はあの戦争にまつわる善と悪との物語には興味がありません。400万人以上の民間人と6万のアメリカ兵を失った戦争に勝者はいません」とヴオンは言う。「僕が興味を持ったのは、人間の暴力が残した遺産を調べ、そこにある無意味かつ不条理な原理を見つけることでした」

禅宗の仏教徒であり、自らを菜食主義の平和主義者と称するヴオンは、この場面にはそうした自分のアイデンティティーの一部が反映されていると語り、自分が特定コミュニティーの“案内役”と決めつけられることにいらだちを感じている。

「多くの批評家は“これは移民の物語だ”とか、“ゲイの物語だ”とか、ひょっとすると“労働者階級の話だ”などと言うでしょう。でも、作家は単にそれだけの存在ではありません……人間が子供たちに爆弾を浴びせるのも不思議ではありません。だって僕たちはアカゲザルみたいな動物を拷問するような生物種なのですから」

小説の中でも、現実の人生と同じように、ベトナム人とアメリカ人の経験が長年の戦争とその余波によって密接に絡み合っている。ヴオンの祖父はアメリカの軍人であり、著者は戦争という暴力が自分――ベトナム系アメリカ人の詩人――を生み出した奇妙な力学について頻繁に考察を加える。ヴオンは公共放送網のインタビューで、「僕と戦争との間には興味深い緊張関係があります。だって、戦争がなければ僕はここにいないはずですから」と語っている。「アメリカ人であるということの本当の意味は、その緊張関係を認めることなのです」

最近の数か月間には、マッカーサー財団助成金受給と母親の死という激しい落差があった。

5年間で62万5千ドルを受け取ることのできるマッカーサー助成金の知らせは降って湧いた出来事だった。財団は別の用件のふりをして彼に連絡し、理事会とスピーカーフォンをつないだのだった。ヴオンは作家としても教師としても成功を収めているが、親戚が多くて時折、緊急の無心に来ることもあるので、その役に立つだろうと言う。「これはつまり、すべての緊急事態にあらかじめ備えができるということです」と彼は言う。「恐怖や不安なしに仕事ができるというのは、どんな作家にとっても最大の贈り物です」

11月に母親が亡くなったことは、彼にとって大変な試練だった。「悲しみはそれ自体が一つの世界です」と彼は言う。「いや、一つの国と言った方がいいかな。そして僕はその国を訪れたばかりの移民です。よその国に行ったときと同じように、そこ独自の法律やルール、物理規則を学ばなければなりませんし、一度に学べるものでもありません。だから、調子のよい日もあれば悪い日もあるのです」

“When everything changed: Novelist Ocean Vuong reflects on a year of intense highs and lows”

First published on The Los Angeles Times, Jan. 8, 2020.

(オーシャン・ヴオン)

詩人が母に向けた鮮烈なデビュー作

「海」と名付けられたベトナム系作家が紡ぐ血と涙と救いにあふれた赤裸々な手紙。

オーシャン。印象的な名前だ。1988年10月にベトナムのホーチミンに生まれ、幼い頃に家族とともに米国に移住。母は読み書きができず、いまだに英語が得意ではない。ある夏の日、彼女が勤め先のネールサロンで「

オーシャン・ヴオンはすごい人だ。詩人として2017年にT・S・エリオット賞(近年の受賞者にはデレク・ウォルコット、シェイマス・ヒーニーらが並ぶ)を受賞、2019年には俗に天才賞とも呼ばれるマッカーサー奨学金(古くはギャディス、ピンチョン、リチャード・パワーズ、新しいところではジュノ・ディアス、ベン・ラーナーらが受給)を与えられ、既に押しも押されもしない高い評価を得ている。

そんな詩人が、母に宛てた手紙という形式の自伝的な小説を発表したのは昨年のことだった。そこに綴られているのは、英語が話せず学校でいじめられ、家では母から暴力を振るわれた子供時代、たばこ農場で知り合った青年に恋をしたハイスクール時代、そして詩人となった現在までのさまざまな出来事。時に赤裸々で、時にごく日常的な場面の一つ一つが魔法のようなヴオンの筆で恐ろしいほどの輝きを放つ。このデビュー小説はあっという間に大評判を呼び、PEN/フォークナー賞の最終候補にもなった。

私は初読で一息に、まさに舐めるように読んだ。とてももったいなくて読み急ぐなどということはできない、しかし途中では息を継ぐことができない、そんな言葉の集まりだった。文字の読めない母親に宛てた手紙には血と涙と救いがあふれていた。

(きはら・よしひこ)

波 2020年9月号より

短評

- ▼Nishi Kanako 西加奈子

-

百合の名を持つラン、薔薇の名を持つ娘のホン、そしてその息子のリトル・ドッグ。彼らは1990年にアメリカにやって来たベトナム人の家族だ。息子は母に、読まれることのない手紙を書く。母を、そして祖母を描くことは、そのまま戦争を描くことになり、それぞれの記憶は残酷な洪水となって彼らを襲う。痛みそのもののような彼らの人生はしかし、ある美しさを孕む。その美しさがどこで生まれ、どのようにして発見されるのかを知る時、あなたは息を呑むだろう。彼らの痛みは、その痛みの分だけ花開き、決して枯れることはない。

- ▼Paris Review パリス・レビュー

-

オーシャン・ヴオンの小説デビュー作を読んでいると、小さく折り畳まれた紙切れが目の前で大きな一枚に広げられていくのを見ているような感じがする。彼が私たちに見せてくれるのは、与えられたものに対する観察と敬意、生命への畏怖、そして生き延びることの代償である。

- ▼Esquire エスクァイア

-

ひりひりした生々しさと大胆不敵な態度。ヴオンは詩に劣らない輝きと自信を具えた散文で、世代間に横たわる傷を癒やす物語の力を探る。

著者プロフィール

オーシャン・ヴオン

Ocean,Vuong

1988年、ベトナム・ホーチミン市生まれ。幼少時に母や祖母とともにアメリカに移住。ニューヨーク市立大学ブルックリン校にて、詩人で小説家のベン・ラーナーのもとで学ぶ。2021年8月現在はマサチューセッツ大学アマースト校で創作を教えている。詩作では早くから高く評価され、T.S.エリオット賞を受賞。「天才奨学金」と呼ばれるマッカーサー・フェローシップにも選ばれている。詩集にBurnings(2010)、Night Sky with Exit Wounds(2016)など。小説では『地上で僕らはつかの間きらめく』がデビュー作。

木原善彦

キハラ・ヨシヒコ

1967年生まれ。大阪大学教授。訳書にトマス・ピンチョン『逆光』、リチャード・パワーズ『オーバーストーリー』、アリ・スミス『両方になる』『夏』、オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』、ジョン・ケネディ・トゥール『愚か者同盟』、ジャネット・ウィンターソン『フランキスシュタイン』など。ウィリアム・ギャディス『JR』の翻訳で日本翻訳大賞を受賞。著書に『実験する小説たち――物語るとは別の仕方で』『アイロニーはなぜ伝わるのか?』など。