冬

2,530円(税込)

発売日:2021/10/29

- 書籍

不協和音の時代に生まれるメロディを描く、21世紀のクリスマス・キャロル。

年末の帰省で母に紹介するはずだった恋人と大喧嘩した男が、代わりに移民の女性を連れてきた。だが、実業家を引退し孤独に暮らすその母は、すっかり塞ぎ込んでいる。そこで息子は、母とは正反対の性格の伯母を呼び寄せた。水と油の人々の化学反応は、クリスマスをどう彩るのか。英のEU離脱が背景の「四季四部作」冬篇。

書誌情報

| 読み仮名 | フユ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |

| 装幀 | Sora Mizusawa/イラストレーション、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 336ページ |

| ISBN | 978-4-10-590175-2 |

| C-CODE | 0397 |

| ジャンル | 文学・評論 |

| 定価 | 2,530円 |

書評

分断を抱えながら手を伸ばす

この小説は「神は死んだ。」という聞き慣れた一文からはじまり、続いて

物語は2016年のクリスマスイブの朝からはじまる。とはいえ状況はクリスマスイブの朝と聞いて連想するようなすがすがしさからはかけ離れている。コーンウォールで一人暮らしをしている元実業家のソフィアは、明らかに問題を抱えている。しかしそれに対処するために訪れた眼科医は何の役にも立たず、取引のある銀行では若い銀行員は不毛な会話を吹っかけるばかりで現金の引き出しもできない。

いっぽう彼女の息子アートも問題を抱えている。政治的信条のちがいから恋人シャーロットと決裂し、ツイッターを彼女に乗っ取られてしまったのだ。シャーロットはEU離脱の国民投票以来、分断されてしまった国民の怒りをイギリス政府が政治利用していることに危機感を感じている。そもそもそれ以前から、政治は利権の道具に成り下がっていると彼女は訴える。彼女は現在の政治で取りこぼされ不当な目に遭っている人々、脅かされている地球環境にいちいち共感し、腹を立てる。しかし、アートはそうではない。自己責任、という言葉を彼は口にする。イギリスに住むイギリス人であり、シスジェンダーでヘテロセクシャルの男性であり、大企業から収入を得つつネイチャー・ライターとしてそこそこの読者を獲得している彼は、「政治的なことは苦手なんだよね」と言う。「僕がやってることは本質的に、政治とは無縁」だと。シャーロットが彼のツイッターアカウントを炎上させた結果、「おまえが女なら、今頃は殺人予告を送っていただろう」というリプライが来るが、彼はそれが政治的な問題であることも自分が当事者であることも理解しない。それよりも彼にとっての一大事は、クリスマスに恋人を連れていくと母に告げてしまったことだ。彼は寒空の下バス停に3時間も座り続けていたピアスだらけの女の子に声をかけ、シャーロット役に雇って実家に連れて行くことにする。アートからしてみれば、ずいぶん年下の女の子だ。二十歳そこそこで、名前はラックス。ソフィアの具合がよくないことから、三十年来不仲の彼女の姉アイリスも呼ぶ羽目になり、コーンウォールのソフィアの古い屋敷で束の間、四人が顔を突き合わせて時間をともにすることになる。

ソフィアがアイリスと不仲なのは、アイリスが警察からも目をつけられている過激な政治活動家であるせいだった。彼女はごく若いころから家族の戸惑いと怒りをものともせず、仲間とともに人生をまっすぐに政治活動に捧げる。あんなのはよそで起きている話ではないかと疑問を呈する妹に、彼女は言う。「でも、ここで起きても不思議じゃない」「ていうか、“ここ”って何か教えてほしいわ。どこも“ここ”でしょ?」。それは時空を超えてアートに、そして本書を読んでいる私たちに突きつけられる言葉だ。私はアートが目の前にしていながら見過ごしているいくつかのことに、アートよりは少し早く気づくことができる。けれど、私自身が目の前にしていながら見過ごしているいくつものことは? 実際、この世の中にはひどいことが多すぎて、すべてに気を配りすべてに怒りを表明するなんて不可能だ。私は、私こそ切り離すことに長けていることに気づく。もしかしたらソフィアが抱えている問題は、そのことを指し示しているのかもしれない。はじめからソフィアには、切断された頭部の幻影がつきまとう。彼女はそれをときには邪険にしつつも慈しむ態度を見せる。頭部は物語が進むにつれて次第に変化し、実在の彫刻家バーバラ・ヘップワースの作品へと変質していく。バーバラ・ヘップワースの彫刻は、ソフィアにとっては若いころの秘密の愛の象徴であり、同時に次世代に引き継がせたくないと願う暗い歴史の象徴でもある。

ソフィアとアイリス、アートは、ラックスの飾らない率直なふるまいによって家族のつながりを回復していく。同時にラックスの、「今までに目にした中で、いちばん美しかったもの」の話は、分断し、分断されることに慣れ切った私たちへの答えともなっている。それは、外国の図書館に所蔵されている古い本のページに残されていた薔薇のつぼみの痕跡だ。アートがわずかなヒントからそれを探し当てるとき、もはや痕跡でしかないその小さなつぼみの茎が必死に文字へと伸びる姿は、本書が私たちへと向けて伸ばす手と重なる。さまざまなレベルでの分断を抱え込みながら、それでもあきらめずに手を伸ばすのだと、伸ばされたこの手を取ってほしいと、本書は呼びかけていると私は思う。

(ふじの・かおり 作家)

波 2021年11月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

私を支え続けてくれた、クレスト・ブックスの作家たち。

2023年4月、乳がん発覚から治療を終えるまでを綴ったノンフィクション『くもをさがす』(河出書房新社)を刊行した西加奈子さん。そこには辛い治療の日々の中で、新潮クレスト・ブックスを含む、数々の海外文学作品の一節が引用され、心の糧となっていた。

――まずは西さんと新潮クレスト・ブックスとの出会いについて教えていただけますか。

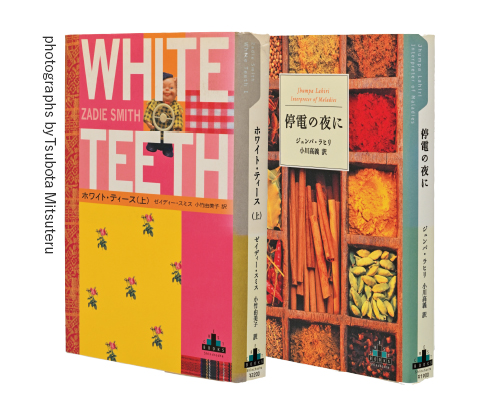

私は17歳の時にトニ・モリスンの『青い眼がほしい』(早川書房)を読んで強い感銘を受けて、それ以来、海外文学の棚によく行くようになったんです。それで、確か『来たるべき作家たち』(1998年刊)というムック本でクレストが創刊することを知ったんだと思います。最初に読んだのは、ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』(2001年刊・品切れ)で、とても衝撃を受けました。今は中公文庫に入っていて、その帯推薦文を書くときに再読しましたが、衝撃が薄れていなくて。本が出た当時はまだ9・11も起きておらず、宗教や人種の違いによる分断を今ほどは意識せずに済んだ時代でしたが、どんな宗教、人種であっても人間であることに変わりはないという著者のスタンスに心を掴まれました。

次に夢中になったのは、ジュンパ・ラヒリでした。『停電の夜に』(2000年刊)を読んで、それ以降の作品はすべて読んでいます。とりわけ、『その名にちなんで』(2004年刊・品切れ)、『低地』(2014年刊)は素晴らしく、私の中でクレスト・ブックスへの絶対的な信頼感が生まれたのもラヒリのおかげです。

彼女はカルカッタ出身の親世代と、アメリカで育った世代との違いをベースに描いていて、それは移民ならではという面もありますが、考えてみれば私たち日本人にだって世代間のギャップはあるじゃないですか。翻訳小説が好きというと、「日本とは違う遠い世界を知ることができるからですか」とよく訊かれますが、もちろんそういう面もありますけど、ベンガル出身の登場人物の中に、自分と同じ感情を見ることがある。私はそこに希望を感じるんです。スミスのように、ラヒリの筆にも静かなユーモアがあるので、悲劇も残酷なことも、人間の愚かさとして、とても身近に感じられる。

ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』(上・下)

ジュンパ・ラヒリ『停電の夜に』『その名にちなんで』『低地』

『ホワイト・ティース』は衝撃的で、20代でこの作品に出会えてよかった。今読み直しても本当に面白い。ラヒリの筆にも静かなユーモアがあるので、悲劇も残酷なことも、人間の愚かさとして、とても身近に感じられる。

――彼女は世界中の古典文学をすごく勉強されていて、文学的な土壌が豊かで、翻訳がいかに大切かを常におっしゃっていますよね。

彼女はロンドン生まれ、アメリカ育ちで、ずっと英語で教育されてきたんですよね。海外の本を読むことがすごく大きな経験だったんだろうなと想像します。でも少し前までのアメリカでは一般的にはあまり海外文学を読む習慣がなかったと聞きました。ナイジェリア出身の作家アディーチェは、大学留学で渡米したときにクラスメイトに「ナイジェリアの小説を読んだけど、夫が妻にDVする話で、とても残念な国なのね」ということを言われたそうなんですね。でも彼女は茶目っ気たっぷりに「私は『アメリカン・サイコ』を読んだけど、アメリカ人が全員サイコパスとは思わなかったわ」と返したそうです。一冊の本がその国の文化を代表できるわけもなく、私もいろんな国の翻訳小説をもっともっとたくさん読みたいと思います。

――クレスト創刊20周年の小冊子アンケートでは、ナム・リー『ボート』(2010年刊・品切れ)を「わたしの3冊」に挙げられていました。

オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』(2021年刊)では推薦文を書かせていただきましたし、移民文学で強烈な印象が残っているのは、どちらもベトナム系ですね。ナム・リーは「難民」をアイデンティティにして作品を描くことを冒頭では避けて、アイオワ、テヘラン、ヒロシマと、できるだけ違う世界を書いていますよね。それは逆に言うと、彼がどれだけ難民であることをアイデンティティにさせられてきたかの証左ではないかと思います。でもオーシャン・ヴオンは、難民という自分のアイデンティティを書くことに惑いがないように感じます。それは彼の母、祖母がストーリーの骨子であることを隠さない。自分について書く、ということはヴオンが詩人であることも大きいのかもしれませんが、とにかくパーソナルな事柄が、アーティスティックな世界へと跳躍することに繋がっている作家だと思います。同じベトナム系でも、時代の変化を感じますね。

ナム・リー『ボート』

オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』

難民をアイデンティティにしたくなかったナム・リー。自身が難民で、セクシャル・マイノリティであることを積極的に書くオーシャン・ヴオン。この10年で時代は変わった。

――では、この近年ではどのような作品をお読みになっていますか。

最近はアリ・スミスに夢中です。最初に『両方になる』(2018年刊)を読んだとき、「なんやこれ?」と驚きました。手当たり次第友人に「アリ・スミス読んだ?」と聞きまくるぐらいの衝撃でした。ゼイディー・スミスとおなじスミスで、どこか作風にも共通するところがあって、ユーモアと皮肉と優しさを感じます。登場人物を絶対に駒として扱っていないし、とても驚いたのは、実在する15世紀の画家の存在を描き直す、そのやり方です。時代を再考証する作品は過去にもあったと思うのですが、それが全く新しいものとして、現実とリンクしているのが本当に衝撃的でした。

『秋』(2020年刊)から始まる四季四部作(『冬』2021年刊、『春』『夏』2022年刊)は、「思想信条の違いがあるなかで、どうやって人びとが共に生きていくか」ということがテーマになっていると思います。いま世界中で分断が起きていて、自分は作家としてその分断を止めようとする側にいるつもりですけれど、と同時に一読者の立場からすれば、「アリ・スミスがいてくれるから大丈夫、希望はある」と思うぐらいの頼もしい存在です。彼女が出演するチェルトナム文学祭を観に行ったことがあるのですが、本当に素敵な方でした。正直私はあまり聞き取れていなかったのですが、通訳してくれていた方が感激して涙を流していました。言葉はわからなくても、愛にあふれる人だということが伝わってきて、忘れられません。

アリ・スミス『両方になる』『秋』『冬』『春』『夏』

いま世界中で分断が起きていて、自分もその分断を止めようとする側にいるつもりですけれど、一読者の立場からすれば、「小説家はアリ・スミスがいてくれるから大丈夫」と思う。

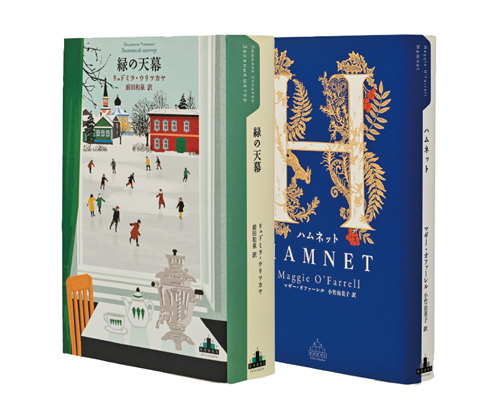

――シェイクスピアの妻を新しい視点で描いた、マギー・オファーレル『ハムネット』(2021年刊)もお読みくださっていますよね。

もし、『両方になる』を読んでいなかったら、『ハムネット』はもっと驚いたと思いますけど、本当に素敵な小説ですよね。小説は、人間の尊厳をこんな鮮やかなやり方で取り戻すこともできるんですよね。歴史は正しいものだと鵜呑みにされがちですが、誰がどう語るかによって歴史上の人物の見え方はいくらでも変わります。悪妻と呼ばれたシェイクスピアの妻しかり、アリ・スミスが描く女性アーティストしかり、歴史というものがいかに男性によって都合よく伝えられてきたかに、改めて気付かされました。

マギー・オファーレル『ハムネット』

リュドミラ・ウリツカヤ『緑の天幕』

オファーレルの小説を読んで、小説は歴史上の人物の尊厳を取り戻すこともできるんだと驚いた。遠いロシアの話だと思っていたことが、決して遠い出来事ではないと思わせてくれるのが、ウリツカヤの小説。

――リュドミラ・ウリツカヤもお読みいただいているようですね。

はい。ウリツカヤも大好きな作家で、私はとくに『通訳ダニエル・シュタイン』(2009年刊・品切れ)が好きです。昨年、ウクライナ戦争が始まって、ロシアのことを知りたいという気持ちになりましたが、戦場からのルポルタージュや、プーチンについて書かれた本を読めば、それなりの情報は知ることができるのかもしれません。でも私は、そこで物語という形式を選びたいんです。

ソナーリ・デラニヤガラ『波』(2019年刊)は、2004年のスマトラ沖大地震による津波で家族を失った女性の回想録です。スリランカで津波が起きて、私たちはニュースで何人の方が亡くなったという事実を知ることはできますが、日々の中でその事実はつい忘れてしまうんですよね。でもこうやって、『波』の場合は小説ではなく回想録ですが、被害に遭われた個々の生活の話にしてくれることで、100人亡くなれば、100人それぞれの人生があったことを、具体的にイメージすることができます。

ロシアに話を戻すと、ウリツカヤの大作『緑の天幕』(2021年刊)は、ソビエト連邦で生まれた3人の主人公を軸に、厳しい抑圧の中で生きるロシア人の姿を描いています。彼らの心情に寄り添うことで、ニュースだけではわからないことが見えてくるし、遠いロシアの話だと思っていたことが、自分の人生でも「ありえたかもしれない」と思えるようになる。それが物語の果たす大きな役割の一つではないかと思うのです。

――最後に、西さんにとって小説を読むということは、どのような意味を持つとお考えですか。

自分がピンチになったとき、寂しいとき、しんどいときに、「待てよ、この感情はなんか知っているな」と思うことがよくあります。それはだいたい、どこかの小説で読んだ、主人公や登場人物が感じたことであることが多いんです。

例えば私は以前がんを宣告されて、このまま死んでしまうかもしれないと思ったのですが、これまで数限りない小説の中で、「死ぬかも」「怖い」という気持ちをすでに疑似体験してきたんですよね。逆もそうです。シーグリッド・ヌーネス『友だち』(2020年刊)は、初老の主人公女性が親しくしていた男友だちを喪う話ですが、この本の中で、彼女はいわば私よりも先に孤独になってくれていた。死んだ人にもう会えないことのつらさ寂しさを、私よりも先に「体験してくれて」いたんです。

他にも、自分が意地悪な気持ちになったときや、知らず知らずのうちに人を傷つけてしまったときにも、「ああ、これはジュリアン・バーンズ『終わりの感覚』(2012年刊・品切れ)に出てきた、あの感じかな」とか。ものすごく単純な言い方をすると、「私はひとりじゃない」と思えることが、私にとって小説を読むことの意味の一つにはなっています。

ソナーリ・デラニヤガラ『波』

シーグリッド・ヌーネス『友だち』

この回想録は、100人が津波で亡くなれば、100の人生があったことをイメージさせる。『友だち』の主人公女性は、いわば私よりも先に孤独になってくれていたのです。

小説は法律ではなく、拘束力も命令する力もない。ただ誰かに選ばれるのを待っている一冊の本に過ぎない。そして選ばれ、読まれたとしても、そこから何を得るかは読者に圧倒的にゆだねられている。小説があることで生きてゆける、という私の気持ちも、私が小説から「得たもの」で、小説が「与えてくれた」ものではない。この、小説との距離感というか関係性を、私はとても信頼しています。

(2023.6.28)

(にし・かなこ)

波 2023年9月号より

単行本刊行時掲載

バラバラな世界とバラ色の夢

2022年6月に刊行された『夏』をもって完結したアリ・スミスの「四季四部作」。その不思議な面白さを訳者の木原善彦さんに解説していただきました。

スコットランドの小説家、アリ・スミスが2016年から2020年にかけて次々に発表した四季四部作が順調に邦訳・刊行され、ついに6月末の『夏』で完結した。すでに訳者あとがきに記したように、このシリーズは作者が先に四冊の刊行スケジュール(およそ一年三か月ごと)を決め、同時代に起きていることを随時取り入れながら執筆するという形で企画され、その通りに実行されたのだが、いくつもの偶然によって、イギリスのEU離脱国民投票から新型コロナウイルス感染症の世界的流行へとつながる激動の時代を映すことになった。英米の書評でも、「時代の空気を見事に切り取っている」と非常に高く評価されている。

しかしアリ・スミス作品の魅力を一言で言うのはとても難しい。普段、小説を読み慣れている人でもそのスタイルには戸惑うかもしれない。私は『秋』の訳者あとがきでスミスの小説について「読むと元気が出る」「心が軽くなる」という一種の効能に触れたが、これはあまり説明になっていない。軽妙洒脱な言葉遊びは魅力の一つだが、もっと大きな部分での面白さは説明しづらい。読者(原著でも訳書でも)の感想の中には、「話や時間が行ったり来たりするので分かりにくい」といったものもある。要するに彼女の小説のとらえにくさは、絵画技法になぞらえるなら“コラージュ”風になっている点にある。

ではここで、なぜスミスは同時代の世界を描くのに単線的で分かりやすい(いわゆる“小説”らしい)語りではなく、あえてコラージュを用いるのか、と考えてみよう。

たとえば遠い将来、新型コロナ感染症の世界的流行をリアルタイムで知らない人に対して、2020年春に私たちがこの日本で置かれていた状況を伝えようとするとき、皆さんならどうするだろうか? 当時の感染者数・死者数のグラフを提示する? 観光客や買い物客の数を示すグラフ? 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の議事録を抜粋する? そんなふうに視点が一貫していれば分かりやすいし、危機的な状況もそれなりに伝わるだろう。しかしこの方向性では私たちの生活実感とは大きくかけ離れた情報になるのではないか。私たちが生きる空間は実際にははるかにもっと雑多なはずだ。

ではやや方針を変えて、当時の新聞記事やニュース、ツイートや写真を集め、編集して見せるという方略はどうだろう。その際に、マスクや消毒薬が品切れしたドラッグストアの様子、「人流」「オーバーシュート」などの新語や意味不明な術語の氾濫する記事、病院で防護服が足りないからと大阪市が市民から集めた大量の雨合羽の写真、突然あちこちに出現したアマビエの絵、都市の活動が停滞したことで急に透明度が増したという川や運河の写真などがあれば、特にライブ感のある当時の様子を伝えることができるかもしれない。

スミスの四部作に見られるコラージュは、この後者の“多様性”志向的な方略を反映したものだ。しかも彼女の小説の場合には、冗長な説明はできるだけ省きつつ、他方では、コラージュされた各要素をよく見ると互いの連関が見いだせるよう絶妙に計算されている。ジグソーパズル的なピースの一つ一つを眺めるだけでも興味深いが、ピース同士がぴったりはまったときには独特な喜びがある。

SNSに氾濫する恐ろしい言葉の寄せ集めや、初読では誰が見ているものか分かりにくい夢の描写(物語が進むにつれて夢の主は徐々に分かる)、誰が語っているのか分からない独り言や(その語り手は実は“大地”そのものであったり、監視社会の“ビッグ・ブラザー”的存在であったりする)、私たちが日常的に遭遇する郵便局や銀行の窓口での馬鹿馬鹿しいほどに官僚的な応対や、いかにも1960年代を経験したらしい左翼活動家の言葉と、逆にいかにも現在の新自由主義にどっぷり浸ったビジネス人との噛み合わない会話や、イギリスの入国者退去センター(日本の“入管”施設である入国管理センターに相当する)における管理官と被収容者との会話や、大昔からの伝統と思われる行事で少女が生け贄に捧げられる場面を観衆がiPhoneで中継し、予定外の展開が起きてネットがざわつくという時代攪乱的で創作的な伝説や、小説の中に自由に織り込まれる架空の、あるいは実在の映画や小説や、さまざまな女性芸術家や著名人の伝記から切り取られた印象的な挿話……作品にはこうした多様な要素が盛り込まれている。

これはある意味、アリ・スミスが読者に向けて故意に仕掛けた策略なのかもしれない。というのも、私たちを囲む現実は同時代を生きながら俯瞰的に理解するのがますます困難になっているからだ。私たちはそこでいったん立ち止まり、いろいろな角度からの経験や物語を持ち寄ることで初めて現在の世界をいくらか理解することが可能になる。「要するにこういうことだ」と物事を単純化して断定的に語る者たちは往々にして私たちを特定の物語、方向へと導こうとしているのであって、アリ・スミスの語りはいわばその対極に位置している。

いみじくも朝日新聞2022年5月25日付朝刊の文芸時評で鴻巣友季子さんが指摘するように、英米では最近、いろいろな小説の感想を記す際に“リレータブル(relatable)”という形容が用いられることが増えている。この言葉の原義は「関係を作ることが可能」ということで、そこから派生した「親近感が持てる」「自分事だと感じられる」という意味での使用が増えたのだが、他方でこの語の氾濫は、自分に近い存在への無批判な信頼を象徴するものでもある。私たちはこのギスギスした世界でひたすら摩擦を避け、インターネットの検索エンジンが耳心地のいいページのみを見せるといういわゆる“フィルターバブル”的な温室に閉じこもることで、世界のさらなる分断に加担している。

そんな状況の中、スミスの小説はいわば「関係を作る」とはどういうことかを問い直すものだ。私たちが本あるいは世界を読むときに大事なのは、単にそこに登場する人々を自分との社会的距離で測って遠ざけたり引き寄せたりするのではなく、分断された世界、バラバラに見える挿話同士を関係させたり、あるいは世界との関係を作るとはどういうことなのかを自らに問い直すことだ。

彼女が四部作に続いて今年発表した新作『姉妹編』でも、その探究は続いている。主人公は何十年も交流のなかった大学時代の知り合い(性格も友人関係もまったく異なり、仲がよかったわけでもない人物)から突然連絡をもらい、わけの分からない展開からその娘たちまで家に押しかけてきて、逆に自分の家から出て行かざるをえない羽目になる。しかし小説の語りは「こんにちは」で始まり、「こんにちは」で閉じられる。読者に向かって始まりの「こんにちは」を発するのは不気味なことに冥府の番犬ケルベロスだが、締めくくりで主人公が優しく「こんにちは」と挨拶を交わす相手は、主人公の父親が犬の散歩を通じて知り合っただけの若い女性だ。作品の中で常に異質な者同士を出会わせるスミスの小説の展開は唐突なようだが、いつも読者に向かって快活に「こんにちは」と呼びかけている。すべての関係はそこから始まるから。

(きはら・よしひこ 翻訳家/大阪大学大学院教授)

波 2022年8月号より

単行本刊行時掲載

短評

- ▼Fujino Kaori 藤野可織

-

世界は痛みであふれている。事実、あらゆるところに見捨てられた人々がいて、助けを必要としている。そしてまた、すべての痛みを自分のものとして引き受けることができないのも事実である。30年も口を利いていないアイリスとソフィアの老姉妹、ソフィアの息子アート、彼のパートナーである二人の“シャーロット”。同じ生き方を選ぶことのない彼女たちがほんの少しのあいだ寄り添い合うこの『冬』は、冷笑的な態度で自分を守ることに慣れきってしまった私たちへ必死に伸ばされた手だ。この手を取ることができたら、私たちはきっとまだ手遅れではない。

- ▼New York Times Book Review ニューヨーク・タイムズ・ブック・レビュー

-

アリ・スミスはいつものように才気と知識にあふれ、文章は堂に入っている。小説『冬』の豪華なスノードームに閉じ込められた光は完全に独創的で、はっきりと周囲を照らしてくれる。

- ▼Chicago Tribune シカゴ・トリビューン

-

アリ・スミスは世界でも珍しいタイプの人――本当に恐れを知らない小説家――だ。彼女が綴る文章は耳に心地よく、連想を促し、知的で、時に怒りに満ちている。

- ▼ニューヨーカー

-

アリ・スミスは強烈な政治性と楽しい遊び心を合わせ持っている。

著者プロフィール

アリ・スミス

Smith,Ali

1962年、スコットランド・インヴァネス生まれ。ケンブリッジ大学大学院で学んだ後、スコットランドの大学で教鞭を執るが、ケンブリッジに戻り執筆に専念。デビュー短篇集Free Love and Other Stories(1995)でサルティア文学新人賞を、長篇The Accidental(2005)でホイットブレッド賞を、『両方になる』でゴールドスミス賞、コスタ賞、ベイリーズ賞を受賞。『秋』から始まった「四季四部作」は『夏』(オーウェル賞受賞)で完結。最新作は『Companion Piece』(2022)。現代イギリス文学を代表する作家の一人で、タイムズ文芸付録による2018年のアンケートThe Best British and Irish Novelists Todayで1位に選ばれている。

木原善彦

キハラ・ヨシヒコ

1967年生まれ。大阪大学教授。訳書にトマス・ピンチョン『逆光』、リチャード・パワーズ『オーバーストーリー』、アリ・スミス『両方になる』『夏』、オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』、ジョン・ケネディ・トゥール『愚か者同盟』、ジャネット・ウィンターソン『フランキスシュタイン』など。ウィリアム・ギャディス『JR』の翻訳で日本翻訳大賞を受賞。著書に『実験する小説たち――物語るとは別の仕方で』『アイロニーはなぜ伝わるのか?』など。