ハムネット

2,750円(税込)

発売日:2021/11/30

- 書籍

あの名作誕生の舞台裏には、400年前のパンデミックによる悲劇があった!

シェイクスピアは、なぜ亡き息子の名を戯曲の題にしたのか? 夫がロンドンで働く父親不在の一家で子ども達を守り、ペスト禍で奮闘する不思議な能力をもった女性アグネス――。史実を大胆に再解釈し、従来の悪妻のイメージを一新する魅力的な文豪の妻を描いて、イギリス中で喝采を浴びた女性小説賞受賞作。

書誌情報

| 読み仮名 | ハムネット |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |

| 装幀 | Cally Conway/Illustration、Yeti Lambregts/Original Jacket Design、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 416ページ |

| ISBN | 978-4-10-590176-9 |

| C-CODE | 0397 |

| ジャンル | 文学・評論 |

| 定価 | 2,750円 |

書評

ペスト禍の時代を生きた「顔のない」シェイクスピア

ジャーメイン・グリア著『Shakespeare’s Wife』が世に出たのは2007年。ジェンダー意識の高まりと共にアン・シェイクスピアへの関心も高くなった証かと思っていたら、今度は『ハムネット』の登場である。その巻末の謝辞には前者の書名も挙がっている。

シェイクスピアは十八歳のときに八歳年上の女性と結婚し、半年後に長女が誕生した。その翌々年には男女の双子が生まれ、ハムネットとジュディスと名付けられた。ハムネットは十一歳のときに死んだ。こういうことは史実として分かっている。

だが、妻がどんな女性だったか、読み書きはできたか、二人はそもそもどこでどう出会ったか、シェイクスピアがロンドンに出たのはなぜで、いつどうやって劇作家になったか、ハムネットの死因は何か、シェイクスピアは1610年ごろの引退前に故郷ストラットフォード・アポン・エイヴォンに戻ったことがあったか否か、などは分かっていない。したがってこれらに関しては諸説紛々。

そういうあまたの「分かっていないこと」にマギー・オファーレルの豊かな想像力が吹き込まれた結果、独立心と生活力にあふれた女性が立ち上がり、生き生きとした当時のイングランド中部の街や村の暮らしが蘇った。

物語は、ハムネットが死んだ1596年夏のストラットフォードと、1582〜1586年との間を往還する。そこに先述の「分かっていること」と作者の想像力の産物が織り込まれる。

妻アグネス(アニエス?)は地主の娘で、生母と父を亡くしたあとは、弟と継母とその子供たちと暮らし(ここまでは史実)、養蜂をし、本草学に通じ、やがて民間医療も手がけるようになる。手相も見る。読むことはできるが書くのは苦手。若きシェイクスピアが家庭教師として彼女の異母弟らにラテン語を教えにきたときに出会い、結婚後は夫一家と暮らす。夫は、父の家業である革手袋の製造販売拡大のためロンドンに出て、俳優から舞台衣装の手袋の注文を受け、それをきっかけに芝居の世界に入る。

そして1596年の夏を迎えるのだが、作者はハムネットの死因をペストにする。シェイクスピアが生きた時代、人々は常にペストの脅威にさらされていた。シェイクスピアが生まれたのは1564年4月23日とされているが、その数ヶ月後にペストが彼の生地を襲い、市民の五分の一が命を落としたという。生まれたばかりのウィルを含むシェイクスピア一家はこのペスト禍を免れたが、劇作家になってからの彼も、大きなペスト感染の波を三度以上浴びている。たとえば1592〜1593年、1603〜1604年、1608〜1609年。

本書ではノミがペストを伝染させる経路――ヴェネツィアのムラーノ島からアレクサンドリアやコンスタンチノープル、カディスなどを経てロンドンへ、そしてストラットフォードへ――の語りに一章が割かれている。

先にペストにかかったジュディスを助けようと、ハムネットはジュディスの服を着てベッドに横たわる。彼女を連れにきた死神をたぶらかそうというわけだ。シェイクスピアの戯曲には双子が出てくるものが二本ある。『間違いの喜劇』と『十二夜』。『十二夜』の双子は男と女だ。女のヴァイオラが兄と同じ服装をした結果、取り違えが起きて、てんやわんやに。オファーレルは明らかにそれを取り入れている。卓抜なアイディア、鮮やかな逆流だ。

ハムネットが病気になったとき、シェイクスピアの劇団、宮内大臣一座はケントにいた。これは事実。しかし、息子の葬儀のためにストラットフォードに戻るのは無理。そもそも知らせるのも無理。だが『ハムネット』の作者はそれを可能にし、父は息子を墓まで運ぶ。

というわけで、ウィリアム・シェイクスピアの妻や子供たちの日常や出来事が語られるのだが、ここにはシェイクスピアという姓もウィリアムという名前も、ただの一度も出てこない。「父ジョンの息子」「アニエスの夫」「ハムネット(スザンナやジュディス)の父」、「イライザの兄」といったふうに他の人物たちとの「関係」でしか言及されない。その結果、名前も顔もあるアニエスやハムネットやジュディスらの中にあって、「彼」は顔のないブラックホールとなる。人としてのミステリアスさが深まる。

注文をつけることが許されるなら、ウィリアム・シェイクスピアが遺書に「妻には二番目に上等のベッドを譲る」と書いたことへのアニエスの反応を、それこそ想像力を駆使して書いてほしかった。妻がはるばるストラットフォードからロンドンに出てきて『ハムレット』の初演を見たという大胆な想像をした著者なのだから。

(まつおか・かずこ 演劇評論家/翻訳家)

波 2021年12月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

私を支え続けてくれた、クレスト・ブックスの作家たち。

2023年4月、乳がん発覚から治療を終えるまでを綴ったノンフィクション『くもをさがす』(河出書房新社)を刊行した西加奈子さん。そこには辛い治療の日々の中で、新潮クレスト・ブックスを含む、数々の海外文学作品の一節が引用され、心の糧となっていた。

――まずは西さんと新潮クレスト・ブックスとの出会いについて教えていただけますか。

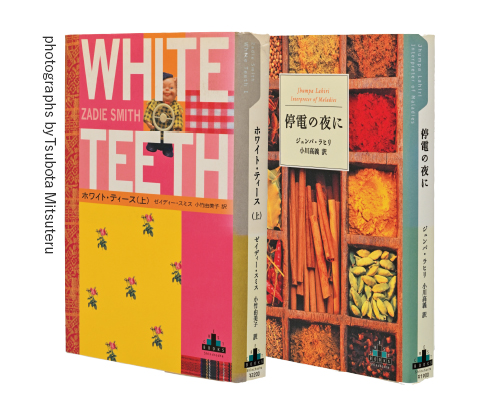

私は17歳の時にトニ・モリスンの『青い眼がほしい』(早川書房)を読んで強い感銘を受けて、それ以来、海外文学の棚によく行くようになったんです。それで、確か『来たるべき作家たち』(1998年刊)というムック本でクレストが創刊することを知ったんだと思います。最初に読んだのは、ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』(2001年刊・品切れ)で、とても衝撃を受けました。今は中公文庫に入っていて、その帯推薦文を書くときに再読しましたが、衝撃が薄れていなくて。本が出た当時はまだ9・11も起きておらず、宗教や人種の違いによる分断を今ほどは意識せずに済んだ時代でしたが、どんな宗教、人種であっても人間であることに変わりはないという著者のスタンスに心を掴まれました。

次に夢中になったのは、ジュンパ・ラヒリでした。『停電の夜に』(2000年刊)を読んで、それ以降の作品はすべて読んでいます。とりわけ、『その名にちなんで』(2004年刊・品切れ)、『低地』(2014年刊)は素晴らしく、私の中でクレスト・ブックスへの絶対的な信頼感が生まれたのもラヒリのおかげです。

彼女はカルカッタ出身の親世代と、アメリカで育った世代との違いをベースに描いていて、それは移民ならではという面もありますが、考えてみれば私たち日本人にだって世代間のギャップはあるじゃないですか。翻訳小説が好きというと、「日本とは違う遠い世界を知ることができるからですか」とよく訊かれますが、もちろんそういう面もありますけど、ベンガル出身の登場人物の中に、自分と同じ感情を見ることがある。私はそこに希望を感じるんです。スミスのように、ラヒリの筆にも静かなユーモアがあるので、悲劇も残酷なことも、人間の愚かさとして、とても身近に感じられる。

ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』(上・下)

ジュンパ・ラヒリ『停電の夜に』『その名にちなんで』『低地』

『ホワイト・ティース』は衝撃的で、20代でこの作品に出会えてよかった。今読み直しても本当に面白い。ラヒリの筆にも静かなユーモアがあるので、悲劇も残酷なことも、人間の愚かさとして、とても身近に感じられる。

――彼女は世界中の古典文学をすごく勉強されていて、文学的な土壌が豊かで、翻訳がいかに大切かを常におっしゃっていますよね。

彼女はロンドン生まれ、アメリカ育ちで、ずっと英語で教育されてきたんですよね。海外の本を読むことがすごく大きな経験だったんだろうなと想像します。でも少し前までのアメリカでは一般的にはあまり海外文学を読む習慣がなかったと聞きました。ナイジェリア出身の作家アディーチェは、大学留学で渡米したときにクラスメイトに「ナイジェリアの小説を読んだけど、夫が妻にDVする話で、とても残念な国なのね」ということを言われたそうなんですね。でも彼女は茶目っ気たっぷりに「私は『アメリカン・サイコ』を読んだけど、アメリカ人が全員サイコパスとは思わなかったわ」と返したそうです。一冊の本がその国の文化を代表できるわけもなく、私もいろんな国の翻訳小説をもっともっとたくさん読みたいと思います。

――クレスト創刊20周年の小冊子アンケートでは、ナム・リー『ボート』(2010年刊・品切れ)を「わたしの3冊」に挙げられていました。

オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』(2021年刊)では推薦文を書かせていただきましたし、移民文学で強烈な印象が残っているのは、どちらもベトナム系ですね。ナム・リーは「難民」をアイデンティティにして作品を描くことを冒頭では避けて、アイオワ、テヘラン、ヒロシマと、できるだけ違う世界を書いていますよね。それは逆に言うと、彼がどれだけ難民であることをアイデンティティにさせられてきたかの証左ではないかと思います。でもオーシャン・ヴオンは、難民という自分のアイデンティティを書くことに惑いがないように感じます。それは彼の母、祖母がストーリーの骨子であることを隠さない。自分について書く、ということはヴオンが詩人であることも大きいのかもしれませんが、とにかくパーソナルな事柄が、アーティスティックな世界へと跳躍することに繋がっている作家だと思います。同じベトナム系でも、時代の変化を感じますね。

ナム・リー『ボート』

オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』

難民をアイデンティティにしたくなかったナム・リー。自身が難民で、セクシャル・マイノリティであることを積極的に書くオーシャン・ヴオン。この10年で時代は変わった。

――では、この近年ではどのような作品をお読みになっていますか。

最近はアリ・スミスに夢中です。最初に『両方になる』(2018年刊)を読んだとき、「なんやこれ?」と驚きました。手当たり次第友人に「アリ・スミス読んだ?」と聞きまくるぐらいの衝撃でした。ゼイディー・スミスとおなじスミスで、どこか作風にも共通するところがあって、ユーモアと皮肉と優しさを感じます。登場人物を絶対に駒として扱っていないし、とても驚いたのは、実在する15世紀の画家の存在を描き直す、そのやり方です。時代を再考証する作品は過去にもあったと思うのですが、それが全く新しいものとして、現実とリンクしているのが本当に衝撃的でした。

『秋』(2020年刊)から始まる四季四部作(『冬』2021年刊、『春』『夏』2022年刊)は、「思想信条の違いがあるなかで、どうやって人びとが共に生きていくか」ということがテーマになっていると思います。いま世界中で分断が起きていて、自分は作家としてその分断を止めようとする側にいるつもりですけれど、と同時に一読者の立場からすれば、「アリ・スミスがいてくれるから大丈夫、希望はある」と思うぐらいの頼もしい存在です。彼女が出演するチェルトナム文学祭を観に行ったことがあるのですが、本当に素敵な方でした。正直私はあまり聞き取れていなかったのですが、通訳してくれていた方が感激して涙を流していました。言葉はわからなくても、愛にあふれる人だということが伝わってきて、忘れられません。

アリ・スミス『両方になる』『秋』『冬』『春』『夏』

いま世界中で分断が起きていて、自分もその分断を止めようとする側にいるつもりですけれど、一読者の立場からすれば、「小説家はアリ・スミスがいてくれるから大丈夫」と思う。

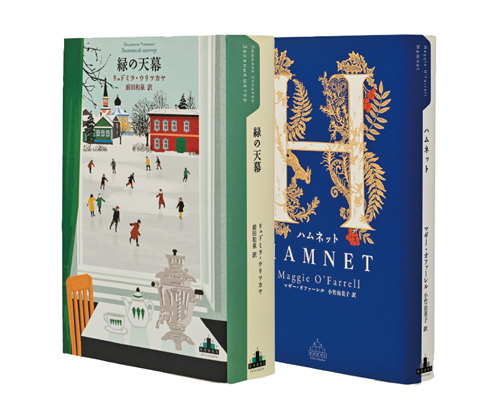

――シェイクスピアの妻を新しい視点で描いた、マギー・オファーレル『ハムネット』(2021年刊)もお読みくださっていますよね。

もし、『両方になる』を読んでいなかったら、『ハムネット』はもっと驚いたと思いますけど、本当に素敵な小説ですよね。小説は、人間の尊厳をこんな鮮やかなやり方で取り戻すこともできるんですよね。歴史は正しいものだと鵜呑みにされがちですが、誰がどう語るかによって歴史上の人物の見え方はいくらでも変わります。悪妻と呼ばれたシェイクスピアの妻しかり、アリ・スミスが描く女性アーティストしかり、歴史というものがいかに男性によって都合よく伝えられてきたかに、改めて気付かされました。

マギー・オファーレル『ハムネット』

リュドミラ・ウリツカヤ『緑の天幕』

オファーレルの小説を読んで、小説は歴史上の人物の尊厳を取り戻すこともできるんだと驚いた。遠いロシアの話だと思っていたことが、決して遠い出来事ではないと思わせてくれるのが、ウリツカヤの小説。

――リュドミラ・ウリツカヤもお読みいただいているようですね。

はい。ウリツカヤも大好きな作家で、私はとくに『通訳ダニエル・シュタイン』(2009年刊・品切れ)が好きです。昨年、ウクライナ戦争が始まって、ロシアのことを知りたいという気持ちになりましたが、戦場からのルポルタージュや、プーチンについて書かれた本を読めば、それなりの情報は知ることができるのかもしれません。でも私は、そこで物語という形式を選びたいんです。

ソナーリ・デラニヤガラ『波』(2019年刊)は、2004年のスマトラ沖大地震による津波で家族を失った女性の回想録です。スリランカで津波が起きて、私たちはニュースで何人の方が亡くなったという事実を知ることはできますが、日々の中でその事実はつい忘れてしまうんですよね。でもこうやって、『波』の場合は小説ではなく回想録ですが、被害に遭われた個々の生活の話にしてくれることで、100人亡くなれば、100人それぞれの人生があったことを、具体的にイメージすることができます。

ロシアに話を戻すと、ウリツカヤの大作『緑の天幕』(2021年刊)は、ソビエト連邦で生まれた3人の主人公を軸に、厳しい抑圧の中で生きるロシア人の姿を描いています。彼らの心情に寄り添うことで、ニュースだけではわからないことが見えてくるし、遠いロシアの話だと思っていたことが、自分の人生でも「ありえたかもしれない」と思えるようになる。それが物語の果たす大きな役割の一つではないかと思うのです。

――最後に、西さんにとって小説を読むということは、どのような意味を持つとお考えですか。

自分がピンチになったとき、寂しいとき、しんどいときに、「待てよ、この感情はなんか知っているな」と思うことがよくあります。それはだいたい、どこかの小説で読んだ、主人公や登場人物が感じたことであることが多いんです。

例えば私は以前がんを宣告されて、このまま死んでしまうかもしれないと思ったのですが、これまで数限りない小説の中で、「死ぬかも」「怖い」という気持ちをすでに疑似体験してきたんですよね。逆もそうです。シーグリッド・ヌーネス『友だち』(2020年刊)は、初老の主人公女性が親しくしていた男友だちを喪う話ですが、この本の中で、彼女はいわば私よりも先に孤独になってくれていた。死んだ人にもう会えないことのつらさ寂しさを、私よりも先に「体験してくれて」いたんです。

他にも、自分が意地悪な気持ちになったときや、知らず知らずのうちに人を傷つけてしまったときにも、「ああ、これはジュリアン・バーンズ『終わりの感覚』(2012年刊・品切れ)に出てきた、あの感じかな」とか。ものすごく単純な言い方をすると、「私はひとりじゃない」と思えることが、私にとって小説を読むことの意味の一つにはなっています。

ソナーリ・デラニヤガラ『波』

シーグリッド・ヌーネス『友だち』

この回想録は、100人が津波で亡くなれば、100の人生があったことをイメージさせる。『友だち』の主人公女性は、いわば私よりも先に孤独になってくれていたのです。

小説は法律ではなく、拘束力も命令する力もない。ただ誰かに選ばれるのを待っている一冊の本に過ぎない。そして選ばれ、読まれたとしても、そこから何を得るかは読者に圧倒的にゆだねられている。小説があることで生きてゆける、という私の気持ちも、私が小説から「得たもの」で、小説が「与えてくれた」ものではない。この、小説との距離感というか関係性を、私はとても信頼しています。

(2023.6.28)

(にし・かなこ)

波 2023年9月号より

単行本刊行時掲載

ウィリアムのいないシェイクスピア家物語。

コロナ禍がイギリスに蔓延しつつあった2020年3月末に刊行されるや、権威ある女性小説賞を受賞。注目の作家は、400年前のパンデミックで息子を喪ったシェイクスピアの妻に、新しい人物像を吹き込んだ。

聞き手:クレール・アーミッツテッド

翻訳:小竹由美子

マギー・オファーレルの八番目の小説は、過去のパンデミック――黒死病――を背景とした物語だ。この病は十六世紀のヨーロッパを荒廃させ、ウィリアム・シェイクスピアという田舎の若者が新しい歴史を作ろうとしていたロンドンの劇場群を定期的に閉鎖させていた。シェイクスピアはこの小説では名前を明かされないままで、十一歳の男の子の、愛情深いもののほとんど家にいない父親であり、その男の子の死が物語の中心となっている。かの劇作家にはハムネットという息子がいて、疫病の年の夏の盛り、『ハムレット』初上演の四年前に死んだ、というのは記録されている事柄である。男の子の死因が「ペスト」だったというのは、オファーレルによる知識に基づいた推測だ。

「フェミニストの報復の天使」と呼ばれる作家らしく、オファーレルはハムネットの母親、アン・ハサウェイの声を取り戻す。作者の言う、およそ五百年ものあいだ「ビックリ仰天するような悪口と露骨で臆面もない女性蔑視」にさらされてきた女性である。「彼女は無知な百姓あがりの売春婦で、天才少年を誑かして結婚し、夫は彼女が大嫌いだったので逃れるためにロンドンへ脱出しなくてはならなかった、とわたしたちは聞かされてきました。どこからこんな発想になるんでしょう? どうしてみんな、自由奔放な男性芸術家像にこだわるあまり、彼女をこき下ろさなくちゃならないんですか?」

教区記録によると、アンは父親からはアグネスと呼ばれてかなりの持参金を遺贈されており、後年彼女は麦芽製造(醸造業のために麦を麦芽にする)事業を成功させている。「はい、恐らく彼女は文盲だったでしょう、十六世紀の牧羊農家の娘が、読み書き教育を受けているわけがないですよね? 無意味だったでしょうから。でも、読み書きできないからって愚かだということにはなりません」とオファーレルは言う。

「もう一つ重要なのは、仕事人生終盤のシェイクスピアは並外れた成功を収めた実業家で、どこにでも住めたのに、ストラトフォードへ戻るという選択をしたということです」と彼女は付け加える。「彼はハムネットが死んだ翌年、妻と二人の娘のために広大な屋敷を購入しましたが、ほかにも畑やコテージを幾つも買って人に貸していました。どれも、結婚を後悔している男のやることとは私には思えません。彼女のことを考えるとものすごく腹が立って、読者に、彼女について知っていると思っていることはぜんぶ忘れて新しい解釈に心を開いてくださいって言いたかったんです。あの結婚を対等な関係のパートナーシップと考えてみてくださいって」

この解釈は、イギリス文学の最もよく知られた戯曲のいくつかについて興味深い疑問を提起する。『ハムレット』の狂ったオフィーリアにあんなにも生気を吹きこんでいる薬草について、この作品全体に数々のメタファーを提供している鷹匠術について、シェイクスピアはどうやってあれだけの知識を得たのだろう、とオファーレルは考えた。この小説では、こうした知識はアグネスから教わったものだと推測している。彼女は、賢明にも、落ち着きのない年下の夫に二つの生活を送らせておく女性である、片方は彼女の理解を超えたものであるにもかかわらず。

アグネスのじつに興味深い、馴染みのない世界を構築するのに必要な実践的リサーチは、チョウゲンボウを飛ばせるのはどんな気分なのか体験してみることから、エリザベス朝の薬草を種から育てること、植物から十六世紀の母親が病気の子どもに与えたようなチンキ剤や万能薬を作るレッスンを受けることにまで及んだ。

また、オックスフォード英語辞典と照合する骨の折れる作業も必要だった。「頭のなかでprivy(奥の、内々の、属する)セリフと呼んでいるものがあったんです。プリヴィーなんて言葉とかエリザベス朝っぽい会話はぜったい使わないつもりでした」と彼女は言う。

だが、この小説で燃え上がる激しい母の愛については、リサーチの必要はなかった。2017年刊行の回想録『I Am, I Am, I Am』のなかで、オファーレルは娘の一人が極度のアレルギーに悩んだときのことを綴っている。「子どもが、うちの娘もそうでしたが、まさに中世さながら一日二十四時間苦しむ(皮膚炎で)なんて、親にとっては絶体絶命の窮地です」と彼女は話す。「娘を助けたければ逆さ吊りになれと言われたら、そうしていたでしょう」代わりに、従来の治療法に失望した彼女は、天然バターと薬草で、アグネス・ハサウェイも褒めてくれそうな鎮痛効果のあるローションを作った。彼女は今でも年に四回まとめて作っている。「作るのが好きなんです。我が子のために問題を解決してやりたいというのは、母親にまさに本来的に備わった衝動です。わたしは編み物も絵を描くことも、手を動かすことは何もできませんが、これはできるんです」

小説の不吉な雰囲気の漂う一節では、ペストが地球を移動する様が描かれる、アレクサンドリアのノミのたかった猿からストラトフォードの裁縫師の店へ、そこでハムネットの双子の妹ジュディスが、ベネチアンビーズの詰め物から感染する。書いている時点では、イギリスの小さな町にある一軒家という狭苦しい舞台装置から小説を外へ開こうという意図による叙述だった。だが、最近の状況のおかげで、作者にとっても読者にとっても、強く喚起されるもののあるエピソードとなっている。今なお黒死病については強い民間伝承的記憶が残っていると作者は指摘する。その記憶は多くのヨーロッパの町々の風景に刻み込まれている――わけてもエジンバラでは、オファーレルの子どもたちは疫病の墓穴と呼ばれる共同墓地の上に築かれた小山群を自転車で走りまわっていた。

「このパンデミック体験のはじめのころ、わたしたちは皆、黒死病のことを思い返していました」と彼女は語る。そうした歴史的に重要な出来事を、想像力を広げ共感を込めて照らし出すのは、フィクションの任務の一環である。「わたしたちがどれほど恵まれているか忘れてはなりません、この現代の世界には、人工呼吸器や病院があり、勤勉な医療従事者たちがいるんですから。それに比べて彼らにあったものといえば、たぶんミルクで煮た玉ねぎと干したヒキガエルくらいのものですからね」

Maggie O’Farrell

1972年北アイルランド生まれ。デビュー作のAfter You’d Goneでベティ・トラスク賞を受賞。2010年、The Hand that First Held Mineでコスタ小説賞を受賞。本書は2020年にWomen’s Prize for FictionとNational Book Critics Circle Awardsを受賞しHera Picturesにより映像化進行中。

“Shakespearean sisterhood: Maggie O’Farrell on Hamnet”

First published on The Guardian, Sep. 12, 2020.

(マギー・オファーレル)

波 2021年9月号より

単行本刊行時掲載

短評

- ▼Matsuoka Kazuko 松岡和子

-

シェイクスピアは十八歳のときに八歳年上の女性と結婚し、半年後に長女が誕生した。二年後には男女の双子が生まれ、ハムネットとジュディスと名付けられた。ハムネットは十一歳のときに死んだ。こういうことは史実として分かっている。だが、妻がどんな女性だったか、シェイクスピアがいつどうやって劇作家になったか、ハムネットの死因は何か、などは分かっていない。そういうあまたの「分かっていないこと」に豊かな想像力が吹き込まれた結果、独立心と生活力にあふれた女性が立ち上がり、生き生きとした当時のイングランド中部の街や村の暮らしが蘇った。『ハムネット』は『ハムレット』に到達する道のひとつでもある。

- ▼Emma Donoghue エマ・ドナヒュー

-

子供の死ほどありふれたものはない。だがマギー・オファーレルは、その完璧な文章と溢れる情熱で、それを新しいものにしている。息子を失った親の喪失感のみならず、残された家族から紡ぎだされる愛の形に、読者は心震わされることであろう。

- ▼The Boston Globe ボストン・グローブ紙

-

シェイクスピアの人生を描いた物語の中で、これほど素晴らしく読者を魅了する小説がほかにあっただろうか。

- ▼NPR ナショナル・パブリック・ラジオ

-

ハムネットの死からすでに400年以上の時が流れているが、この感動的な小説の中で紡ぎ出された物語は、時代を超えて今なお生きている。

著者プロフィール

マギー・オファーレル

O’Farrell,Maggie

1972年、北アイルランド生まれ。ケンブリッジ大学卒業。2000年『アリスの眠り』(世界文化社)でデビューし、ベティ・トラスク賞を受賞。2005年『The Distance Between Us』でサマセット・モーム賞を、2010年『The Hand That First Held Mine』でコスタ賞を受賞。2017年には幾度にもわたる臨死体験などをつづったメモワール『I Am,I Am,I Am : Seventeen Brushes with Death』がベストセラーとなった。2020年に刊行した『ハムネット』で英女性小説賞と全米批評家協会賞、ドーキー文学賞を受賞、映像化も決定している。

小竹由美子

コタケ・ユミコ

1954年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。訳書にマギー・オファーレル『ハムネット』『ルクレツィアの肖像』、アリス・マンロー『イラクサ』『林檎の木の下で』『小説のように』『ディア・ライフ』『善き女の愛』『ジュリエット』『ピアノ・レッスン』、ジョン・アーヴィング『神秘大通り』、ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』、ジュリー・オオツカ『あのころ、天皇は神だった』『屋根裏の仏さま』(共訳)、ディーマ・アルザヤット『マナートの娘たち』ほか多数。