発売直後からかなりの売れ行きとなっています。著者の代表作にして傑作の本書は、66年前に刊行されました。描かれる社会背景もエンタメとしての物語性も、現在とはずいぶん異なる小説ですが、なぜ今、多くの読者を掴んでいるのでしょうか。

ひとつは、名作映画「野獣死すべし」を見た世代が買っていることが考えられます。タイトルから松田優作を思い出した方もいるでしょう。二つ目は未読だったからこの機会に、という人もいるでしょう。そして三つめは、最近とみに少なくなった「本格ハードボイルド」のドライでざらついた世界を読みたいというニーズが、潜在的にあったということではないでしょうか。

ドライでざらついた世界。それは主人公伊達邦彦のキャラクターそのものです。銃だけを愛する彼は、相手がだれであろうと容赦なく撃つ男であり、共感や感動には憎しみしかない男です。端正な風貌に狂気を湛え、鍛え上げた身体と冷徹な知性で大胆な犯罪を実行する。そこには優しさもなければ人間性もありません。

著者は戦前、軍の卑怯さを目撃し、その怒りを原動力に本作を書いたと言います。国家に対する怒りを秘め、社会の圏外に立つ「ローンウルフ」の孤独。徹底的に虚無を生きる「野獣」は、令和の今、鮮烈に蘇ったと言えるのではないでしょうか。

没後30年の今年、装幀と解説を新たに復活した傑作をご堪能ください。

庵原かのんは、横浜家庭裁判所川崎中央支部に赴任してきたばかりの家裁調査官。離婚や相続など家庭内のさまざまな「家事事件」を担当しています。

彼女のもとに持ち込まれるのは、記憶喪失の男の身元確認や行方不明者の居場所探し、奇妙な離婚調停など一筋縄ではいかない案件ばかり。それぞれの家庭にはさまざまな「謎」が隠され、それが解き明かされた先には──。

*

本作は、家裁調査官である庵原かのんを主人公としたシリーズの2作目です。前作『家裁調査官・庵原かのん』では、福岡家裁北九州支部で少年事件を扱っていたかのんですが、今作では勤務地が川崎に変わり、家事事件の担当になりました。シリーズ作品ではありますが、2作目である本作から読んでも楽しめます。川崎のソウルフードであるというニュータンタンメンなど、川崎ならではの料理も見逃せません。

*

本作の著者である乃南さんは、2014年から東京家庭裁判所の家裁委員会の委員を務めました。そして「裁判所という普通は行きたいとは思わない場所に、とても人間臭く働いている、実に『人間らしい』人たちがいることを知って欲しいという思い」が、本作を書くきっかけになったといいます。

乃南さんが描いた家裁調査官たちには、どんなドラマが待っていたのか? ミステリー、お仕事小説、令和の日本社会の縮図としてなど、さまざまな読み方、楽しみ方ができる本作。発売即重版となり、大きな注目を集めている物語を、この機会にぜひご一読ください。

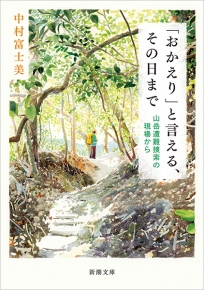

週末に、気分転換のつもりで近所の低山へハイキングに出掛けたまま、戻らない。山岳遭難はエベレストや富士山といった弩弓の山で起こるわけではありません。むしろ「そのあたりの」山で起こるのです。

著者の中村富士美さんは看護師として東京都の病院に勤務する傍ら、民間の山岳遭難捜索団体LiSSを立ち上げました。中村さんは山登りについては、ほぼ素人。しかし素人だからこそ、プロは気づけない目線で遭難者を捜し出し、ご家族との対面を実現させてきました。

中村さんはまず、遭難者の格好、思考の癖、普段の行動などを事細かくご家族から伺います。その上で「この人ならこう行動するはずだ」と緻密な予測をたて、山に分け入るのです。発見までのプロセスはまるで推理小説のようです。そしてご家族の「せめて最後のお別れをしたい」という切実な願いに応えます。

中村さんによれば、山での遭難を防ぐために一番大切なことは、派手な色の服を着るということです。目立つので、探索ヘリなどが発見しやすいそうです。また、道に迷うと人は山を下りたくなりますが、絶対に下らず、むしろ上へ上へと登るべきなのだそうです。

本書には目から鱗の山での注意点が満載です。

このミス大賞を受賞したデビュー作『元彼の遺言状』がシリーズ累計100万部突破のベストセラーとなり、月9ドラマ化。さらに『競争の番人』も二期連続でドラマ化。そして昨年、『女の国会』で山本周五郎賞受賞、『目には目を』で山田風太郎賞候補......と、未だデビュー5年とは思えない活躍で、常に話題と人気を集め続けている最注目作家・新川帆立さんによるリーガル・エンタメ小説『離婚弁護士 松岡紬』(『縁切り上等!―離婚弁護士 松岡紬の事件ファイル―』から改題)が、ついに文庫化しました。

3組に1組が離婚する現代、誰しも(?)が、一度はふとよぎる「離婚したい」の気持ち。その先の「縁切り」のリアルを描いた、離婚専門弁護士のお仕事小説です。浮気・モラハラ・熟年離婚・財産分与・親権争い──頭の痛い法律と人生の現実問題に直面する前に、あなたの心とお財布をまもりつつ上手に縁を切る方法を教えてくれて、前を向く元気をもらえるこの物語を是非お楽しみください。

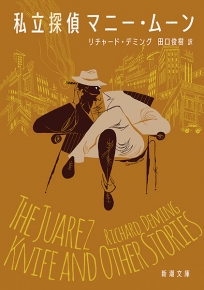

職人作家デミングが生んだ本書の主人公、タフガイ探偵マニー・ムーンが活躍したのは、パルプ雑誌黄金期の終わりの1940年代末から1960年代はじめにかけて。ダシール・ハメット、レイモンド・チャンドラーと並んでハードボイルド御三家の一人とされるロス・マクドナルドと、ほぼ同時期に活躍していたことになります。さらにはハドリー・チェイス、ミッキー・スピレインとも同世代。これら正統派のハードボイルド小説から派生して、マイクル・コリンズやマイクル・Z・リューイン、ローレンス・ブロックらによるネオ・ハードボイルドやソフトボイルドの探偵ものが生まれました。

いっぽう、エドガー・アラン・ポーを始祖とし、アガサ・クリスティ、エラリー・クイーン、ディクスン・カーらが黄金期をつくりあげた本格ミステリーはというと、その進化系として、混迷する推理をも売り物とするコリン・デクスター(モース警部シリーズ)や、R・D・ウィングフィールド(フロスト警部シリーズ)へと継承されていったわけですが、何を隠そう、作者リチャード・デミングは、かつてエラリー・クイーン名義のゴースト・ライターとして十作近くもの長篇を発表しています。いわゆる正統派ハードボイルドの源流と肩を並べるマニー・ムーンものの魅力が、それだけにとどまらない理由のひとつはそこにあるのでした。

ハードボイルド探偵ものでありながら本格ミステリー顔負けの謎解き。そして、「名探偵、皆を集めてさてと言い」よろしくの犯人当て&トリック解明──ジャンルを定めず膨大な量の作品を書き残した職人作家だからこその自由な面白さが、そこにはあります。それがいまから半世紀も昔にすでにして生まれていたのでした。もちろん、ハードボイルド小説ファンにはおなじみの「ワイズクラック(へらず口)」も満載。栄えあるこのミス第1位に輝いた"本格推理私立探偵小説"集を、ぜひともご堪能ください。