清張の短編には「七つの顔」がある――。『砂の器』の舞台・出雲生まれのライターが総計20512ページに挑む!

こんどはナニをやらされるのかなあ。憂鬱な気分で階段をのぼる。

地下鉄東西線・神楽坂駅の新潮社に近い出口にはエスカレーターもエレベーターもなく、高田馬場方面から行くと二層分の階段を歩くことになる。ただでさえ長い階段が、「波」からの呼び出しとなるとよけい長く感じる。

「波」ではこれまで、同誌の五十年の歴史を振り返ったり、新潮文庫で刊行されている三島由紀夫作品を全部読んだりしている。いずれも準備にやたらと時間がかかる仕事だった。どうせ、今回も同じだろう。

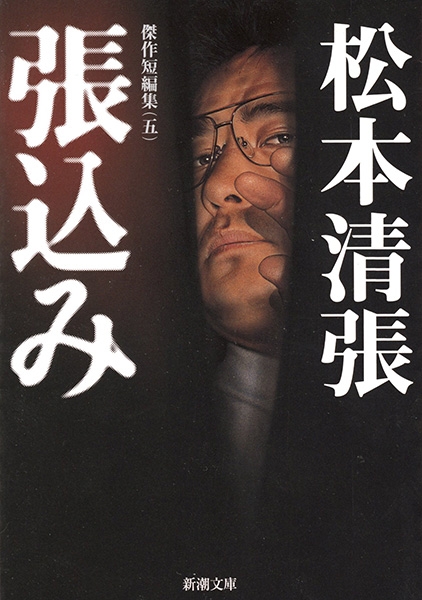

案の定、会議室で出迎えたK編集長から告げられた使命は、「新潮文庫で刊行されている松本清張の全作品を読むこと」だった。たしかに今年は清張の没後三十年に当たる。「ナンダロウさん、清張好きでしょ?」と調子よく話すKさんに思わずうなずいてしまう。たしかに、食わず嫌いだった三島由紀夫とは違って、清張なら主要な作品はだいたい読んでいる。

しかし、これまで騙されてばかりの私の心は、すでに疑いでいっぱいだ。新潮文庫では清張作品はいま何冊出ているのか? 「四十五冊です」と、担当のHさんが答える。合計ページ数は二万五百十二ページだという。……ちょっと待て。三島由紀夫の時は三十四冊で一万千九百六十八ページだった。それより十冊以上多いし、ページ数にいたっては倍近いじゃないか!

「まあ、大丈夫ですよ。よろしく!」と足取り軽く去っていったKさんの後姿を見つめる私の目は、上京したばかりの清張の人間不信に満ちた目にそっくりだったに違いない。

清張と新潮文庫

松本清張は四十年の作家人生で、約七百冊の著書を残した。そのうち、『松本清張全集』全六十六巻(文藝春秋)に収録された小説作品は三百九十編。うち長編が三十九編、短編が二百七十九編、中編が七十二編とされている(加納重文『松本清張作品研究』和泉書院)。もちろん、全集未収録の作品も多い。

新潮文庫では現在、長編が二十八冊、短編集が十五冊、中編集が一冊ある(原稿用紙で百枚前後から二百枚前後までを中編とする)。このほか、自伝『半生の記』がある(アンソロジーについては後述)。同文庫では清張に「ま-1」という著者番号を割り振っていて、作品番号は64まである。抜けている番号は改版で変更になったり、絶版になったりしたものだ。このうちの一部は電子書籍として発売されているが、今回は触れない。

他社の文庫で最も清張作品が多いのは文春文庫の四十冊だが、『昭和史発掘』などのノンフィクションが多く、小説に関しては新潮文庫がダントツだ。ロングセラーや映像化された作品が多いのも特徴だ。清張の小説の全体像を知るためには新潮文庫が最適なのだ。

しかし、清張のデビュー当時、新潮文庫との縁はそれほど深いものではなかった。同社が初めて刊行した清張作品は、1956年の「新潮小説文庫」の『乱世』だった。このシリーズは文庫とうたいつつ新書サイズに近い判型で、新書ブームに乗って1955年に創刊された。1957年には同シリーズで『佐渡流人行』も刊行されている。

単行本としての最初は、1958年刊の『小説日本芸譚』。「芸術新潮」の依頼を受けて、運慶、世阿弥、千利休ら芸術家の人間像を描いたもの。この連載がいかに大変だったかは、最終回の止利仏師が「小説として書けなかった」経緯を書くという、一種のメタフィクションになっていることからも見て取れる。同作は、1961年に栄えある清張作品の一冊目として新潮文庫に入った。

この頃には『点と線』『ゼロの焦点』『砂の器』などの社会派推理の代表作が刊行されているが、それらは光文社の単行本かカッパ・ノベルスだった。短編集の文庫化も角川文庫が最初(1958年の『或る「小倉日記」伝』)で、新潮文庫に主要作が入りはじめるのは1965年以降だった。

なお、それより早く1962年には『かげろう絵図』上・下が新潮文庫に入っているが、現在、それに該当する作品番号はない。この時期には著者や作品を番号で整理する制度はまだなかったのだろうか。

短編が出発点

「わたしは、どちらかというと長篇よりも短篇が好きで、短篇の数が多い。短篇は、焦点が一つに絞られて、それへの集中が端的だからである。短篇小説が長篇小説ほどに迎えられないというのはふしぎだし、書き手が長篇を多く指向するのもわからない」(「着想ばなし」第十五回、『松本清張全集』第五十六巻月報)

清張は1909年(明治42)12月に現在の北九州市で生まれたとされるが、これには異説もある。その前に両親が住んだ広島で撮られた赤ん坊の写真が見つかり、そこには「二月十二日生」と記されていたという(藤井康栄『松本清張の残像』文春新書)。一家は貧しく、清張は尋常高等小学校卒業後、十五歳で電気会社の給仕となった。その後、石版印刷の職人となり、両親と妻の生活を支える。

1937年(昭和12)からは朝日新聞九州支社で広告版下を書くようになり、のちに正式な社員となった。しかし、学歴の低い清張は一番身分の低い「雇員」だった。清張は差別的な待遇に苦しんだ。同僚だった吉田満が書いた『朝日新聞社時代の松本清張』(九州人文化の会)には「よごれ松」とあだ名され、周囲から孤立していた清張の姿が描かれている。組織の中で抑圧された経験は、のちに清張の小説の大きなテーマとなっていく。

終戦後の1950年、「週刊朝日」が「百万人の小説」を募集。清張は百科事典の項目をヒントに「西郷札」を書く。締め切りまで時間がなく、家族が寝静まった夜に、うちわで蚊を追いながら必死に書いた(「「西郷札」のころ」、全集第三十四巻)。

清張的な要素の原点

「そんなことを調べて何になる――彼がふと吐いたこの言葉は耕作の心の深部に突き刺さって残った。実際、こんなことに意義があるのだろうか。空しいことに自分だけが気負いたっているのではないか、と疑われてきた。(略)このような絶望感は、以後ときどき、とつぜんに起こって、耕作が髪の毛をむしるほど苦しめた」(「或る「小倉日記」伝」)

「西郷札」は三等に入選し、その後、直木賞の候補となる。落選はしたが、このときの選考会で激賞した木々高太郎の勧めで「三田文学」に発表したのが、「或る「小倉日記」伝」だ。小倉在住の田上耕作が不自由な体をなげうって、散逸したとされる森鴎外の小倉時代の日記の空白を埋める仕事を続ける。

清張は地元の著名人だった鴎外について、本作のほか、「鴎外の婢」「削除の復元」「両像・森鴎外」などを書いている。

作中で田上が感じた絶望は、戦時中、清張が居心地の悪い会社を離れて、遺跡を巡っていたときに、大学出の社員から投げつけられた「君、そんなことをしてなんの役に立つんや?」という言葉に呼応する(『半生の記』)。

ここにはのちの作品に見られる、社会的不平等への怒りと、我が道を行く生きかたへの憧れなどの要素がすでに表れている。

「西郷札」「或る「小倉日記」伝」をはじめ、新潮文庫に収録された清張の短編は合計百三十六編で、清張が生涯に書いた全短編の約半分に当たる。これに対して、中編は四編と少ない。

短編集については、『黒い画集』『死の枝』『隠花の飾り』のように、収録の作品名ではない書名を冠したものがある。清張は、ひとつのシリーズの中で、独立した短編を書くのが好きだったようだ。

「あれだけ短篇にこだわっていらして、ぼやきもたくさん聞いている立場としては、連作短篇という雑誌の枠内で自由に短篇を書いていただいて、よかったなと思っています」と、文藝春秋で清張を担当した藤井康栄は話している(阿刀田高『松本清張あらかると』光文社知恵の森文庫)。

また、新潮文庫では2009年に単行本を刊行した全六巻の「松本清張傑作選」を2013年に文庫化。浅田次郎、海堂尊、原武史、佐藤優、宮部みゆき、桐野夏生が独自の視点で選んだアンソロジーだ。既刊の新潮文庫に入っていない短編も採られているのがいい。

他社文庫でも清張の短編アンソロジーは何種類もあるが、昭和30年代の短編から選んだ角川文庫の『男たちの晩節』『三面記事の男と女』『偏狂者の系譜』は絶妙のセレクトだ。

さて、一か月ほどかけて、新潮文庫の短編・中編をすべて読み、そこに入っていない短編のうち名作と思われる作品を全集で読むうち、それらからいくつかの要素が読み取れた。もちろん長編にも同じ要素は入っているが、「焦点が一つに絞られ」る短編の方が色濃く表れるのかもしれない。私なりにそれらを分類してみた。

以下、新潮文庫収録の作品名はゴシックで表記する。作品名のあとに収録された書名を入れるが、表題作はそのままとする。新潮文庫以外の作品は全集の巻数を示す。

(1)コンプレックスとプライド

「大部分の在野の学者が官学に白い眼を向けて嫉妬する。嫉妬は憧憬するからである。

その憧憬に絶望したときが、憎悪となるのだ。爾後の卓治は官学に向かって牙を鳴らすのである」(「断碑」)

「断碑」(『或る「小倉日記」伝』)の主人公は、才能を持ちながら学歴の低さから学界に受け入れられず、孤軍奮闘のうちに死んだ考古学者。清張は森本六爾をモデルに本作を書いた。清張には「笛壺」「石の骨」(ともに『或る「小倉日記」伝』)など一連の研究者ものがある。

「笛壺」の主人公は、帝国学士院恩賜賞を受けた著書を持ち歩き、出版社から些少の仕事をもらう。この姿は地方の小学校への押しかけ講演で糊口をしのぐ「賞」(全集第三十六巻)の主人公に重なる。「石の骨」のモデルは考古学者の直良信夫。ここで描かれた「考古学界におけるアカデミズムと在野の間の相剋」(全集第三十五巻あとがき)は、のちに書く『古代史疑』などの著作を通じて、清張自身が如実に感じることになる。

「理外の理」(『巨人の磯』)では、世間から忘れられた著述家の哀れさをこれでもかとばかりに描く。主人公のモデルはおそらく、江戸考証家の三田村鳶魚。清張はエッセイに晩年の鳶魚の様子を記している(「私のくずかご」、全集第三十四巻)。落ちぶれた物書きは「剥製」(『共犯者』)にも出てくる。つねにジャーナリズムの要求に応えなければ自分もこうなってしまうという危機感を、売れっ子になって以降も清張は持ち続けていた。

「装飾評伝」(『黒地の絵』)は、異端の画家に寄り添い、その唯一の評伝を書いた人物を追うもの。一見麗しい関係に見えるが、画家に対する彼の凄まじい憎しみが浮かび上がるラストにはぞっとする。発表時、この画家のモデルは岸田劉生ではないかと云われたという(全集第三十七巻あとがき)。清張はそれを肯定してはいないが、「劉生晩期」(全集第三十四巻)で関心を示した。

時代小説では、父・家康にその容貌を嫌悪された松平忠輝を描く「面貌」(『西郷札』)、秀吉を支持しながら心中では憎んだ丹羽長秀を描く「腹中の敵」(『佐渡流人行』)に、らしさが光る。清張は容貌についてのコンプレックスが強くあり、「面貌」の忠輝は「私自身の反映といえるかもしれない」と認めている(全集第三十五巻あとがき)。「腹中の敵」については、「時代ものに材は藉りたが、私は現代的な現象を頭に置いて書いた」(同)と云う。これは時代小説における清張の基本的姿勢だった。

「カルネアデスの舟板」(『張込み』)は、風見鶏のように時勢に寄り添う学者が、同じ方向へ行こうとする師を「緊急避難」という自分勝手な理由から排除しようとする。教科書採用をめぐる騒動は、長編「落差」(全集第二十巻)で念入りに描写される。プライドが引き起こす犯罪は、「水の肌」でも起こる。

コンプレックスとその裏返しでもあるプライドという要素は、ほかの多くの作品にみられる。そんななかで、「投影」(『張込み』)の主人公は終始前向きで、ラストも爽やかだ。他の作家なら普通でも、暗いのがデフォルトの清張ワールドでは異色作と云えるだろう。

(2)本物と贋物

「若しかすると、アカデミズムの権威が試されることになるかもしれない。俺の《事業》は、この小さな試験で次の段階にとりかからねばならなかった。(略)それは人間の真贋を見究めるための、一つの壮大な剥落作業であった」(「真贋の森」)

前項にも通じるが、一連の美術ものでは、「価値を判っていないくせに権威を持つアカデミズム」対「本物を見抜く力がある(はずな)のに評価されない民間人」という構図がある。その典型が「真贋の森」(『黒地の絵』)だ。美術品の鑑定で生計を立てる宅田は、自分を追い出した美術史界に復讐するために、贋作者を育てる。美術品の真贋を「人間の真贋」と重ねる宅田の執念はすさまじい。

「美の虚像」(『憎悪の依頼』)は、美術記者が贋作事件の裏側を追及する話。「青のある断層」(『或る「小倉日記」伝』)では、名声は高いが才能の尽きた画家を刺激するために、無名の画家の幼稚な作品が利用される。同作の冒頭では、美術評論家の意味不明な文章が揶揄されているが、清張は他の作品でも文芸評論家の文章を戯画化している。実作に携わらず、高所からモノを云う人間が嫌いだったのだろう。作者が誰かによって評価が一変する美術界の滑稽さは、長編『天才画の女』でも突きつめられている。

中編「微笑の儀式」(『黒の様式』)は、法医学者の鳥沢博士が奈良の寺で、仏像の「微笑の表情」に憑かれた男に出会う。数か月後、彼が発表した彫刻作品は話題となるが、鳥沢はその彫刻に浮かぶ微笑から犯罪を見抜く。

「影」(『眼の気流』)の主人公は、著名作家の代作を行なううちに自分自身を失ってしまう。まさに「影」が本体になってしまったわけだ。

(3)疑心暗鬼の落とし穴

「――いま、すべての幸福が、彼から去って行こうとしていた。それを奪いに、たった一人の男が、正確に彼に近づいて来つつある」(「共犯者」)

私が最も共感し、繰り返し読んでしまう短編が集まっているのが、このブロックだ。これらの作品では、犯罪者が安寧を得るためにとった方策によって、かえって落とし穴にはまるのだ。馬鹿な奴だと思うと同時に、自分も同じ間違いを犯してしまいそうな怖さがある。

「共犯者」では、銀行強盗で奪った金を基に家具屋を開いた内堀彦介が、共犯だった町田武治の現状を把握するために、町田の住む地で通信記者を雇う。一時は安心した内堀だが、落魄した町田の様子を知らせる通信に恐怖を覚える。内堀は、近くまでやってきた町田を先手を打って殺そうとするが……。過去に犯した犯罪の影におびえる主人公は、墓穴を掘ってしまうのだ。

同作の地方行商の様子が詳しいのは、清張自身の体験に基づく。終戦後、生活に困った清張は新聞社には内緒で、箒を持って各地に行商に出かけていたのである。

通報者を置くという点では、「捜査圏外の条件」(『駅路』)も同様だ。また、「地方紙を買う女」(『張込み』)の主人公も、情報を求めて墓穴を掘る。自らの犯行を報じる記事が掲載されたか確認するために、地方新聞を購読する理由が「連載小説を読みたい」というものだったことから、好奇心旺盛な作者の目に止まってしまうのだ。清張は有楽町駅の前で「全国のおもな新聞が一日か二日遅れで並べられてある」のを見て、同作のアイデアを思いついたという(全集第三十六巻あとがき)。

「たづたづし」(『眼の気流』)の主人公は、殺したはずの女が記憶喪失として地元の喫茶店で働いていることを地方新聞で知り、彼女に近づく。

「顔」(『張込み』)の主人公は、小さな劇団に属する俳優。映画デビューすることになった彼は、過去の犯罪の証人となり得る人物を殺そうと京都まで呼び出す。世から隠れざるを得ない男が、映画のスクリーンで輝きたいという欲望を抱くところに、人間の複雑さを感じる。

「土偶」(『死の枝』)や「指」(『水の肌』)でも、ほんのちょっとしたことから事件が発覚する。後者ではかなりご都合主義的な展開が見られるが、清張は日常生活から「陳腐な偶然性」が発していると開き直っている。なお、同作は清張には珍しい、女性の同性愛を描いた作品だ。

「可能性の犯罪」を扱った「遭難」(『黒い画集』)は、バディとして山に登る二人の男の心理的な駆け引きが描かれる。清張はこの作品を書くために、ある登山家に連れられて鹿島槍に登ったが、山の中腹で落伍したという(「灰色の皺」、全集第三十四巻)。

(4)男の身勝手、女の愚かさ

「柚木が五日間張りこんで見ていたさだ子ではなかった。あの疲労したような姿とは他人であった。別な生命を吹きこまれたように、躍りだすように生き生きとしていた。炎がめらめらと見えるようだった」(「張込み」)

他に分類した作品の一部も含め、短編のかなりの割合が、この項に当てはまる。

「証言」(『黒い画集』)は、不倫の関係にある男女が一緒に歩いているところに出会った男が、ある事件の容疑者とされる。彼を助けるためには男の証言が必要だが、男は我が身を守るために嘘をつき通す。

「坂道の家」(『黒い画集』)では、若い女に迷った商店主が彼女をつなぎとめるために身を滅ぼしていく。「礼遇の資格」(『巨人の磯』)は、三十歳年下の妻と再婚したことから犯罪に手を染めた老年の男を描く。

「確証」(『黒地の絵』)の主人公が妻に行なったことは、男の身勝手このうえないが、実際、これに近いことはあるという気がする。

一方、女性の寄る辺なさや愚かしさを描いた作品も多い。

「二階」(『黒地の絵』)は、病身の夫に代わって印刷屋を守る妻が、夫と看護婦の関係に疑念を抱く。「喪失」(『或る「小倉日記」伝』)の女性は、生活のためになれなれしい同僚を無下にできない。「白い闇」(『駅路』)の妻は、失踪した夫を追って青森まで行く。俳人の杉田久女をモデルにした「菊枕」(『或る「小倉日記」伝』)は、ラストの夫の感慨が哀しい。

「年下の男」(『死の枝』)の主人公は、結婚を諦め、金を貯めることに一生懸命だ。その彼女に男ができたことから破局が忍び寄る。「馬を売る女」(全集第四十一巻)も、同様のシチュエーションだ。

話が進むうちに主人公が違う顔を見せるのが、「一年半待て」(『張込み』)。これに近い設定が、「種族同盟」(全集第三十八巻)。原作では容疑者が男だが、「黒の奔流」(1972)として映画化された際に女性に変えられ、その後のドラマ版でも踏襲されている。

平凡な女性が一瞬の輝きを見せるのが、「張込み」だ。殺人を犯した男を追う刑事が、昔付き合っていた女性を張り込む。平凡な日常の描写が続く分、女性の変貌ぶりが印象に残る。

男女というよりも、人間の身勝手さを描くのが「鬼畜」(『張込み』)。同作に限らず、清張作品に出てくる子どもはあまり幸せそうではない。

(5)歴史を材料に

「妻の皮膚をふききよめながら、彼は現在のこの瞬間が現実とは思えなかった。少なくとも現実の中に彼があるとは思えなかった。いったい、自分が何をしているのか、どうしてこの位置にいるのか、目的は何なのかわからなくなった」(「黒地の絵」)

「黒地の絵」は、朝鮮戦争中に福岡県の小倉で起こった城野キャンプからの黒人兵集団脱走事件をモチーフにしたもの。祇園祭の太鼓が、黒人兵の抑圧された衝動を解き放ったことから悲劇が起きる。清張はこの作品を映画化することにこだわり、1978年に「霧プロダクション」を設立。シナリオハンティングまで行なったが、結局実現に至らなかった。

「赤いくじ」(『或る「小倉日記」伝』)は、終戦直後の朝鮮で、接収にやって来る米兵のために慰安婦を集める計画が立てられる。これに近い出来事を、清張は朝鮮で見聞きしており、そこから想像力を拡げた。

また、「陸行水行」(『駅路』)や「巨人の磯」は清張が得意とした、古代史を手がかりにしている。後者は茨城県の大洗海岸に流れ着いた溺死体と巨人伝説が交錯する。この作品について、清張が多忙のため、新潮社の編集者・川野黎子が現地を取材し、その話を基に執筆した。清張は「のちにわたしが大洗に行く機会があり、海岸を眺めたが、つまらない所だった。人の話でよかったと思う」となかなか人でなしな感想を記している(前出「着想ばなし」第十五回)。

(6)メディアの利用

「宇津原平助という老人は一種の蔵書狂で、その所有の書物を他人に貸さないばかりか、閲覧も許さない。それこそ守銭奴が土中に埋めた壺の金貨をときどきのぞいては愉しむのに似ているというのである」(「史疑」)

「地方紙を買う女」をはじめ、清張には新聞や雑誌が出てくる作品が長編・短編ともに多い。作家という仕事柄、よく知る世界を舞台にしやすいということは当然だが、清張の場合、新聞・雑誌、映画、電話などのメディアが印象的に使われている。

「声」(『張込み』)は新聞社の電話交換手である主人公が、番号を間違って殺人事件の現場に電話を掛けてしまったことから起こる悲劇。電話を通すと三百人くらいの声を聞き分けられるという設定が、あとで生きてくる。

「犯罪広告」(『黒の様式』)は、相手の犯罪を告発する広告を印刷して配布するというのがユニーク。いわば名指しの怪文書だ。「巻頭句の女」(『駅路』)は、俳句の同人誌に毎号投稿する女性の消息が途切れたことから、彼女の行方を追う。

神田神保町の古書店で膨大な資料を集めた清張だけに、古本もよく出てくる。「史疑」(『死の枝』)の主人公である歴史学者は、田舎の老人が貴重な史料を見せないことに腹を立て、犯罪を犯す。

「古本」(『死の枝』)は、古本屋で手にした地方出版物をタネに書いた小説が評判を呼んだことで巻き起こる事件を描く。古書目録は「遺墨」(『隠花の飾り』)のほか、「二冊の同じ本」(全集第五十六巻)、「老公」(全集第六十六巻)にも登場する。

(7)私小説的作品

「母は、私に、いつかこういうことを言ってきかせた。

「わしのお母さんがはじめて、おまえのお父さんを見てのう、かげでわしに、あんたの亭主は男ぶりはええが耳が小さいけ、ありゃ貧乏性じゃと言いんさったが、まことそのとおりじゃ」」(「父系の指」)

清張の長編にはほとんど見られない、短編独自の要素として私小説的作品がある。清張は「小説は自分をナマのかたちで出すべきでないという考えを持っていた」(全集第三十五巻あとがき)が、父の故郷である鳥取県の矢戸村については、「父系の指」(『或る「小倉日記」伝』)、「暗線」(『眼の気流』)、「夜が怕い」、「田舎医師」(ともに宮部みゆき選『松本清張傑作選 戦い続けた男の素顔―宮部みゆきオリジナルセレクション―』に収録)で繰り返し描いている。とくに「父系の指」は父に対する複雑な思いと、血のつながりから離れられない宿命を描いた傑作だ。

また、清張自身の幼児期の記憶が取り込まれている作品に、「流れの中に」(『憎悪の依頼』)、「火の記憶」(『或る「小倉日記」伝』)や「入江の記憶」(『死の枝』)がある。幼少時から辛い体験が多かったことが、「潜在光景」(『共犯者』)などで子どもの不気味さを描くことにつながったのかもしれない。

このほか、「空白の意匠」(『黒地の絵』)、「弱味」(『或る「小倉日記」伝』)、「ある小官僚の抹殺」(『駅路』)、「寒流」(『黒い画集』)など、官僚やサラリーマンの悲哀を描く「小市民の肖像」、「拐帯行」(『黒地の絵』)、「駅路」、「流人騒ぎ」(『佐渡流人行』)などの「人生の不条理」、「薄化粧の男」(『駅路』)、「留守宅の事件」、「凝視」(ともに『水の肌』)などの舞台となる「郊外の風景」といった項目も立ててみたが、もはや字数が尽きた。これ以外に紹介できなかった作品も多い。

もちろん、一編の中に複数の要素が含まれるものが多い。いろんな要素を探してみると、より楽しめるはずだ。

なお、清張の短編(中編含む)は「張込み」「黒い画集 ある遭難」「鬼畜」「天城越え」など十七編が映画化されている。長編が原作の映画が十九本なので、じつに半分近い。テレビドラマ化は数えきれない。これだけ多くの短編が映像化された作家は、清張以外にいないのではないか。これらの映画・ドラマは、現在、DVD以外にも、ケーブルテレビや動画配信で観ることができる。原作と映像を比べてみるのも面白い。

最後に、ここで取り上げた作品の中で、私の清張短編ベスト10を挙げておこう(順不同)。

「或る「小倉日記」伝」

「笛壺」

「真贋の森」

「共犯者」

「顔」

「遭難」

「張込み」

「黒地の絵」

「声」

「父系の指」

うーん、どうしても初期の作品に寄ってしまうなあ。

次回はいよいよ、二十八冊もある長編に挑みます。

(なんだろう・あやしげ ライター/編集者)

波 2022年8月号より

[長編小説編]はこちら→