手長姫 英霊の声―1938-1966―

649円(税込)

発売日:2020/10/28

- 文庫

三島由紀夫が短篇に掬いとった昭和の翳、日本人の顔。新潮文庫初収録の傑作9篇!

三島が初の小説「酸模(すかんぽう)」を書いたのは、日中戦争が本格化していく1938年、13歳の時。本書は、以降時代の流れにそって各年代から9篇を精選した。二十代の作品からは奇癖をもつ女を描く「手長姫」や、兄妹の異様な短篇「家族合せ」、虚ろな日本人の姿を切り取った「S・O・S」、三十代は技巧冴える「魔法瓶」、怪談「切符」、四十代の問題作「英霊の声」など。

家族合せ 23歳

日食 25歳

手長姫 26歳

携帯用 26歳

S・O・S 29歳

魔法瓶 37歳

切符 38歳

英霊の声 41歳

書誌情報

| 読み仮名 | テナガヒメエイレイノコエ1938-1966 |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 装幀 | Cyndi Monaghan/カバー写真、Getty Images/カバー写真、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 文庫 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 304ページ |

| ISBN | 978-4-10-105039-3 |

| C-CODE | 0193 |

| 整理番号 | み-3-39 |

| ジャンル | 文芸作品 |

| 定価 | 649円 |

書評

34冊! 新潮文庫の三島由紀夫を全部読む[後編]

『豊饒の海』は最初に読もう

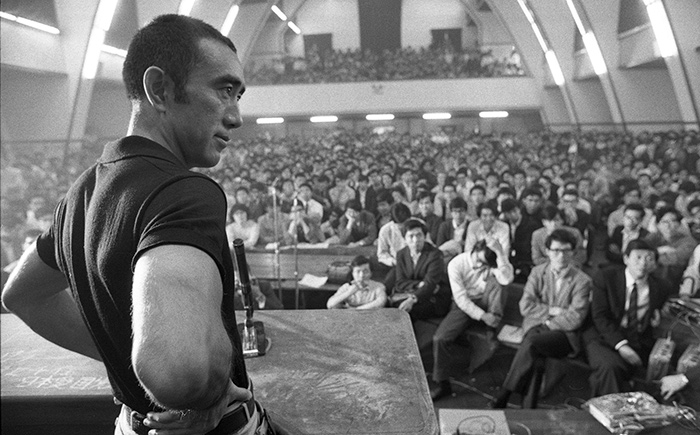

昨年9月に渋谷の映画館で、ドキュメンタリー映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」(豊島圭介監督)を観た。公開と新型コロナウイルスの拡大が重なったため、全国の映画館はしばらく休館していた。そのため、公開から半年経ったこの時期でも、客席はかなり埋まっていた。客層が六十代以上の男性と二十~三十代の女性に分かれていたのが興味深かった。

1969年5月13日、東京大学駒場キャンパスの九〇〇番教室で東大全共闘と三島由紀夫の討論会が二時間半にわたって行われた。この映画はTBSの倉庫で発見されたそのときの映像を編集し、その場に立ち会った元全共闘や三島が結成した学生団体「楯の会」会員、マスコミの証言や作家、知識人の評価を加えたものだ。

三島由紀夫は思想も世代も異なる千人もの東大生を前に誠実に相手の話を聞き、判りやすい言葉で自分の考えを述べた。ときおり、相手に挑発されたり話をそらされたときも、怒りの表情を浮かべてはいなかった。この年に刊行された『討論 三島由紀夫vs.東大全共闘 美と共同体と東大闘争』(新潮社)で、三島は「概して私の全共闘訪問は愉快な経験であった」と記した。

一方、全共闘の論客の三島に対する態度は挑発的で、わざと同じ土俵に立たないずるさがあった。最も長く議論を交わした芥正彦をはじめ、学生たちの喋りのスピードのなんと早いことか。頭の回転は速いが、本当に自分の言葉で話しているのだろうかと感じた。

討論の場には、TBSのテレビカメラが入っていたほか、壇上で新潮社の清水寛が写真を撮っていた。三島はカメラの存在を意識し、ときおりポーズをとっていた。そんな姿が、映画館の女性客の好意的な笑いを誘っていた。

討論を終え、外に出た三島のそばには楯の会の会員が寄り添っていた。その中の一人が森田必勝だった。

一年半後の11月25日、三島は森田ら四人とともに、自衛隊市ヶ谷駐屯地へと向かった。車の中で、三島は東映の仁侠映画「昭和残侠伝」の主題歌「唐獅子牡丹」を歌いはじめ、四人も一緒に歌ったという。そして、総監室に入った彼らは益田兼利・東部方面総監を人質に取り、自衛隊の決起を呼び掛けたのち、割腹自殺した。森田もそのあとに続いた。

その日の朝、新潮社の小島喜久江は『豊饒の海』の第四部『天人五衰』の原稿を受け取るために、三島邸を訪れた。十分ほど遅れて到着すると、三島はすでに出かけた後だった。出社してお手伝いさんから渡された原稿を開くと、そこには「最終回」とあった。今回で終了するという予告が事前になかったため、小島は間違いではないかと思ったという(小島千加子『三島由紀夫と檀一雄』ちくま文庫。小島千加子は小島喜久江の筆名)。

※

吉行淳之介は三島由紀夫の死後、1974年に「スーパースター」と題する「小説というか実話というか随筆というか、自分でも判断のつかないもの」を書いた(『吉行淳之介全集』第十巻、講談社)。

その中で、「私」=吉行は、三島の「ワッハッハ」という「独特の高笑い」に触れている。

「弱さを隠しているようにも、豪放さを気取っているようにも聞えていたのだが、やがてそれが彼独特のものとして定着してしまった高笑いの声である」

また、野坂昭如は石原慎太郎との対談で、こう語る。

「三島さんの笑いは豪快だったといわれるけど、目を見ると笑ってやしないんでね。笑いながら、傷ついていたと思う」(「三島由紀夫へのさようなら」『新文芸読本 三島由紀夫』河出書房新社)。

三島がいつ頃からこの高笑いを身につけたのかは判らない。しかし、多くの人がこの笑いを印象に残しているのは、どこかわざとらしいものを感じたからではないか。

前回取り上げた、『午後の曳航』『絹と明察』『音楽』など「物語」として面白く読める長編に比べると、私には、『仮面の告白』『禁色』『金閣寺』など、三島自身が色濃く投影されている長編を読むのがしんどかった。

とくに新潮文庫で六百ページを超える『鏡子の家』は私には退屈だった。裕福な夫を持つ鏡子のサロンに集まる四人の男の運命を同時並行的に描いているのだが、同じような話の繰返しに感じられた。同作は三島の希望で、市川崑監督により大映で映画化されることになったが、実現しなかった(山内由紀人『三島由紀夫、左手に映画』河出書房新社)。『金閣寺』を見事に映画化した市川崑も、この無機質な物語を前に手をこまねいたのではないか。

三島は、一年半をかけてこの作品に取り組んだ。「私は自分のあらゆるものをこの長篇に投げ込んでしまったので、当分空っぽなまま暮すほかはない」(「『鏡子の家』そこで私が書いたもの」1959年8月、『三島由紀夫評論全集』第一巻、新潮社。現代かな遣いに改めた。以下同)と述べるほどに。

しかし、江藤淳、平野謙ら評論家はこの作品を失敗作だと断定した。

井上隆史は『

「『鏡子の家』でね、僕そんな事いうと恥だけど、あれで皆に非常に解ってほしかったんですよ。(略)その時の文壇の冷たさってなかったんですよ。(略)それから狂っちゃったんでしょうね、きっと」(「ファシストか革命か」「映画芸術」1968年1月)

十年近く経っての発言から、この時の衝撃がいかに深かったかが伝わる。

私がこれらの作品に親しめないのは、三島の表現したい「思想」に「物語」が従属しているように感じるからだ。

たとえば、『禁色』では、主人公の南悠一が次のように語る。

「僕は身を挺したい、と時々思うんです。それがどんな佯りの思想のためにでもいいんです。無目的のためにだっていいんです」

また、『金閣寺』では、主人公の溝口に大学生の柏木が「この世界を変貌させるものは認識だ」と告げる。

「認識の目から見れば、世界は永久に不変であり、そうして永久に変貌するんだ。(略)認識は生の耐えがたさがそのまま人間の武器になったものだが、それで以て耐えがたさは少しも軽減されない。それだけだ」

それに対して、溝口は「世界を変貌させるのは行為なんだ」と反論する。その言葉通り、彼は金閣に放火する。

この「行為」が、三島にとって重要な思想であることは確かだろう。しかし、こういった議論の上に組み立てられた物語には、魅力が感じられない。

『仮面の告白』で主人公が「例の『演技』が私の組織の一部と化してしまった」と述べるように、これらの作品での三島の文章はどこか気取っていて、嘘くさい。だから読んでいて息苦しいのだ。

それだけに、最後に『豊饒の海』四部作に取り掛かったときは、また退屈に耐えることになるのだろうかと憂鬱だった。

ところが、『春の雪』を読みだすと、たちまち物語に引き込まれた。『奔馬』『暁の寺』と読み進んでも、その面白さは変わらない。気づけば、四冊で千八百ページ近い大長編を四日間で読み終わった。

他の長編に比べて、この作品が圧倒的に面白いのはなぜだろうか?

※

『豊饒の海』は、三島がずっと書きたいと願っていた「全体小説」だった。

最初から四巻になることが決まっており、次のように構想されていた。

「第一巻『春の雪』は王朝風の恋愛小説で、いわば『たわやめぶり』あるいは『

三島は同じ文章で、この作品は「どこかで時間がジャンプし、個別の時間が個別の物語を形づくり、しかも全体が大きな円環をなすもの」だとも述べている。それを実現するために用意された仕掛けが、「『浜松中納言物語』を典拠とした夢と転生の物語」(『春の雪』の後註)だった。

なお、この全体小説を貫く哲学が、仏教における「

『春の雪』は大正初年を舞台に、松枝侯爵の嫡子である清顕と、綾倉伯爵の娘である聡子の恋愛を描く。清顕は幼なじみの聡子を愛しているが、その意思をはっきり伝えないままに、聡子は洞院宮の第三王子・治典王と婚約する。そのことが清顕の心に火を点け、ひそかに聡子と逢瀬を重ねる。聡子は妊娠した子どもを堕胎したのち、奈良の月修寺に入り尼僧となる。

清顕の友人である本多繁邦は、二人の仲を応援しながら、自分の役に立たなさを痛感する。

「この若さで、彼はただ眺めていた! まるで眺めることが、生れながらの使命のように」

清顕は本多に夢日記と「又、会うぜ。きっと会う。滝の下で」という言葉を残して、二十歳で死ぬ。この先、本多は清顕が転生した相手を探し、その人物の行く末を見守る人になる。

第二部『奔馬』の舞台は、1932年(昭和7)。本多は滝の下で、飯沼勲に出会う。勲の脇腹には、清顕と同じ三つの黒子があり、本多は転生を信じる。勲は1876年(明治9)に熊本で起きた「神風連の乱」にならって、財界人らを暗殺するテロを企てるが、事前に発覚して検挙される。本多は控訴院判事の職を辞して弁護士となり、勲を助けようとする。物語の最後に、勲は「赫奕と昇った」日輪を見る。

続く第三部『暁の寺』は、1941年(昭和16)にタイを訪れた本多がタイ王室の王女ジン・ジャン(月光姫)に出会う。彼女は自分が日本人の生まれ変わりだと告げ、清顕や勲に関わる日付を正確に答えてみせる。戦後、成長したジン・ジャンが日本を訪れ、本多の別荘にやって来る。本多は書斎の覗き穴から、彼女が清顕-勲の転生者である証拠を見つけようとする。

まさに、一巻ごとに時代をジャンプしつつ、大きな円環のなかにあるような物語だ。主人公は転生するが、本多は歳を重ねていく。『奔馬』では純粋に勲を助けようとするが、『暁の寺』では黒子の有無を確認するという名目のもと、四十歳下のジン・ジャンの裸を見るためにわざわざ覗き穴まで設けてしまうほどの醜さを見せる。この覗き穴は『午後の曳航』にも登場する。

また、『奔馬』の勲の父は『春の雪』で松枝家の書生だった飯沼茂之であり、勲が一方的に維新の旗頭に担ぐ洞院宮は聡子の婚約相手だった。清顕と聡子が密会に使ったのは「軍人下宿の離れ」であり、勲はそこに住む中尉に会うために同じ場所を訪れる。下宿の老主人にとっては清顕と勲は同じ人物である。『暁の寺』では、『春の雪』で聡子のあいびきを手引きした女中の蓼科が「言語を絶した老い」の姿で再登場する。このように、巻が進むにしたがって人間関係が絡み合っていくのも魅力だ。

清顕と勲はその純粋さのために悲劇的な最期を迎えるが、それだけにかえって、周りの人物たちの俗物ぶりが際立つ。

『春の雪』で、聡子の父・綾倉伯爵は聡子の妊娠を知っても、まったく行動に移そうとしない。

「ただ引延ばすことだ。時の微妙な蜜のしたたりの恵みを受けるのは、あらゆる決断というものにひそむ野卑を受け容れるよりもましだった。どんな重大事でも放置しておけば、その放置しておくことから利害が生れ、誰かがこちらの味方に立つのである。これが伯爵の政治学であった」

この徹底した「無為」は、初期の短編「魔群の通過」で没落した蕗屋が、「わたしはたとえ殺されても、何もしないでいる権利があるのです」と啖呵を切る場面を彷彿させる。

『奔馬』では、勲に近づき同志になりながら最後に裏切る佐和と、それを後ろで操る勲の父・茂之。『暁の寺』では、タイで本多の通訳となり、その無神経さで本多を苛立たせる菱川。おそらく、三島自身がこのような俗物に悩まされてきた経験があったはずだ。だからこそ、彼らは生き生きと描かれている。

※

『春の雪』脱稿から『奔馬』の執筆開始までは約二カ月の間があったが、『奔馬』を書き終えた三島が『暁の寺』の執筆を開始するのはその一週間後だ(年譜より。『決定版 三島由紀夫全集』第四十二巻、新潮社)。三島がこの作品にのめり込んでいるのが判る。

しかし、三島が『暁の寺』の最終稿を新潮社の小島喜久江に渡したのは1970年2月下旬で、第四巻の『天人五衰』の執筆を開始したと思われる5月まで、三カ月も空いている。

『天人五衰』について三島は、「第三巻までは、素材も構成もきっちりと決めておくが、第四部だけはわざと決めないでおく。その執筆時の現在の時点で、あらゆる風俗流行をそっくり取り入れるようにしたいから」と最初に宣言していたという(『三島由紀夫と檀一雄』)。実際、本作の結末は事前の構想とは大きく変わっている。

この時期に「波」に連載していた『小説とは何か』で、三島は『暁の寺』を書き終えて、「実に実に実に不快だったのである」と述べた。そして、最終巻に取り掛かる今、「この小説が終わったあとの世界を、私は考えることができない」と書く。

「私の不快はこの怖ろしい予感から生れたものであった。作品外の現実が私を強引に拉致してくれない限り、(そのための準備は十分にしてあるのに)、私はいつかは深い絶望に陥ることであろう」(『三島由紀夫評論全集』第一巻)

三島は『豊饒の海』について、小島に「恐いみたいだよ。小説に書いたことが事実になって現れる。そうかと思うと事実の方が小説に先行することもある」と語ったというが、この時点ですでに決起への決意は固まっていたのだろう。

そういう緊迫のなかで書かれた『天人五衰』は、異様な美しさと醜さの両方を持つ物語だ。舞台は現代の1970年。七十六歳になった本多は、港湾信号所の信号員の安永透が新たな転生者であると信じ、彼を養子に迎える。しかし東大生になった透は、本多を邪険に扱う。清顕の夢日記を読んだ透は、転生者であることを証明しようと二十歳で死ぬべく毒を飲む。

本多が透に出会ったのは、友人の慶子を連れて三保の松原を訪れたあとだった。そこでは三島が唾棄したであろう、俗化した風景が描かれる。

「又二軒の茶店が、コカ・コーラの赤い梵字や土産物を満載して、売場の棚をせり出している外れに、顔のところだけ穴をあけた記念撮影用の絵看板が立っていた。色褪せた泥絵具が風情を添えたその絵柄は、松を背にして立っている清水の次郎長とお蝶である」

いわゆる「顔ハメ看板」を小説に登場させたのは、三島が初めてではないだろうか。しかも、本多は慶子の求めを断り切れず、二人で顔を入れて記念撮影までするのである! もちろん、この顔の穴は、本多の悪癖である覗きとつながっている。

小島千加子は、三島は『豊饒の海』のために入念に取材しており、「深夜の創作活動以外、他の何物にも堪能することを知らなかったと思えるその実生活の中で、唯一没入することの出来るものが“取材”だったのではないか」と述べる(『三島由紀夫と檀一雄』)。だとしたら、三島も顔ハメを体験してみたのかもしれない。

この小説は、拠りどころを失った本多が、月修寺に聡子を訪れる場面で終わる。

「この庭には何もない。記憶もなければ何もないところへ、自分は来てしまったと本多は思った」

そして、『豊饒の海』の円環は閉じられるのだ。

※

『豊饒の海』には、三島がこれまで培ってきた小説の技巧がすべて投入されている。ここでメインのモチーフとなった輪廻転生は、その後の小説、映画、アニメーションなどを先取りしている。また、『禁色』『鏡子の家』などでは、どの登場人物にも三島自身が投影されているために広がりが出にくいが、『豊饒の海』には、多くの俗物たちが登場して、物語をダイナミックに動かす。

そして何よりも、この作品では三島が追い求めてきた「行為」というテーマが、見事に物語に息づいている。考えてみれば、三島が『仮面の告白』を書いたのは二十四歳。『金閣寺』は三十一歳で書いているのだ。その後、結婚をして家庭を持ち、『鏡子の家』の酷評やノーベル文学賞を逃すという挫折も味わっている。そういった経験を経て、三島の中でやっと「物語」と「思想」が合致したのではないか。

だから私は、まだ三島由紀夫を読んだことがないという人には、名作と云われる『仮面の告白』や『金閣寺』よりも先に、『豊饒の海』と短編を読むことを薦めたい。そして、『豊饒の海』とセットで語られがちな三島の自決のことは、いったん切り離して読む方がいい。その方が、「物語作家」としての三島由紀夫を堪能できるし、そのあとで『仮面の告白』などを読む方が三島が本来描きたかったものを理解しやすくなる気がする。

リニューアルした新潮文庫の『仮面の告白』に新たに付された解説で、作家の中村文則は大江健三郎に聞いたというエピソードを紹介している。

「大江さんが三島から料亭に呼び出され向かうと、三島が日本刀を持って待っていたという。(略)そして三島が格好をつけてその刀を鞘から抜いて振り上げた時、天井に刺さって抜けなくなったという」

中村はそんな三島を「お茶目だ」と評する。私もそう思う。

もちろん三島本人は大真面目だったし、当時の評論家も読者も三島にお茶目さを求めてはいなかった。それが時代というものだろう。

でも、三島は心の奥底で、誰かが自分にツッコミを入れてくれるのを待っていたのかもしれない。

没後五十年を迎えたいま、私たちはもっと自由に三島を楽しんでもいいのではないか。

三十四冊の新潮文庫を読み終えて、すっかり三島由紀夫のファンになった私は、そう思う。

(なんだろう・あやしげ ライター・編集者)

波 2021年2月号より

34冊! 新潮文庫の三島由紀夫を全部読む[中編]

「物語」を堪能できる長編

三島由紀夫は生涯に三十三作品の長編小説を書いた(「女神」は新潮文庫では中編扱いなので除く)。新潮文庫で刊行されているのは、そのうち二十一作品である。それ以外の十二作品は現在、角川文庫で八作品、ちくま文庫で四作品が刊行されている。戦後に活躍した純文学作家で、すべての長編が文庫で読める作家はほかにいないだろう。

注目したいのは、新潮文庫に入っていない長編が連載されたのが「婦人公論」「主婦之友」「婦人倶楽部」「マドモアゼル」「週刊プレイボーイ」などの女性誌・大衆誌や、読売・朝日など新聞の連載小説だったことだ。

一方、新潮文庫に入った作品は、『永すぎた春』が「婦人倶楽部」、『獣の戯れ』が「週刊新潮」、『音楽』が「婦人公論」に連載されたことを除けば、「新潮」「文學界」「中央公論」などの文芸誌・総合雑誌に発表されるか、書下ろしで刊行されている。

この点について、藤田三男は「純文学」と「大衆小説(エンターテインメント)」を峻別した作家だったと述べる。その証拠として、三島の場合、純文学作品は連載完結から間を置かずに単行本化されているのに、エンタメ作品は刊行までに数カ月かかっていることを指摘し、前者は「連載開始時にはすでにすべての決定稿が出来上がっていたのではないか」と推測する(『幸福号出帆』角川文庫、解説)。

三島の生前、エンタメ作品は単行本の後は、角川文庫か、新書判のコンパクト・ブックス(集英社)、ロマン・ブックス(講談社)などで刊行されている。当時は文庫レーベルが少なかったこともあるが、三島に純文学作品は新潮文庫で出すという意識があったことは間違いないだろう。

ただ、そうやって新潮文庫が三島作品の「定番」となった結果、三島作品に難解な印象が付きまとうことになったのは皮肉だった。

私の場合、その印象が少し変わったきっかけは、1990年代半ばにちくま文庫が三島のエッセイ選や『幸福号出帆』『命売ります』などを出したことだった。その後、角川文庫でも『夏子の冒険』『にっぽん製』などのエンタメ作品を刊行している。

だから、没後五十年を機に、新潮文庫が「三島は純文学に極上のエンタメ性を融合させた〈物語作家〉」だというコンセプトを打ち出したのは、むしろ、ちょっと遅かったというべきかもしれない。

今回、「新潮文庫の三島全部読み」をしていくなかで、最初は独特の文体につまずき、観念的な議論についていけなかったりもした。しかし、三島の長編には現実のディティールが豊かに組み込まれていることに気づいてからは、意外にすんなり読めるようになった。

以下、私が「物語」に没入して読んだ作品を挙げていく。( )内は単行本の刊行年である。

・恋愛の実験 『沈める滝』(1955年)

電力界に権勢をふるう祖父のもとに育った城所昇は、財力と頭脳に恵まれ、何事にも酔わない青年だった。女に対しても一夜だけの関係ばかりだったが、不感症の人妻・顕子に魅かれる。彼らは会わずにいてお互いを苦しめ合うことで、「人工的恋愛」を実現させようとする。一種の放置プレイだ。

昇は自ら望んで、建設中の奥野川ダムに技師として赴任する。三島は本作の取材のために、須田貝ダム(群馬県)と奥只見ダム(福島県・新潟県)を見学している。1950年代においてダム建設は、需要が増大する電力を賄うために必須の国策だった(電力と権力の関係については、田中聡『電源防衛戦争 電力をめぐる戦後史』〔亜紀書房〕に詳しい)。

子どもの頃から石と鉄を玩具に育った昇は、ダム建設のための巨大な機械群を見てこう感じる。

「この異常な力、異常なエネルギー、異常な巨大さ、……昇はこういうものに携わる喜びを誇張して感じた。人間的な規模や尺度は、彼の心に

雪深い自然と人工物との対比が美しく描かれるなかで、二人の「人工的恋愛」は悲劇的な結末を迎える。

顕子のモデルとなったのは、赤坂の高級料亭の娘・豊田貞子。三島は1954年に彼女と出会い、恋愛に陥る。

半世紀のちに貞子に取材した岩下尚史は、こう指摘する。

「“顕子”と云う女主人公の描写には、それまでの三島由紀夫が、實際、知る由もなかった“おんな”の現身である貞子さんを観察しながら、ある意味、熱中して造り上げたと思われる跡がある」(『直面(ヒタメン) 三島由紀夫若き日の恋』文春文庫)

・恋愛コメディの佳品 『永すぎた春』(1956年)

この作品は小説より先に映画を観ている(1957年、田中重雄監督)。主人公の若尾文子が本郷の古本屋の娘で、業者の市に出て本を仕入れる場面が印象的だった。小説ではこうある。

「二階の板の間を四角く囲んで、座蒲団がズラリと並んでいる。それも綿の出かけたのや、すり切れて生地の光っているのが多い。座蒲団でかこまれた方形の一角に、机が三つ並んでいる。帳づけをする人がそこに坐るのである。荷主の名、つまり誰が売ったかを帳面に墨でつけてゆく役を山帳と云い、小柄な老人がつとめていた。誰が買ったかをつけてゆく役を『抜き』と云い、これには神主のような風采の中年者が当っていた」

昔を知っている古本屋さんに聞いたところ、実際にこのような光景だったそうだ。三島が現場を取材したことがうかがわれる。

ストーリーは単純。古本屋の娘・木田百子とT大法学部の学生・宝部郁雄は婚約しているが、結婚は郁雄が卒業するまでお預けになっている。当時の通念として、婚前交渉を拒まれていることもあり、「永すぎた春」の間に、二人の感情は一種の倦怠期に陥る。しかし、百子の従兄が不祥事をしでかしたり、二人のそれぞれにときめく相手が現れたりという事件に直面し、それを乗り越えることで、二人の絆は強くなっていく。最後は「幸福って、素直に、ありがたく、腕いっぱいにもらっていいものなのね」という月並なセリフで終わる。

こうまとめると、いまどきのテレビドラマでも見かけない、甘ったるいお話に見えてしまうが、二人をはじめとする登場人物の心の動きがつぶさに描かれているので、最後まで飽きさせない。頭が回るが人情肌でもある宝部夫人と、ぼんやりしている百子の兄・東一郎がいい味出している。

会話もしゃれていて、1930年代、フランク・キャプラ、ハワード・ホークスらが手がけた「スクリューボール・コメディ」と呼ばれる恋愛コメディ映画を想起させる。

なお、1960年刊の『お嬢さん』(角川文庫)は、二十歳の女子大生が父の部下の青年と出会い、結婚相手として意識してからの騒動を描くコメディ。「いわゆる永すぎた春にならないように」婚約期間を短くするという一文から、『永すぎた春』の後日譚的な色合いのある作品だ。

・選挙というバカ騒ぎ 『宴のあと』(1960年)

高級料亭の女将・福沢かづは、元外相の野口雄賢の過去を振り返らぬ態度に魅力を感じ、結ばれる。野口は革新党から押されて東京都知事選に立候補する。清廉潔白に戦おうとする野口の裏で、かづは選挙参謀の山崎と画策し、料亭を担保にして得た資金を票集めにつぎ込む。

かづは選挙に勝てばすべてがうまくいくと信じて、恐るべきパワーを発揮する。それがたとえ夫の信念を汚すことになっても。

「かづの激しい感動には、いつも必ず不気味なものがあった。ひとつところで止まることを知らないこの活力は、それからそれへとつながっていて、悲嘆は思いがけない歓喜の

買収が行われ、怪文書が飛び交う選挙戦の描写は迫力がある。筒井康隆の『大いなる助走』に通じるようなドタバタぶりだ。

しかし、野口は落選し、かづは「巨大な空虚」がやってくる予感に震える。

三島は『青の時代』では光クラブ事件(東大出身の青年社長による闇金融会社が詐欺まがいの資金集めを行なった事件)を、『金閣寺』では金閣寺放火事件を下敷きにして、作品を書いた。

本作では、1959年4月の都知事選で落選した有田八郎とその妻・畔上輝井をモデルにしている。執筆開始は同年11月だから、まだ生々しさが残っている。

有田はプライバシーの権利を侵害されたとして、1961年に三島と新潮社副社長兼出版部長・佐藤亮一および新潮社を東京地裁に提訴。一審では三島側が敗訴したが、控訴。その後、有田が死去したことで和解となる。これは、日本で最初のプライバシー裁判となった。

・UFOを待ち望む人々 『美しい星』(1962年)

埼玉県飯能市の大杉家の四人は、それぞれが空飛ぶ円盤を目撃したことから、自分たちはほかの天体からやってきた宇宙人だと信じる。父の重一郎は「宇宙友朋会」を組織して、地球の平和を守ろうとする。

一方、仙台の羽黒ら三人は地球の破滅を待望し、重一郎に論戦を挑む。私は中学生の頃、「三島が書いた唯一のSF」と聞いて本作を読んだが、後半で延々と議論が展開されるのに辟易した覚えがある。解説で奥野健男が「世界の現代文学の最前列に位置する傑作」と絶賛するのに、本当かよと思ったものだ。

今回読み返しても、議論の部分は退屈だ。ただ、三島自身が空飛ぶ円盤に関心を抱いていたこともあり、重一郎らが雑誌を通じて啓蒙活動を行なう様子がリアルだ。また、娘の暁子が同じ金星出身だという青年に体を任せ、妊娠するが、男は姿を消すというエピソードは滑稽で悲しい。

また、舞台となる飯能という町の描写もいい。

「街燈のあかりがまだ一列にのこる飯能の町から、六時の鐘音が昇ってきた。畑のみどりや蔵の白壁はみずみずしく、二三羽の鴉が目の前を斜めに叫びながら飛び過ぎた。西南には山王峠から南へ走る山々が揃って現われ、天頂の雲もすでに緋に染まっていた」

『三島由紀夫事典』(明治書院)によれば、「平凡な都市の中で、三島が飯能ほど詳細に描写した都市はない」という。

三島はよほどこの町を気に入っていたのか、1968年に刊行した最後のエンタメ系長編『命売ります』(ちくま文庫)でも、主人公を飯能に向かわせている。

・「十四歳」の物語 『午後の曳航』(1963年)

横浜に住む未亡人の房子は、息子で十三歳の中学生・登を不良少年と遊ばせないために、夜になると部屋の外から鍵をかける。登は部屋の穴から母親の寝室を覗き、母と航海士の竜二の情事を見る。登はたくましい体を持つ竜二を崇拝するが、竜二が船を降りて母と結婚することに嫌悪を感じる。

少年団の「首領」は、「世界の空洞を充たす」ために、団員に猫を殺させる。登の訴えを聞いた首領は、竜二を人気のない場所に呼び出して、睡眠薬の入った紅茶を飲ませる。

本作はこの場面で終わるが、三島は全裸にされた竜二が少年たちによって解剖される場面も原稿に書いていたという(井上隆史『

十四歳未満の犯罪は刑罰に問われないことを知っている首領は、このように云う。

「『これが最後の機会なんだ』と首領は重ねて言った。『このチャンスをのがしたら、僕たちは人間の自由が命ずる最上のこと、世界の虚無を填めるためにぜひとも必要なことを、自分の命と引換えの覚悟がなければ出来なくなってしまうんだ』」

十四歳で思い出すのは、1997年の神戸連続児童殺傷事件だ。犯人のAが十四歳だったことや、動物を虐待していたこと、「さあゲームの始まりです」ではじまる挑戦状を送りつけたことなど、本作に重なる点が多い。

この事件以降、貴志祐介の『青の炎』など、少年の犯罪を扱う小説が増えたが、『午後の曳航』はその先駆けだったと云えるだろう。

・高度成長の影 『絹と明察』(1964年)

駒沢紡績の社長・駒沢善次郎は、家族主義を標榜し、工員を子として扱っている。しかし、駒沢が外遊しているうちに、工員たちは日ごろの不満を爆発させ、ストライキに突入する。

本作は、彦根の近江絹糸で起こった争議をモデルにしたもの。旧来の家父長制を盾にしながら、高度成長を遂げていこうとする日本の企業の矛盾を描いている。

田中美代子によれば、三島はこの作品について、「書きたかったのは、日本及び日本人というものと、父親の問題なんです。(略)この数年の作品は、すべて父親というテーマ、つまり男性的権威の一番支配的なものであり、いつも息子から攻撃をうけ、滅びてゆくものを描こうとしたものです」と述べている(解説)。

「父」である駒沢は浪花節的な俗物として描かれるが、「息子」や「娘」にあたる若い工員たちも結局は利己的で、どこにもヒーローはいない。

その中で不気味な存在感を放つのが、岡野という人物だ。彼はフィクサーとして、裏から争議を操る。

「岡野の心が躍るのは、いつもこう行くとは限らぬが、他人が正に望んだような役割を果し、自分も亦、たまたまそこに居合わせて、自分の存在の役割にぴたりとはまる、このような瞬間である。岡野は正にそこにいた」

ドイツでハイデッガーを学びながら、戦後は政界や財界を泳ぎ回って生きる岡野は、妙にリアルに描かれている。どこかにモデルがいたのだろうか。

・サイコ・サスペンスの先駆 『音楽』(1965年)

精神分析医の汐見のもとに訪れた弓川麗子は、「私、音楽がきこえないんです」と云う。音楽とは「オルガスムスの美しい象徴」であり、彼女は会社の同僚の江上とのセックスで何も感じないというのだ。麗子は気まぐれな言動で汐見を振り回すが、汐見は麗子を観察し、真の原因を探り出す。

精神分析医や心理療法士が謎を解くミステリーは、いまではすっかりお馴染みとなったが、五十五年前にこういう小説を発想したというのがすごい。

殺人こそ起きないが、麗子の深層心理を解き明かしていく過程はスリリングであり、サイコ・サスペンスの先駆と云ってもいいのではないか。私は本作を読みながら、逢坂剛の『さまよえる脳髄』を思いうかべていた。

なお、本作は新潮文庫の三島作品の累計発行部数で第十位に位置している(時事ドットコムニュース、11月25日)。ほかは名前が知られている作品ばかりなので、ちょっと意外だが、読みやすさと面白さで着実に読まれてきたのだろう。読者の目はたしかだ。

本作は1972年に増村保造監督で映画化されているが、原作に比べると観念的な描写が多すぎたように感じた。じつは同作は刊行直後に松竹で映画化が決まり、三島由紀夫の自邸で監督の中村登、主演の岩下志麻との打ち合わせが行われたが、実現しなかったという(山内由紀人『三島由紀夫、左手に映画』河出書房新社)。

以上、七作品を駆け足で紹介した。手に取って読んでもらうきっかけになれば幸いだ。

今回は触れられなかったが、食わず嫌いだった私には三島の戯曲も新鮮だった。『近代能楽集』と『鹿鳴館』は、いつか舞台でも見てみたい。

次回は、三島自身が投影された長編作品を取り上げる。ついに、これまで見ないふりをしていた『豊饒の海』四部作に立ち向かわなければ……。

(なんだろう・あやしげ ライター・編集者)

波 2021年1月号より

34冊! 新潮文庫の三島由紀夫を全部読む[前編]

特別企画 読まず嫌いのライターが挑む難関文豪!?

短編小説が面白い

寝返りを打つと、朱色の背表紙が目に入る。この一カ月、その山が次第に大きくなっていった。しかし、まだ終わりは見えない……。

まだ暑さが残る九月の頭、私は本誌編集長のKさんに呼び出され、新潮社にいた。十五年ほど前、「yom yom」で「小説検定」の連載がはじまった頃から、私はこの人の無茶な依頼を断ることができない。

「今年は三島由紀夫の没後五十年だから、新潮文庫に入っている三島本を全部読んでなんか書いてくださいよ」

案の定、こんなことを云われた。Kさんの隣には、文庫出版部のNさんが笑みを浮かべている。彼の前には三十三冊の三島本が積まれている。さらに十一月には新刊も出るという。

他の作家ならともかく、三島は困る。正直なところ、これまでほとんど読んでいないのだ。

小学生のとき、学校で旺文社文庫の名作セットを販売していたことに反発し、純文学を避けてSFやミステリばかりを読んでいた。高校生になって、いくらか近代文学を読むようになった(それらの面白さを伝えてくれたのは、エンタメのど真ん中にいた筒井康隆や星新一のエッセイだった)が、三島には接触しないままだった。

直感的に、この作家と付き合うのはめんどくさいと思ったからだ。

あとになってみると、三島に苦手意識を抱いていたのには、二つの理由があった。

まず、三島が推理小説を嫌っていたことだ。

「とにかく古典的名作といえども、ポオの短編を除いて、推理小説というものは文学ではない。わかりきったことだが、世間がこれを文学と思い込みそうな風潮もないではないのである」(「発射塔」1960年7月。『三島由紀夫評論全集』第一巻、新潮社。現代かな遣いに改めた。以下同)

おそらくこの時、三島が念頭に置いていたのは、松本清張だった。清張は1953年に「或る「小倉日記」伝」で芥川賞を受賞したが、その後、推理小説を書きはじめた。『点と線』(1958年)、『ゼロの焦点』(1959年)がベストセラーになり、この時期には社会派推理小説の旗手となっていた。

この三年後、こんな出来事があった。『続 高見順日記』(勁草書房)1963年7月17日にこうある。

「中央公論社の「日本の文学」編集委員会。(略)松本清張君を入れるかどうかが、大問題になった。(略)三島君がまず強硬意見を述べる。(略)三島君が、松本を入れろと言うのなら、自分は委員をやめるつもりだ。全集からもオリるつもりだと言った」

結局、この意見が通り、清張は収録されなかった。このエピソードを知ったとき、清張びいきの私は「三島って心が狭いヤツだな」と思わざるを得なかった。

もうひとつの理由は、私が私小説が好きで、どちらかと云えばマイナーな作家を読んできたことだ。まさに金閣寺のようにきっちり構築された絢爛豪華な世界を描いた、大メジャーの三島は、距離の遠い存在だった。

そんな話をしたところ、Nさんは「むしろ南陀楼さんみたいな読者に向けて、新潮文庫の三島本をリニューアルしたんです」と云った。

「没後五十年を機に三島由紀夫の多彩な魅力を知ってほしいと考えています。読まず嫌いの読者に、出会いと発見があればと。三島は純文学作家という枠を越えて、いま読んでも物語性豊かな作品を多く書いています。要するにエンタメ作家でもあると思うんです」

その方針に沿って、既刊三十三冊のカバーを一新するとともに、主要作十一冊に作家や研究者の新解説を付すという。あとでも触れるが、この新解説はどれも素晴らしく、読者にまさに「出会いと発見」をもたらすものだ。

また、新潮文庫じたいが以前よりテキストとして読みやすくなっている。今回のリニューアルより前、三島本はほぼ全点が9・25ポイント×1行38字×16行になっている。老眼が進んでいる私にはこの大きさはありがたい。

三島作品の最初の新潮文庫は1950年の『仮面の告白』だが、これは8ポ×43字×17行で、しかも旧かな遣いだ。とても読めません。その後、新かなに変更され、文字も拡大されていまに至るわけだ。

横道に逸れたついでに書くと、三島と新潮社の関係は特別なものがある。

『仮面の告白』の単行本は、1949年7月に河出書房から書下ろしで出たが、翌年6月には新潮文庫に入っている。一年も経っていないのだ。同じ月には、新潮社から書下ろしで『愛の渇き』が刊行される。

その後、『禁色』第一部は講談社の「群像」に連載、同二部は文藝春秋新社の「文学界」に連載されたが、単行本は新潮社で刊行されている。そして、1953年には早くも『三島由紀夫作品集』全六巻が同社から刊行されはじめる。この時の三島はまだ二十八歳。

新潮社との蜜月は三島が亡くなったあとも続き、『決定版 三島由紀夫全集』も出されている。新潮文庫の三島作品が他社文庫に比べて圧倒的に多いのも納得がいく。

そういうわけで、三島漬けになることを要求されたが、先入観はなかなか払拭できず、気がつけばもう十月だ。さすがにまずい。発表された順に読んでいったが、どうも没入できない。やっぱり三島は苦手だ。

ところが、気分転換に適当に短編を読んでみると、意外に面白い。長編で書いたテーマが短編に圧縮されている場合があるし、作者名を知らずに読んだら、とても三島作品だと思えないものもあったりする。そこで短編を読み進めると、三島という作家の幅の広さを感じ、親しみが湧いてきた。

三島由紀夫に関して多くの評論・評伝が存在するが、ざっと見たところ、短編への言及がとても少ない。衝撃的な死を読み解くために「憂国」「英霊の声」を論じることを除けば、取り上げられるのは実質的なデビュー作と云っていい「花ざかりの森」や、小説家としての成熟が評価される「橋づくし」「三熊野詣」ぐらいだろうか。これは正直、意外だった。

新潮文庫には現在、以下の八冊の短編集がある。

『花ざかりの森・憂国』

『真夏の死』

『女神』

『岬にての物語』

『鍵のかかる部屋』

『ラディゲの死』

『殉教』

『手長姫 英霊の声―1938-1966―』

このうち、「女神」は中編として扱われているので除くとして、全部で九十編が読める。決定版全集には短編が百六十五編収録されているので、半分以上になる。

『花ざかりの森・憂国』と『真夏の死』は生前に刊行された自選短編集であり、解説も三島自身が書いている。この解説も含め、三島の短編について一番多く言及したのは三島自身だった。

前者の解説で、三島はこう書く。

「少年時代に、詩と短編小説に専念して、そこに籠めていた私の哀歓は、年を経るにつれて、前者は戯曲へ、後者は長編小説へ、流れ入ったものと思われる」

そして、短編をアフォリズム型の「軽騎兵」、長編を体系的思考型の「重騎兵」になぞらえ、軽騎兵から重騎兵へと徐々に移行していったと述べる。

以下、短編集ごとに私が面白く読んだ作品を紹介する。

『花ざかりの森・憂国』

十三編を収録。

表題作の「花ざかりの森」は十六歳で書かれたもので、美しい文章だとは思うが、頭に入ってこなかった。三島は解説で「今では何だか浪曼派の悪影響と、若年寄のような気取りばかりが目について仕方がない」ので「もはや愛さない」と述べている。

「詩を書く少年」は、少年期の自分を愛でるような作品で、詩が生まれるときに恍惚を感じ、世界が変貌する感覚をするどく捉えている。

「詩というものが、彼の時折の幸福を保証するために現われるのか、それとも、詩が生れるから、彼が幸福になれるのか、そのへんははっきりわからなかった。ただその幸福は、(略)多分誰にも彼にもあるという幸福ではなく、彼だけの知っているものだということは確かであった」

「卵」はぬけぬけとしたナンセンス。邪太郎、妄介、殺雄などふざけた名前の大学生が、毎日飲んでいた卵たちに裁判にかけられる。三島、こんなのも書けるのか。

若い連中のバカ騒ぎという点では、「月」も面白い。モダン・ジャズの店に入りびたる「ビート族」のキー子、ハイミナーラ、ピータアらは、昼に活動するセンスのない「

「当時(1963年 引用者注)東京ではツウィストが流行しはじめ、ビート・バアがいくつか店を開いた。その一つの店へ通ううち、その店で知り合った少年少女たちの話をきき、特殊な語法に馴れ、隠語を学び、……次第に、かれらの生活の根底的な憂愁に触れて、この二つの短編が出来上がった」(『真夏の死』解説)

風景描写がすぐれているのは、「遠乗会」だ。葛城夫人はある理由で、乗馬倶楽部の遠乗り会に参加する。少年が「やあ、見えた、見えた」と叫ぶと、江戸川を隔てた向こう側から、騎馬の一団がやってくる。先頭の馬に乗っていたのが、求婚されたことのある将軍だった。工場が並び、車が行き交うなかを、騎馬に乗った一団が進むという時代錯誤な情景が、この物語にふさわしい。

「橋づくし」も移動の描写だけで成り立っている作品だ。新橋の料亭の娘・満佐子と芸者が、願い事を叶えるために築地の七つの橋を無言で渡る。急に腹が痛んだり、知り合いに声をかけられたりして同行者が脱落していくなか、満佐子は最後まで無言の行を続けようとするが……。優美でしかも笑える物語だ。

三島は結婚前に交際していた豊田貞子に大阪の花柳界の話を聞き、それを東京に変えてこの作品を書いたという(岡山典弘『三島由紀夫が愛した美女たち』啓文社書房)。貞子は『沈める滝』のモデルでもある。

この「橋づくし」や歌舞伎界に取材した「女方」、ビート族を描いた「月」について、三島はこれらの世界を面白がって覗くという「遊び」から生まれたものだという。

「自分を故意に一個の古風な小説家の見地に置いて、いろんな世界を遊弋しながら、ゆったりと観察し、磨きをかけた文体で短編を書くという、私の脳裡にある小説家のいわばダンディスムから生れたものだ。短編小説はこういうダンディスムの所産であるべきだという考えが、今も私からは抜けないのである」(『花ざかりの森・憂国』解説)

三島の長編については次回取り上げるが、いろんな世界を遊弋し観察する「ダンディスム」は、長編にも息づいているように思う。

「新聞紙」は妄想が生み出すホラーで、最後の一行が見事。

「憂国」は、二・二六事件を機に割腹自殺する青年将校とそれに従う妻の最後の夜を描く。死と肉の欲望が混然一体となった究極のエロスが、「渾身の自由」を生み出す。

本書の中で最も面白かったのは、「百万円煎餅」だ。若い夫婦がある夜、浅草の「新世界」で遊ぶ。そんなところがあったのかと調べてみると、写真が載っていた。屋上に五重塔があるビルで、名店街やゲームセンター、温泉、キャバレーなどが入っていたようだ。

計画的に節約して堅実に暮らす若夫婦にとっては、「誰の手も届かない飛切りの生活の夢が、そこに純潔に

三島自身もこの作品に愛着があったのか、「「百万円煎餅」の背景――浅草新世界」というエッセイを書いている(『三島由紀夫評論全集』第二巻)。作品のモデルとなった「新世界」をめぐったときの印象を書いていて興味深い。

「つまり浅草的とは、率直の美徳ということであり、安物が多いのは、欲望と欲望満足との間の距離を最大限にちぢめようという商業道徳を意味するのであろう」

なお、この作品は新潮文庫のアンソロジー『日本文学100年の名作』第五巻にも収録されているが、その解説で池内紀は、三島がこの作品に続いて「憂国」を書いたことを指摘する。

「ためしに読みくらべると気がつく。登場人物、若い夫と妻の描写、二人の恋情、高まりとクライマックス、すべてが瓜二つ。二つの小説はトランプのジョーカーの表と裏のようにつくってある。鬼才三島にのみできた高度な文学遊戯である」

『真夏の死』

十一編を収録。

「煙草」は、少年から大人に変わる時期の微妙な心の揺れを描く。主人公は学校の上級生から煙草を勧められ、その人に近づこうとするが失敗する。

「子供であることをこれほど呪わしく感じたことはなかった」

「サーカス」は寓話のような作品で、少年と少女、団長らは類型的に描かれる。それだけに、ショーの優美で残酷な場面が際立って見える。

「離宮の松」は、料亭で働く少女・美代が主人の息子の睦男を背負って、浜離宮公園に出かける。松の木の下に座っていた美代は若い男にからかわれ、その男と付き合っているような妄想を抱く。しかし、男に妻がおり二人が子どもを欲しがっていることを知ると、彼らの幸福のために背中の赤ん坊を預けて逃げてしまう。

「今では睦男は、あの名も知れない若者と自分との間に生れた私生児だったような気がした」

「クロスワード・パズル」「雨のなかの噴水」はオチまで面白く読ませる。三島はこういった作品を、モーパッサンにならって「コント」と呼んでいる。

「花火」は他人の空似をテーマにしたもの。「僕」は自分にそっくりな男に出会い、彼からアルバイトを紹介される。隅田川の花火大会の日に、高級料亭に政治家がやってくる。「僕」がじっとその顔を見つめるだけで、祝儀がもらえると云うのだ。当日、彼の車を開けた「僕」の顔を見て、政治家の顔は色を失う。

「大臣の顔に、得体のしれない、あれほどの恐怖の色が泛んだことを思い出すと、今度は僕が一層得体の知れない恐怖に襲われたのである」

政治家が「僕」そっくりの男を怖れる理由は最後まで明かされず、ぼんやりとした怖さが残る。

「真夏の死」は、伊豆半島の海辺で実際に起こった事件をモデルにしたと云われる。海の事故で二人の子どもと義妹を失った朝子は、悲しみに暮れる。良心の呵責から朝子は奇矯な行動に出るが、妊娠することで心の平穏を得る。二年後の夏、朝子は夫にせがんで、同じ海岸に向かう。

この作品について三島は本書の解説で、カタストロフを冒頭に置くことで、朝子が「この全く理不尽な悲劇からいかなる衝撃を受け、しかも徐々たる時の経過の恵みによっていかにこれから癒え、癒えきったのちのおそるべき空虚から、いかにしてふたたび宿命の到来を要請するか」を描こうとしたのだとする。

『女神』

中編「女神」と短編十編を収録。

「接吻」「伝説」「白鳥」「哲学」はいずれも文庫で五、六ページほどのもの。オチも効いており、これも「コント」に属するだろう。

「白鳥」と「鴛鴦」には「遠乗会」と同じく、乗馬の場面がある。三島は馬が好きだったようで、「私は人間だから、やはり人体の美を一番上に置く、その次に美しい動物は馬だと思う」(「馬――わが動物記」『三島由紀夫評論全集』第二巻)と書いている。ちなみに嫌いな生きものは蟹だった。

「恋重荷」は、婚約者がいながらその親友に魅かれる女性が主人公。二人の男が彼女を抱こうとするとき、彼女は振袖の背に縫い針が入っていることを理由に拒む。この針という小道具によって、女の二人の男への思いを描きわけているのが上手い。

「雛の宿」は、大学生の「僕」がパチンコ屋で女学生と出会う。彼女の「黒い焔のような瞳」に導かれるように彼女の家を訪れた「僕」は、彼女の母に泊まっていくように勧められる。案内された部屋で、「僕」は彼女と一夜を共にする。その後、もう一度その家を訪れた「僕」は衝撃的な光景を目にする。小泉八雲の「耳なし芳一」のような幻想的な物語でもあり、「聖なる狂気」の美しさと恐ろしさを描いた作品でもある。

『岬にての物語』

十三編を収録。

「椅子」は、母の書いた手記を読んだ主人公が少年期を回想する。祖母の手で育てられた「私」と母との距離は、『仮面の告白』の冒頭部にも通じる。「私」から離された母は、二階の部屋の窓から「私」を見つめる。

「二階の籐椅子から母が見ていたものは、私がやがて隠すであろう私の悲しみであり、私がまだ気づいていなかった私自身の悲しみであった」

同じく少年時代を描いたのが、「岬にての物語」。房総半島で夏を過ごした「私」は、書生の眼を盗んで、岬に向かう。そこで出会った美しい女性は青年とともに、「私」の前から姿を消す。そして、「私」は「悲鳴に似た微かな短い叫び」を聞く。

「親切な機械」は、実際にあった女子大生殺人事件に題材をとっており、京都の取材も行ったという。作中に帝銀事件が出てくるように、戦後の世相を象徴するような出来事に三島はつねに関心を抱いていたようだ。二人の大学生が殺人について議論する場面は、江戸川乱歩の「二銭銅貨」を思わせる。

「商い人」は、俗人が入れない修道院の中を覗くために、はしごと双眼鏡を貸すという人を食った商売が出てくる。真面目くさった(その内に欲望を隠している)教授のもとに、自転車に乗った小男がやってくる場面には噴き出した。最後の一行まで、完璧なコントだと思う。短編の場合、「笑い」が重要な要素になっているようだ。

ほかにも風俗小説的な「牝犬」、『愛の渇き』の幻想バージョンと云いたくなる「月澹荘綺譚」なども面白い。

長編で展開するテーマ以外に、幻想、ホラー、コメディなど短編でしか読めない多様な要素が入っていて飽きないのだ。

『鍵のかかる部屋』

十二編を収録。

「戦争で焼け残ったものも、焼跡に建てられたものも、一時凌ぎの仮りの姿をしているように思われた。傾けられた鉄板の上の煎豆のように、煎られながら崩れ落ちようとしていた」

「鍵のかかる部屋」は、敗戦の二年半後の不安定な世相を背景に、人妻と関係を持った男が、彼女の死後、九歳の娘と奇妙な関係に陥っていく様を描く。夢の場面が何度も出てくることもあり、どこか現実感を欠いた不思議な物語だ。

「怪物」は、脳溢血で倒れた老子爵の存在感が凄い。

「彼はおのれの身にそなわった、生れながらの一種仄暗い力を確信していた。(略)人の不幸を見ることはつきせぬ慰めであった」

奥野健男は、この子爵は『禁色』の檜俊輔の原型だと指摘している(『三島由紀夫事典』明治書院)。

『ラディゲの死』

十三編を収録。

「魔群の通過」では、没落した貴族の蕗屋が屋敷でブルーフィルムの上映会を開いたり、泊り客から宿泊費をとって生活している。昔の友人・伊原にそのことを批判された蕗屋は「わたしはたとえ殺されても、何もしないでいる権利があるのです」と云いきる。

三島はこの作品を書く前、同じ「魔群の通過」という題名をもつ長編小説を構想していたという。千枚を予定する自伝的小説で、「十年がかりで書くこと」を決意しながら結局書き出されなかったという(井上隆史『

「箱根細工」は、慰安旅行で風邪をこじらせ宿に残った主人公を、地元の芸者が看病する。二人は結ばれるが、彼女には五万円の借金があった。ロマンティックで皮肉もたっぷりのコントだ。

同じくコント調の「日曜日」は、役所勤めのカップルが毎週の日曜日をささやかに満喫する。黒澤明の映画「素晴らしき日曜日」に通じるようなストーリーだが、その幸福はラスト一ページで無残に断ち切られる。「百万円煎餅」にも通じる、あざやかな反転だ。

「偉大な姉妹」の主人公は、偉大な将軍の死後、没落した一族にあって、体の大きさも気性も「偉大」な双子の姉妹、槇子と浅子である。浅子は反抗的な孫の興造に望みをかけるが、興造(強姦を計画したことから「リンカーン」なるあだ名がある)は短刀で教師を傷つける事件を起こす。すべてが嫌になって出奔した姉妹が、上野動物園で象を眺める場面が印象的だ。

『殉教』

九編を収録。

「スタア」は、売り出し中の俳優・水野豊とその付き人・太田加代の世間から見えない関係を描く。このとき撮影所で進行中なのはやくざ映画で、これは三島が主演した「からっ風野郎」がモデルだろう。三島はこの映画で、「なるたけオブジェとして扱われる方が面白い」と、大学の同級生である増村保造監督の指示に従った(「ぼくはオブジェになりたい」『三島由紀夫評論全集』第二巻)。ロケの場面などに、このときの観察が生きている。

「三熊野詣」は、私が最初に読んだ三島の短編。久しぶりに再読したが、やっぱりいい。歌人で文学博士の藤宮と、その世話をしながら藤宮に歌を学ぶ常子は、熊野への旅に出かける。藤宮は風采が上がらず、暗い陰湿な人柄で「化け

「毒薬の社会的効用について」は、三島には珍しくSF的で、「一九九九年」の時点から、X氏の人生をたどる構成になっている。「偉大な姉妹」と同じく、ここでも上野動物園が出てくるのが興味深い。三島はここが好きだったのだろうか?

『手長姫 英霊の声―1938-1966―』

九編を収録。

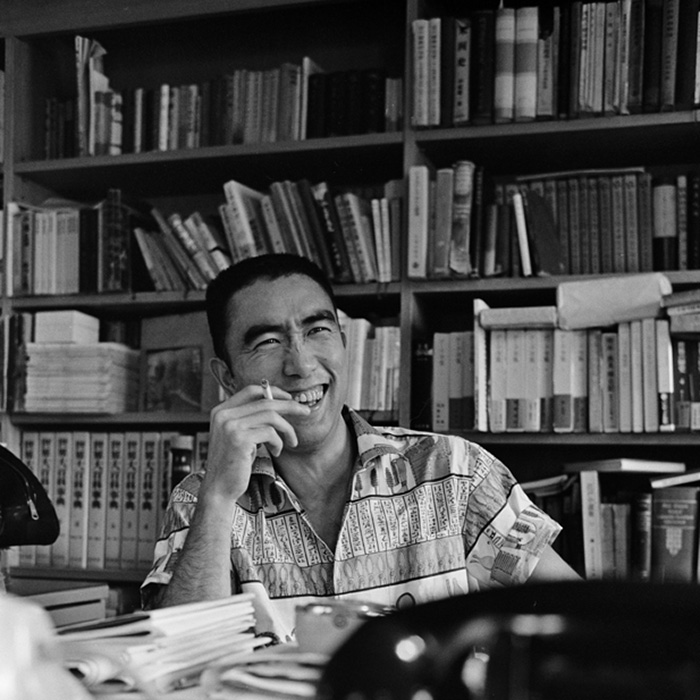

三島由紀夫が生まれたのは、1925年(大正14)。彼は昭和とともに歳を重ねていった。

本書は、十三歳で書いた初の小説「

二十六歳で書いた「手長姫」は、精神病院に入院している元華族の鞠子の生涯を描く。無邪気な盗癖を持つ彼女は「手長姫」と呼ばれる。あるとき、彼女は時計を万引きし、それを見つけられて店から逃げる。

「「泥棒! 泥棒!」

こういう呼称は本当は妙である。「大臣! 大臣!」とよぶときは、相手の大臣を呼ぶにすぎないだろう。しかし「泥棒!」とよぶときに、われわれは不特定多数の意見、乃至は輿論に呼びかけているのである」

本筋ではないのだが、こういう指摘に思わず「なるほど」と思ってしまう。

三十八歳で書いた「切符」は、商店街の会合のあと、松山の誘いで何人かが遊園地の「納涼お化け大会」を覗く。松山は、そこにいる谷が妻の自殺の原因ではないかと疑っている。暗闇の中で松山は幻想を見る……。切れ味のいい怪談だ。

最後に置かれた「英霊の声」は、「

霊たちは、自分たちが身をなげうったにもかかわらず、ついに「神風」が吹かなかったことを嘆き、「などてすめろぎは

「奇蹟の到来を信じながらそれが来なかったという不思議、いや、奇蹟自体よりもさらにふしぎな不思議という主題(略)はおそらく私の一生を貫く主題になるものだ」と三島は述べている(『花ざかりの森・憂国』解説)。

八冊の短編集を読んでみて思うのは、三島由紀夫の持っていた豊かな可能性だ。とくに最初の二冊の自選短編集は、自身に与えられたイメージを振り払うように、あえてさまざまなタイプの作品を選んでいて、「俺はこんなもんじゃないよ」という自負が感じられる。

四十五歳という若さで死ななかったら、三島はもっといろんな短編を書いただろうか。それとも、もはや、書きつくしたから死んだのか。

新潮文庫には入っていないが、「荒野より」という短編がある(中公文庫『荒野より』)。

ある朝、仕事を終えて眠りについた「私」の家に、見知らぬ青年が上がり込む。彼は「本当のことを話して下さい」と「私」に迫る。警官がやってきて、青年は連行される。

いまで云うストーカーだが、実際にこれに近い事件があったという(松本徹編著『年表作家読本 三島由紀夫』河出書房新社)。

事件のあと、「私」はこう述懐する。

「慄えながら立っている一人の青年の、極度に蒼ざめた顔を見たときに、私は自分の影がそこに立っているような気がしたのである」

三島由紀夫の名短編にこの作品を選んだ中上健次は、三島は「このようなドッペルゲンゲル風な作品を多作している」と指摘する(『群像 日本の作家18 三島由紀夫』小学館)。先に紹介した「花火」もその一つだろう。

「もう一人の私」という視点を持って、三島の短編を読むと、新しい発見が得られるかもしれない。

九十編の短編を読んで、むりやり私のベスト3を選ぶとこうなる。(1)「百万円煎餅」(2)「橋づくし」(3)「花火」。

さて、私の三島行脚はまだ続く。次回は長編小説にチャレンジします。

(なんだろう・あやしげ ライター・編集者)

波 2020年12月号より

三島のロマン主義に思いを馳せる

「私は生来、どうしても根治しがたいところの、ロマンチックの病いを病んでいるのかもしれない」(「私の遍歴時代」)

この短編集を一読して、私が心惹かれたのは三島由紀夫におけるロマン主義の変遷といったものだ。総じて三島文学は感情の恣な奔出であるロマン主義と、整然たる秩序が支配する古典主義との均衡とせめぎ合いのもとに作品世界が成立していると言える。だが右に掲げた通り、作家としてのみならず個人としても空前絶後の癒しがたいロマン主義者として時代を駆け抜けたのが三島であった。新編集の本作品集で三島作品のロマン主義のありようをたどることは、間違いなく彼の精神史を確認する作業ともなる。

本書は昭和の年数と同い齢の三島由紀夫が十三歳から四十一歳までに執筆した九編を収める。各々の作品に発表時の年齢を掲げ、それぞれのドアノブに、当時の社会情勢などにつき簡単なメモが掛けてある。時代の流れの中で生身の三島を意識し、昭和の脚注として独特の説得力をもつ三島作品をリアルに味わってほしい、という趣旨が見て取れる。

収録作は処女作の「

十二歳のとき学習院の校友会誌「輔仁会雑誌」に初めて詩を発表、その文才が学内の話題をさらった翌年、同誌に掲載されたのが小説処女作「酸模」。

深い森で少年は脱獄囚と出会い魂の会話を交わす。初期作品に典型的な「少年が迷宮で異人と出会う」パターンだ。

「生れて四十九日目に祖母は母の手から私を奪いとった。……祖母の病室で、その病床に床を並べて私は育てられた」(「仮面の告白」)という特殊な環境で三島は幼少期を過ごした。中等部に進み文芸部に入部したが、父親は文学を理解せず、何より天性の鋭敏すぎる感受性が彼を孤独に置いた。「酸模」では、散文詩を思わせる瑞々しい文章で三島は自身の疎外感と孤立感に表現を与えている。少年詩人は読書と創作の中でロマン主義者としての助走を始めていた。この作品に注目した恩師により同人誌「文藝文化」に知己を得た三島は、以降日本浪曼派の強い影響下でその文学的基層を形成し、それは後に「花ざかりの森」を始めとする完成度の高い擬古典調の初期作品へと結実する。

「英霊の声」はいわゆる「二・二六事件三部作」の一つ。その中で最も人口に膾炙しているのは三島由紀夫・森田

三島の「二・二六事件と私」を読むと、学習院初等科に在籍中の彼がこれら一連の行動に間近く身を置きつつ参加を拒まれた存在として、圧倒的なロマン主義的共感をもって悲劇の主人公たちを美しく想像したことが窺われる。蹶起将校たちへの恋狂いといっていいほどの感情が現実にこの日十一歳の少年のものであったと考える必要はない。三島の『十五歳詩集』に、自身の日常を破壊して非日常をもたらす〈

四十五歳で三島の取った最終行動は、挫折のみによってその純粋さが証明されるロマン主義の極致であり、同時にまだ見ぬ人生への憧れを歌った十三歳の窓辺へと、くり返し回帰する姿とも見える。「酸模」と「英霊の声」は、最初期と晩期における三島文学の一つの見やすい里程標だ。昭和十三歳から昭和四十一歳まで。一緒に生きて、一緒に生き急いで、一緒に道連れになってほしかっただろう。時代と生々しく果し合いつづけた三島ロマン主義の消長に思いを馳せずにいられない一冊である。

(いしい・ゆうか 作家)

波 2020年11月号より

著者プロフィール

三島由紀夫

ミシマ・ユキオ

(1925-1970)東京生れ。本名、平岡公威(きみたけ)。1947(昭和22)年東大法学部を卒業後、大蔵省に勤務するも9ヶ月で退職、執筆生活に入る。1949年、最初の書き下ろし長編『仮面の告白』を刊行、作家としての地位を確立。主な著書に、1954年『潮騒』(新潮社文学賞)、1956年『金閣寺』(読売文学賞)、1965年『サド侯爵夫人』(芸術祭賞)等。1970年11月25日、『豊饒の海』第四巻「天人五衰」の最終回原稿を書き上げた後、自衛隊市ヶ谷駐屯地で自決。ミシマ文学は諸外国語に翻訳され、全世界で愛読される。