久しぶりにマーラーを聴きました。と申しましてもクラシックに詳しいわけではありません。ただ洋の東西を問わず、その時々、興味を持った音楽のレコード、CDを操作しやすいプレーヤーで聴くだけのこと。特に小説を書くようになってからは、作中の世界をイメージしやすくするために、思いついた曲をその題材の世界と決めて"それ"を書いている間はずっと"それ"だけを聴くという方法をとっておりました。たとえば千姫が生きた江戸時代初期はブラームスの『弦楽六重奏曲第2番』、

時代小説なのになぜ外国の音楽か、と申しますと、もともと邦楽が好きな私のこと、耳に慣れておりますのでつい聴き入ってしまい、別の世界に飛翔できなくなるのです。特に三味線入りはいけません。三味線は一音一音がアイウエオに分類されて言葉を話すように聞こえてしまいます。また、西洋音楽でも歌詞のあるものは聴きません。歌詞の意味にとらわれて自由な発想を妨げることになりますので、どんなに好きでもオペラの名曲は除外いたします。などと、利いた風な御託を並べておりますが、曲を選ぶ根拠などございません。まったくの行きあたりばったり。その時、偶然ひらめいた曲が作品の行方を左右することになるわけですが、一つの世界を創り、大勢の人間を産みだして生きてもらうための拠り所として私なりの手段になっております。

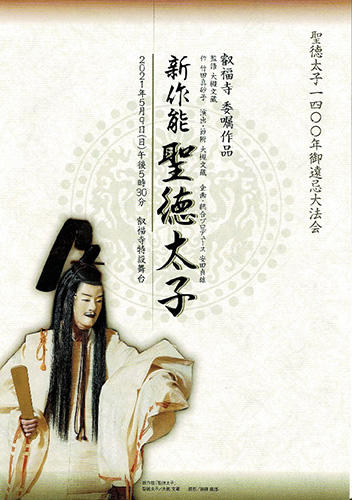

ところで丁度、新型コロナウイルスのニュースを耳にし始めた頃から1年余り、私は耳にする音楽を「謡曲」だけに絞ってまいりました。新作能『聖徳太子』の詞章を作るという仕合わせに巡り合えたことがきっかけです。

聖徳太子といえば、近年その存在について諸説ありますものの、日本史の中では重要な位置を占める人物であることに違いはないうえ私自身、これまで親しく向き合うことのなかった時代であり人物でありましたので、恐れながら

有難いことに監修のお立場にあった、能楽シテ方の大槻文藏先生が根気よくご指導くださったお陰で、新作能『聖徳太子』の台本が完成いたしまして過日、御廟所のあります南河内の叡福寺において初演することができました。

叡福寺では聖徳太子の没後1400年御遠忌大法会がほぼ1か月にわたって執行されておりまして、日替わりで所縁の寺院の管長猊下によるご供養がございました。その最終日前日にあたる日に新作能は上演されたわけでございます。

折から新型コロナウイルスの猛威が日々強まっておりまして、外出もままならない時期。果たして高齢者である私の出席は可能なのか、作者が初演に立ち会わないということは無責任ではないか、だとすれば万難を排して行くべきではないのか、など様々な思いが交錯いたしまして、今まで経験したことのない緊張感が何日か続きました。けれどもすでに御遠忌の行事は順次滞りなく運ばれており、関係者の方々の隙のない配慮が功を奏して支障なく目的を果たすことができました。心配していたお天気さえ晴天に恵まれて、本当に有難いことでございました。

ホテルに戻ってルームサービスで遅い夕食をとり、10時30分にはベッドに入りましたが、覚えているのはそこまで。目が覚めたときはカーテンの隙間から朝日が差し込んでおりました。時計を見ると6時30分。8時間、ぐっすり眠っていたわけですね。夜中に一度も目が覚めないなんて、こんなこと、久しぶりでございます。以後2週間。ほとんど家に籠って人を避け、ウイルス潜伏期間をやり過ごしましたが、その間の楽しみの一つが久しぶりに聴くクラシック音楽でした。

ソファーに身を委ねてまずマーラーの『交響曲第1番』をレナード・バーンスタインの指揮、ニューヨーク・フィルハーモニックの演奏で、次いで同じ曲をブルーノ・ワルター指揮、コロンビア交響楽団の演奏で。

ただ聴くだけ。何も考えません。ぼんやりと天井を眺めています。そのうちに、なんですか部屋の換気と一緒に私の体の換気もできてくるようで、これから先何年ものお付き合いになりそうな新型コロナウイルスへの対応とも改めて向き合おうという気になっておりました。

疫病対策を国是となさった聖徳太子殿下を偲びつつ、今日はこれから横笛の演奏を聴きます。

第4楽章を聴くと鬼界が島の『俊寛』をイメージしてしまうのです。

このバーンスタイン&ベルリン・フィルもたいへんな名演だと思います。