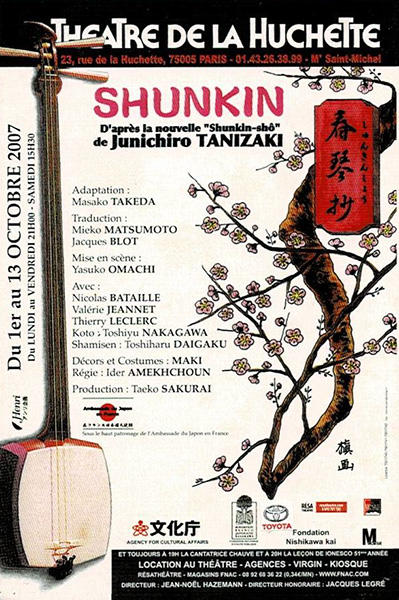

前回でちょっと触れました『フランス語版 邦楽劇SHUNKIN』につきましてもう少しご紹介させて頂きます。なにしろ演劇の制作などという大仕事には携わったことのない、ずぶの素人の60代の女性が4人集まって、花の都パリで一芝居打とうという途方もない企画を立てたのです。世間知らずもいいところ。この話を本物のプロデューサーに伝えましたら、開口一番「おやめなさい!」と言いました。「大怪我をしますよ」とも。

じっくり順序だてて考えますと、大怪我をするどころか、命に関わる重大事件に発展するかもしれない。その一番の要因は大借金を抱えること。得体の知れない人たちに騙されて脅迫されたり、監禁されたり、というドラマで見るような光景が思い浮かびましたが、「やってみなきゃわからない」というのが私たち4人の一致した結論で、「プロだったら絶対に手を出さない」という企画に、素人の強みで手を出してしまったのです。

そして準備期間にほぼ3年かけて台本の翻訳と、おおよそのスケジュールとユシェット座での上演を決めたうえ、フランス語との共演という前代未聞の冒険にも拘わらず、音楽の担当は新進気鋭の演奏家が参加してくださることも決定いたしました。筝曲の名門、米川敏子氏のお弟子さんお二人で、十三絃担当の中川敏裕さんと三弦担当の大学敏悠さんです。さらには現地でサポートしてくださる人材もパリ在住のMさんと、演出のOさんのお蔭で手配がついて、配役も決定いたしました。

主演はニコラ・バタイユ氏。ニコラさんは日本通で舞台、映画の出演作品もありますので日本語がかなり話せます。翻訳台本の言葉使いの不備など、やはりベテランの舞台俳優であるジャック・ブロ氏と一緒に訂正してくださいましたし、春琴役と佐助役はニコラさん自身が選んでくださいました。

ジャックさんはほかにアネックス事業の一つとして開催された谷崎作品の朗読会で『瘋癲老人日記』を朗読なさいました。勿論フランス語です。私、フランス語はまるで分かりません。でも、この作品の世界観が、作者の意図する瘋癲老人の心情が伝わってきて感激のあまり、ぽろぽろ涙を流してしまいました。場所はパリ市内の区庁ホールで、用意した椅子が埋まるほどのお客様でした。のちに知り得た情報では、谷崎作品は当今、日本より海外に人気があるということで、この時も谷崎文学を研究しているというアメリカ人が来場していました。怖いもの知らずで、極めて薄い予備知識のまま大きな冒険に乗り出してしまったのだということを、改めて知った次第です。

予備知識の欠如といえば、さらに輪をかけて深刻なのが金銭問題でした。折からユーロが高騰中。勢いが止まりません。私たちが具体的にお金の計算を始めた当初、1ユーロ=150円で計算しておりました。少しゆとりをもって高めに考えていたつもりでしたが、ふと気がつけば、ひえっ! 160円! さらに、パリに着いてからは毎日高騰していって170円近くまで跳ね上がってしまったのです。当然、日常的な出費は極力切り詰めなければなりません。お昼はお総菜屋さんのパンとサラダ。それでも日本円に換算すると1500円くらいになります。日本のサラリーマンのランチがワンコインと言われている頃です。お総菜屋さんへ行く道の途中にあるケーキ屋さん「ダロワイヨ」の前を、切ない気持ちで通り過ぎたものでした。

公演時間は夜9時から1時間。その前にイヨネスコ作品が1時間刻みで2本上演されています。イヨネスコ作の不条理劇を上演するユシェット座は3部制で、その最後の時間が「SHUNKIN」に充てられたわけです。客席は90席ほど。楽屋も狭いので二人の女性演奏家は宿泊先のホテルで着替えを済ませ、

終演後二人は近くのカフェテラスに寄って、一息入れながらその日の反省をするのが日課になっておりました。私たちスタッフは、その後ろ姿を見送るだけで別行動をとっていたのですが、ふと見ると、二人の姿を見かけるや否や、ほぼ満席の店内から店員の一人が飛び出してきて、準備していたらしい席に案内しているのです。10時過ぎても毎晩、通りはかなりの人出で、二人はわずかな間に人気者になっていたのです。

日本からも友人、知人が見に来てくれましたし、思いがけないことに連日入りがよく、劇場が狭いためにスタッフの居場所がなくて、上演中は舞台裏の階段に腰かけて舞台からの声と客席の反応に耳を傾けるしかない状態でした。でも、そんなことも面白くて、楽しくて、ワクワクしながら過ごすうちに千秋楽を迎えた夜、劇場側が成功を祝うパーティを開いてくれました。シャンパンで乾杯。日仏の区別なく、抱き合ったり、記念品を交換したり。

かくて60代4人の冒険は、思い切りワクワク感を満喫して終了いたしました。

(付)ニコラ・バタイユ氏は1年後の2008年10月28日に亡くなりました。82歳でした。

前列がアンリ企画60代(当時)4人衆です(右から2人目が私)。