「長生き」こそ、大方の人が望む究極の幸せであった昔、現世で望む限りの栄誉や幸福を手中に収めて権勢を極めていた大帝、大王、大将軍でも、唯一ままならないのが寿命でした。歳をとればとるほど、その思いは強くなっていくらしく、不老長寿の妙薬やお呪いを求めて財力と権力を駆使していたようです。ですから洋の東西を問わず長生きをした人の逸話が多く残っております。

フランスで有名なのはサン・ジェルマン伯爵。18世紀ごろにいたと言われ、博学多才で前世の記憶を滔々と語るうえ年齢不詳。いつまでも若々しいので長寿の薬を持っていると、まことしやかに伝えられていたとか。

中国の場合は周の時代に800歳になる仙人がいたと伝わりますし、日本にはこのことに材をとった能楽「菊慈童」があり、菊に宿る露を呑んで700歳の齢を保つ童子がシテとして登場いたします。長寿とはまさに手の届かない高嶺の花だったのでしょう。

しかしながら近年は特殊な場合を除き、一般人の私共でも、望む、望まないにかかわらず長寿だけは手に入れることができました。90歳どころか100歳も珍しいことではなくなっております。当然、人口に老人の占める割合が大きくなってまいります。逆に新生児誕生の割合がどんどん少なくなって、いわゆる少子高齢化状態になりました。

そこで臨終時、または死後、周囲に面倒をかけないために、あらかじめ身辺の整理をしておくことが大切ということになってまいりました。終活とか断捨離とかいう言葉が飛び交い、遺言書を

まあ、考えてみれば当然のことでございますわね。誰でも必ず死ぬのですから。そして、いつ、どこで、どんな死に方をしようと、必ずどなたかに後始末のお手数をかけるわけですから出来る限り、その行為が簡便に済むように手筈をつけておくのは、死に行く者の責任ではないかと思うのです。けれども周辺の様子を見聞いたしますと、ご自分ではその気になっているものの、なかなか断捨離の作業が進まない。或いは終活をどこから手をつけていいか分からない、といった方が多くいらっしゃることに気づきます。

昨今はこういう方がたのために、人生経験豊富な著名人による「こうすべきである」「断捨離は手順を決めて」「終活に必要な手続き」といったような趣旨の手引書が数多出版されております。読者はそれらの本を熟読したうえで実行に移しているはずなのですが、やはり最後まで続かない方もまた多いようです。

不肖私も高齢者の一人、僭越ながら"思いみまする"に、結局ご本人の自覚の問題かと存じます。

生きとし生けるもの、必ず定命の尽きるときがまいります。人間の場合は有難いことに先人が、その経年劣化状態を年齢ごとに示しておいてくれました。

まず『還暦』の60歳。高齢初心者です。65歳で国が認める前期高齢者。かつては

ただ、困ったことに、あの出口までの距離が分かりません。何年か経ちますと針の先ほどだった出口がちくわの穴くらいになりますが、距離はやはり不明。仕方がありません、無数の同行者と喧嘩したり仲直りしたりしながら、体内の細胞が微力になりながらも働いてくれている間は、好き勝手に真っ直ぐ進んで行きましょう。

あとは野となれ山となれ。大体、断捨離なんてものは高齢になったからと言って急に始めるものではありません。常日頃の心がけです。買いだめをしない。もったいないからといった捨て惜しみをしない。この二つだけでも家の中がゴミ箱状態になるのを避けることができますが、そんなことはできないという方は、きっと甘え上手な幸せな方ですから断捨離を諦め、身辺整理などミミズの戯言だと聞き流しておしまいになってもよろしいかと存じます。

そういう方はたぶん遺産相続などについても考えていらっしゃらないでしょうから

いいじゃありませんか、どうぞお気になさらずに。

なにはともあれwithコロナで今年も暮れます。皆さま、どうぞよいお年を。

八白土星 昭和戊寅年生 2021年12月記

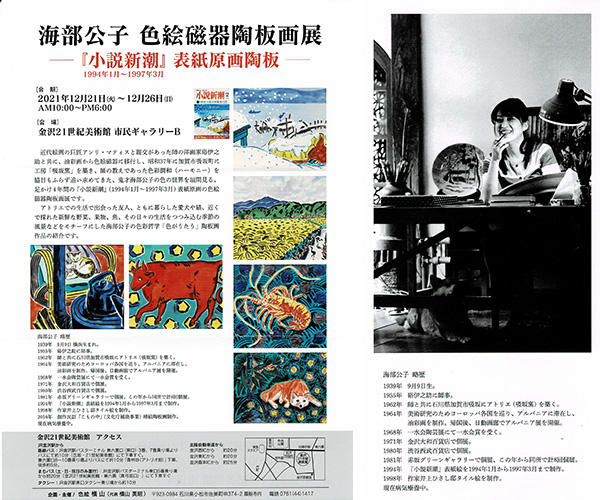

かつて「小説新潮」の表紙絵として制作された陶板画です。

お近くの方、ぜひお寄りくださいませ。