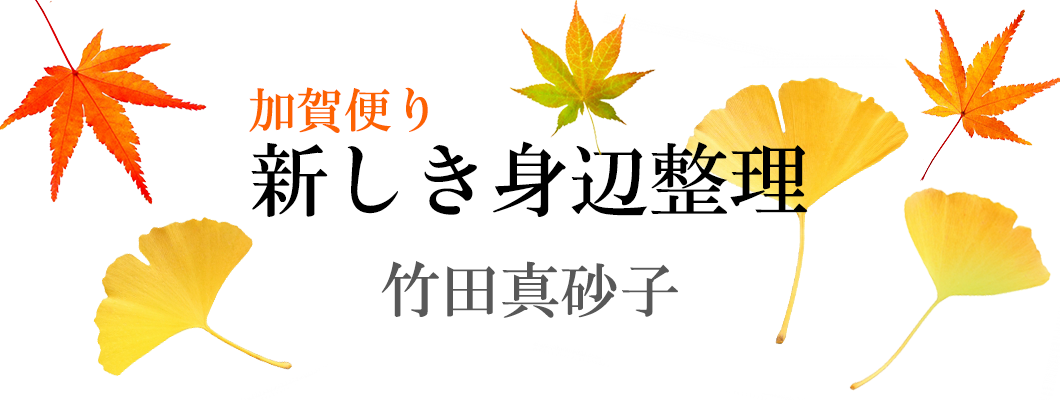

80年住み慣れた東京を離れて北陸は加賀に終焉の地を求め、人生の大転換を果たしてから1年半。昨年暮れにやっと完成した新居(といっても市の空き家対策にご協力して古い家をリフォームしたものですが)にも慣れてまいりまして、ほぼ理想に近い日々を送っております。

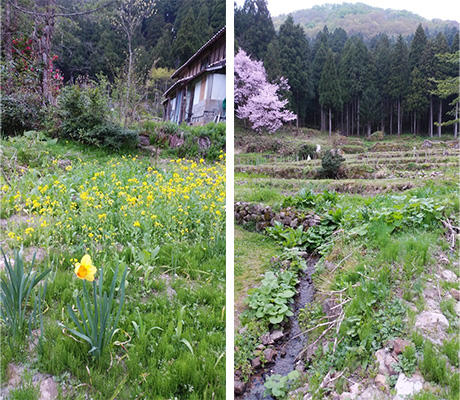

加賀便り第17回の「発展途上人」で私、蛇を見たことがないと書きましたが、この春、4月半ばにめでたく続けて2度、自然の環境を満喫して生きているであろう蛇に出会う幸運に恵まれました。場所は自宅から車で30分ほどの、藩政時代から製炭、焼畑で栄えた集落で、この辺一帯、重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。なんとも長閑な山間の集落の佇まいは、丁度桜の時期で、濃いのや薄いのや3色くらいの桜が無造作に咲き、その間をせせらぎが流れ、足元には菜の花やタンポポやラッパ水仙の黄色。そこに切妻造りの民家や土蔵が点在しています。初めて来たところなのになぜか私は、よく見知った風景のように思えました。

そうです。歌舞伎の舞台の書割でよく見る田舎の景色なのです。この風情に抱かれながらスマホを駆使し、ハイブリッドの車に乗る生活をしているとは、とても思えない、時を刻む音が全く意識できない光景でした。

そんな集落の一角に古い神社がありました。石の鳥居の脇にある桜の古木が濃い淡紅色の花を枝いっぱいにつけていました。石段を上がって、長年雨風にさらされていると思しき拝殿の前で拝礼し、階段を降りて行きましたが、途中、右側の石垣になにか違和感を覚えました。そこで、改めて見直しましたら、とぐろを巻いた茶色の蛇がじっと身を潜めていたのです。

太さは人間の指のせいぜい人差し指くらい。茶色で黒い縦縞がありました。同行していた方がシマヘビだと教えてくださいました。とぐろには寸分の隙もありません。実に見事にしっかり巻かれています。生まれて初めて見た蛇は身動きもせず、私の目の高さにいました。すると目が合いました。イラストで見る蛇は大抵吊り上がった目をしていますが、この蛇は意外に可愛いキョトンとしたような目つきをしていました。女の子かもしれません。なぜならかんざしをつけていたからです。いえ、つけていたのではなく、蛇の目の脇にあたるところに石垣の隙間から生えている小さな草が、人間でいうなら耳の脇につけた花飾りのついたピン止めのように見えたのです。

「あら、とてもお似合いよ」と声をかけましたら彼女(たぶん)は恥ずかしそうに、ちょっと上目使いに私を見ました。でも、しっかり巻いたとぐろは少しもゆるみませんでした。締め付ける力はすごく強力なのだと実感した次第です。

この日はとても寒い日でした。啓蟄はもう、とうに過ぎていましたし、桜も咲いておりました。それで春を待ちかねて飛び出してきたのでしょうが、寒くて身動きできなくなっていたのだと思われます。しっかりとぐろを巻いていたのは冷気から身を守るためだったかもしれません。

それから2、3日後のことです。ご近所のお家の、広い敷地を囲んでいる石垣の脇を通ったとき、またもや違和感を覚えました。もしや? 長い石垣の途中には10センチほどの隙間があり、下を水が流れています。そこに茶色に黒い縦縞のある紐状のものがひっかかっていたのです。シマヘビです。石垣の上を、右から左に移動していたところでしょう。

石垣の高さは1メートル強。下が流れになっているとはいえ、このくらいなら大丈夫、らくらく渡れると高をくくったのでしょう。彼(たぶん)の体長も1メートル強くらい。地を這う蛇が体をどう使って空間を乗り越えるのか見当もつきませんが、察するところ、まず上半身(?)を伸ばして頭を向こう側に渡し、しかる後、下半身を跳ね上げて手前に引き寄せようと算段していたのではないかと思われます。ところが思い通りに体が動かず、橋状になってしまったわけです。そして体の中央部がだんだん垂れ下がってきています。

彼にとっては見られたくない惨めな様だったに違いありません。面目なさそうな目で私を見つめていました。

私といたしましては、どうやって彼がこの急場を乗り切るか、結末を知りたかったのですが、武士の情け(?)、なぜか上方訛りをまねて「お気張りやす」と声をかけ、その場を立ち去りました。

帰りにまた同じ道を通りましたが、彼の姿はもうありませんでした。なんとか自力で問題を解決したのでしょう。

この経緯を九谷焼の陶芸家・海部(あまべ)公子さんに知らせましたところ「あら、おめでとう、よかったですねえ」と喜んでくれました。なぜなら彼女は、私を紹介するとき「生まれてから一度もナマで蛇を見たことがない竹田さん」と言っていたからです。でも今は「ついに蛇を見た竹田さん」と言って紹介してくれるようになりました。一歩前進した気分です。

近年、古い空き家の活用で来訪者が増え、別荘地としても人気があるようです。蛇の写真はありません......。