やっと暑い夏が訪れてくれました。今年は全国的に日照時間が短くて、7月に入ってもずっと曇り空で気温の低い日が続きました。天神講と呼ばれる、当地に1400年の歴史を持つ神社の夏の大祭が近づいてまいりましても一向に、夏祭りに相応しいじりじりと焼けるような暑さになってくれません。それが、3日続きで挙行される大祭の初日の7月24日、日の出と共に強い日差しが境内の杉の老木を直撃し、気温がどんどん上がって一気に30度を超えたのです。

普段は決して暑さを歓迎することなどありませんが、移住後2回目のこの日を迎えた私は、天神講はこうでなきゃ、と、あたり前のようにじりじりと照りつける太陽を歓迎しておりました。

すると神社の背後の森から鶯の声が聞こえてきました。ホーホケキョ、ケキョケキョ、キョキョキョキョキョ。そのままカタカナで書けそうなほどはっきりした鳴き声です。真夏にも鶯って鳴くのですね。子育ても一段落してほっとしたところなのでしょうか。まるでファンファーレのような、毅然とした鳴き声で、大祭1日目の神事「夏越の祓」の開始を告げているようでした。

天神講とは申しましても歴史の古いこの菅生石部神社のご祭神はいわゆる天神様、菅原道真公ではございません。天神社も本殿脇にございますけれども、正面拝殿に祀られている主祭神は日子穂穂出見命(ヒコホホデミノミコト)です。ちょっと難しいお名前ですが、通称は山幸彦(ヤマサチヒコ)で、この神様のことにつきましては「加賀便り第18回 やァ、よく来たね」に記しておりますので、ご興味がおありでしたらご覧いただければと存じます。

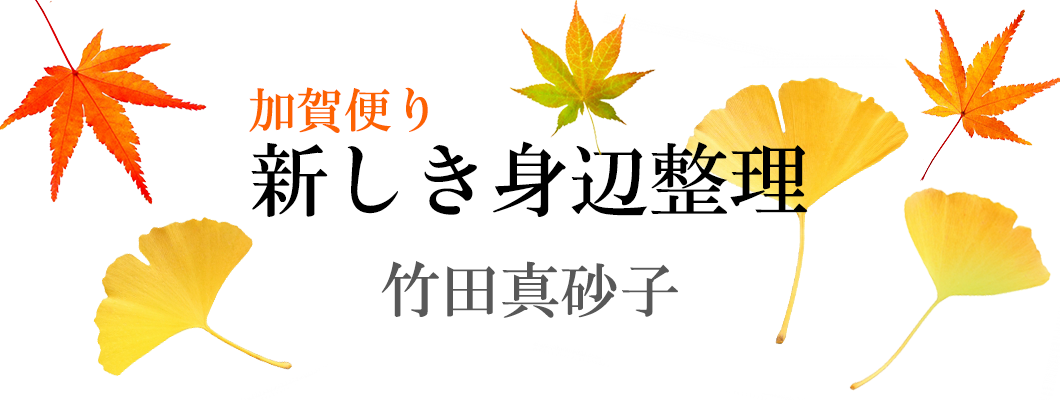

さて、神事は10時から始まります。白装束の神官さん数名が雅楽の演奏に導かれながら拝殿に入り、神事に参列する人々が後に続きます。拝殿には正面に真菰を巻き、黄色いシデをつけた茅(ち)の輪が飾られ、祝詞(のりと)奏上の後、宮司さんが同じく真菰で作った贖物(あがもの)(人に代わって災いを引き受ける形代)を持って茅の輪をくぐります。次に参列者各自が玉串を奉奠してから順次外に出て拝殿正面に設置してある茅の輪を一人一人左回り右回りとくぐります。これで1日目の神事は終了。茅の輪をくぐることですべての厄難が去り、自らの存在そのものを清めることができるわけです。この茅の輪は、天神講の3日のみ見られるものですが、終日設置してありますので参詣人は何方でもくぐることができます。初日のこの日は保育園児や小学生が大勢訪れていて、みんな面白そうに茅の輪くぐりを実行していました。

この神社がほかの神社と少し違っているところは、この日から大晦日まで、茅の輪やしめ縄についているシデが白から黄色に変わることです。由来はよく分かりませんが、緑色の茅の輪に黄色のシデがとても鮮やかで、夏の日差しによく似合います。従いましてシデを黄から白に返る作業は「茅の輪」にはありません。

翌2日目は「疫神塚神事」が執り行われます。3日間行われる祭事の内でも最も重要な神事で、宮司さんの祝詞の後、真菰で作った直径80センチ、高さ150センチほどの円筒形の塚に、人に災いをもたらす疫病を封じ込めます。

最後の日は「湯ノ花」と申しまして、なん百年もの間使いこまれてきたと思しき、周囲が真っ黒になった茶釜の中の湯に青々した笹の葉を浸して辺りに振りまくというもので、周辺の空気を清浄にするという意味が込められているようです。

これで3日間にわたる神事は終了しますが、1400年もの昔、人々が最も恐れていたのは『病』であったということがよくわかる内容でした。天災、人災はその場に居合わせることで、そのよって来る原因を直接目で確認することができますが、人の体の中をいつのまにか蝕んでいく『病』は、医師も存在せず、薬の効能も知れない大昔、病に侵されたが最後、人々はなす術もなく自然治癒を待つか、死を待つかの二者択一しかなかったわけで、なにか見えない力にすがるより方法がなかったのです。ですから人々は祈りました。天を仰ぎ地に伏して、ただ、ひたすら祈って祈って祈り上げて、疫病が近づかないことを、また、すでに取り憑いてしまった疫病ならば速やかに立ち去って、耐えがたい苦痛から人を解放してくださるよう(たとえそれが治癒ではなく、死を意味することになったとしても)神に願わずにはいられなかったのです。

1400年後の今、私たちは日進月歩する医学を目の当たりにし、投薬や様々な施術などの先端医療を当然のことのように受けています。それでも、まだ病や死の恐怖から解放されているわけではなく、まったく予期せぬ原因で突然、死に直面することがあります。交通事故もその一つですし、連日の猛暑で毎日のように伝えられる熱中症での突然死も侮れません。これらの災難への注意を促すためにも、このプリミティヴな神事は今も生きているのではないかと、改めて感じた3日間でした。

(右)祭壇の正面、米袋の左に置かれている唐櫃には、各自の名前を認めた厄除けの黄色い紙の人型が入っています。