前回記しましたように終戦前後の混乱期に小学生であった私は、ほとんど、まともに初等教育を受けておりません。と申しましても、それはまともな教科書がなかったということで学校内での授業は、むしろ充実していたと言ってよろしいかと存じます。

まず教科書がまともでないという点につきましては、三年生のとき配られた教科書がわら半紙にガリ版刷りのような文字の文章が配られ、それを二つ折りにして本のような体裁に整えて使ったこと。中の文章がどういうものであったか全く覚えていないのですが、一回で配られるはずのものが一学期と二学期とに分けて配られたことだけは、はっきり覚えております。

どういうことかと申しますと、(当時の文章がわかりませんので芥川龍之介著『蜘蛛の糸』の、ほんの一部を例にいたします)新学期に「ある日の事でございます。(略)...... 頭を挙げて、血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした暗の中を、遠い遠い天上」まで配られ、夏休みが終わって二学期になると「から、銀色の蜘蛛の糸が、まるで人目にかかるのを恐れるように、一すじ細く光りながら、するすると......」以降、最後の「極楽ももう午に近くなったのでございましょう」までが配られるといった具合なのです。

恐らくそれ以後も、小学校を卒業するまで教科書らしい教科書は手にしなかったような気がいたします。なぜ、こんな不手際がまかり通ったのか? それはもちろん物資不足ということもございましょうけれど、戦後の日本の教育方針が大転換したことに原因があります。

昭和21(1946)年3月、日本の戦時教育を平和教育に切り替えるため第一次アメリカ教育使節団が来日して、アメリカ自由主義の教育理念による教育の民主化をはかりました。その結果、修身、国史、地理の授業が停止となったのです。たぶん、私たちが受け取ったわら半紙の教科書は、このころ急遽作られた暫定教科書と呼ばれるものでしょう。

続いて昭和22(1947)年には教育基本法、学校教育法が公布・施行され、国民学校、国定教科書は廃止。学制は明治以来の複線型ではなく、六・三・三・四制の単線型になりました。(小学校六年。中学校三年。高等学校三年。大学四年)

さらに変わったのは学制だけではありません。国語でさえ読み方や送り仮名が変わり、当用漢字なるものが決められて日常的に使う漢字の数が制限されたうえ、漢字そのものも簡略化されていきました。例えば、學→学。櫻→桜。應→応。といった具合です。覚える方は狼狽えましたが、教える先生方もご苦労が多かったであろうとお察しいたします。授業はほとんど、先生方ご自身の才覚によって進めなくてはならないわけですから。

なにしろ教科書がないだけでなく、生徒側も鉛筆やノートが不足しているという事情を抱えておりましたから算数も国語も黒板がフル活用されます。先生が黒板に問題を書き、その答えを生徒が黒板に書く。その繰り返しです。行ったり来たり、落ち着きません。でも、そんな授業がなぜか、とても面白かったのです。

先生はご自分がそれまでに読んだ本や、学生時代の経験から得た事柄を、世間話でもなさるように私たちに伝え、そこから得た知識を基に、当時NHKラジオで放送していた「話の泉」とか「二十の扉」とか「私は誰でしょう」といったクイズ番組のように仕立てて、問題作りと答えの両方を生徒に任せたのです。

「綴り方教室」という遊びもありました。これはクラス全体ではなく、6、7人くらいのグループ単位だったと思います。題を決めて(例えば夏休み)みんながそれぞれ勝手なことを書いて提出して、それを思い思いに一枚ずつ取って読み上げ、誰が書いたかを当て合う遊びです。「この人ならこういうことを考えそうだ」「人を見下したこの表現はAさんに違いない」とか、かなり対象を理解しなければ成立しませんし、どうかすると自分の書いたものを自分が拾い当ててしまうこともあり、ポーカーフェイスも要求される遊びですが、飽きもせずに何度もいろいろな題を出しあって興じておりました。

日を追うごとにお友達の数も増えてまいります。疎開先から戻ってきた人たちです。先生の数も増えます。それも比較的若い男性の先生方。外地からの引き揚げ、或いは戦地からの復員の方もいらっしゃったようです。逆に、校内で見受けなくなった先生もいらっしゃいました。戦災で家を失い、学校内の一室にご家族ごと何年か住んでおいででしたが、住むお家を確保なさったのでしょう。直接お話したことはありませんが、黒縁の眼鏡をかけた背が高い、というより、とても足の長い穏やかな感じの男の先生でした。確か子どもさんもいらっしゃったと思います。他人事ながら私たちも、先生のお引越しを拍手で送りたい気分になっておりました。

私が受けた初等教育の現場はそういう所でした。

私は最後の第5期でした。

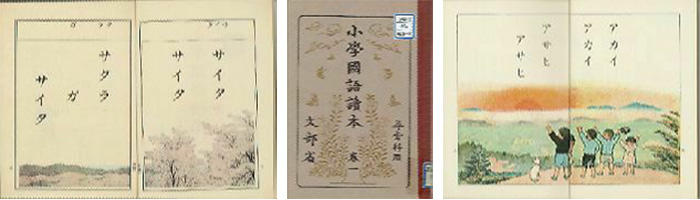

「サイタサイタ......」は兵隊さんを象徴しているようですが、「アカイアカイ......」は大日本帝国そのものを意識しているといわれ、

国民の意識をさらに一極集中させているようです。